Andalucía

Sevilla (XVII): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (y VI)

Miércoles, 23 de julio de 2025

Introducción

Contenidos

- Introducción

- Construcciones del siglo XVII

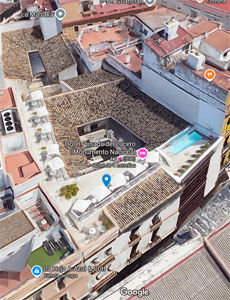

- Mapa de su situación

- Glosario

- Bibliografía y enlaces externos

- Más Sevilla

- Monográficos de Sevilla

- Como llegar a Sevilla

En esta página, la séptima y última que dedicamos al siglo XVII en Sevilla, veremos algunas de las construcciones realizadas en aquella época que aún se conservan en la ciudad y que no hemos tratado en páginas anteriores. Nos referimos a los hospitales de Nuestra Señora de la Paz, de la Misericordia, de la Santa Caridad, del Pozo Santo y de los Venerables Sacerdotes; a la Posada del Lucero y al Patio del Convento de San Acasio. Además, como solemos hacer en estas páginas, analizaremos previamente un aspecto de la sociedad sevillana de entonces, que, en este caso, será el urbanismo.

Sin embargo, aunque ya lo hemos mencionado en las otras páginas que dedicamos a esta centuria, creemos que debemos recordar, brevemente, el especial significado de este siglo para Sevilla. Un siglo que comenzó como continuación del anterior, disfrutando de las grandes riquezas que le aportaba a la ciudad el monopolio del comercio con América, pero que terminó con una población sensiblemente inferior debido a la muerte de casi la mitad de sus habitantes —unas 60.000 personas fallecieron— por la epidemia de peste bubónica que afectó a la ciudad entre los años 1648 y 1649. A esta gran pérdida de habitantes, hay que añadir las ocasionadas por las epidemias de 1599-1601 y 1680; las levas militares provocadas por las guerras que la corona española sostenía en Europa; y la expulsión de los moriscos en 1610, que afectó a unas 7.500 personas.

A esta disminución demográfica, hay que añadir la económica, provocada por el traslado a Cádiz, en 1680, del puerto de carga y descarga de las flotas de América.

Así, y aunque tras la epidemia de peste la población para finales de este siglo había aumentado hasta los 80.000 habitantes, esta cifra seguía siendo un 33 % inferior a la del siglo anterior. Todo ello, y especialmente la gran mortandad causada por la epidemia de 1648-1649, provocó que la Sevilla alegre y confiada del siglo XVI se transformara en la ciudad aislada y piadosa de finales del XVII.

Debido a esta gran pérdida de población, Sevilla no sólo no aumentó su superficie habitada, sino que, además, tuvo una menor densidad de habitantes.

Por entonces, mayoritariamente, había tres tipos de viviendas en la ciudad: los palacios, el par de casa y los corrales. Los primeros pertenecían a la nobleza o a comerciantes adinerados. El segundo, el más común, era un tipo de vivienda unifamiliar cuya utilización variaba según la estación del año; así, en verano, se vivía en la planta baja, aprovechando el mayor frescor que proporcionaba el patio, mientras que en invierno se habitaba en el piso superior. Finalmente, el tercero, era un tipo de vivienda colectiva. Por entonces, las viviendas, al contrario que los palacios o los conventos, no solían disponer de elementos como el agua propia o la fosa séptica.

Como es lógico, la coincidencia de una menor población con un mismo número de viviendas lleva aparejada la disminución de los precios de compra y alquiler de vivienda. Aún así, un gran número de casas quedaron deshabitadas, lo que ocasionó su ruina por falta de mantenimiento. A esta última circunstancia, hay que añadir las especiales condiciones del suelo sevillano, que necesitaba de unos adecuados, y caros, cimientos para los edificios o podría provocar la caída del mismo y los daños ocasionados por las riadas del Guadalquivir.

Y es que las riadas fueron constantes en Sevilla. Así, durante la primera mitad del siglo XVII, la ciudad sufrió los efectos del desbordamiento del río Guadalquivir y del arroyo Tagarete durante los años 1603, 1608, 1618, 1626, 1627, 1633, 1642, 1649, 1683, 1691, 1692 y 1697. De entre ellas, por los daños causados, destacan las de 1626, 1649 y 1683 —la de 1649, por estar sufriendo una epidemia de peste bubónica, cuyos efectos agravó, y las otras dos, por los grandes daños que causaron, siendo valoradas las pérdidas en la de 1626 en unos cuatro millones de ducados—.

Por entonces, la ciudad seguía careciendo de plazas y jardines, destacando sólo la de la Alameda, y sus calles no gozaban de una gran limpieza y carecían también de iluminación. Una falta ésta que agravaba la circulación por la noche, algo a tener en cuenta cuando, siguiendo modas italianas, el uso de los coches de caballo se había normalizado como un símbolo de estatus social entre las clases más poderosas.

A continuación, veamos los edificios civiles construidos durante esta centuria y que aún no hemos vistos en páginas anteriores.

2. Hospital de la Misericordia

3. Hospital de los Venerables Sacerdotes

4. Hospital de Nuestra Señora de la Paz

5. Hospital del Pozo Santo

6. Patio Principal del Convento de San Acasio

7. Posada del Lucero

(La numeración no indica su posición en la página)

El antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz, actual residencia de ancianos dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se fundó en el siglo XVI, construyéndose los actuales edificios en el siglo XVII.

El antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz, actual residencia de ancianos dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se fundó en el siglo XVI, construyéndose los actuales edificios en el siglo XVII.

Convento-hospital.

Este conjunto hospitalario se compone de iglesia, convento y hospital, formando los dos últimos un único edificio. Así, el convento-hospital, con la fachada principal de cuatro alturas situada en la calle Sagasta, se levanta alrededor de un patio de planta cuadrada que, al parecer, inicialmente tenía sólo dos alturas: planta baja y primera. La planta baja está dotada de una arquería, con arcos de medio punto1 sobre columnas, y la alta cuenta con una sucesión de balcones decorados con yeserías y situados sobre los arcos de la planta baja, con los que forman ejes verticales.

En el centro del patio, a un nivel inferior al del suelo, se encuentra una fuente de jaspe2 rosa de estilo manierista3. El edificio cuenta con una escalera de mármol policromado y tiene, en la primera planta, un salón de columnas pareadas de mármol.

Iglesia del antiguo hospital.

La iglesia de este antiguo hospital, conocida como de San Juan de Dios y bajo la advocación5 de Nuestra Señora de la Paz, es un edificio de planta rectangular, tres naves, cabecera plana y cubierta a tres aguas6 en la nave central, y azotea en las laterales. Su fachada principal, y única, da a la Plaza del Salvador, frente a la Iglesia Colegial del Divino Salvador; cuenta con tres alturas, un remate central y campanarios en los laterales.

En el primer cuerpo, sosteniendo el friso7 que se extiende sobre ellas, hay seis columnas dóricas que, además de enmarcar la portada central, señalan las tres naves. Entre las columnas laterales, hay grandes óculos20 de iluminación. En la zona central del segundo, decorado con figuras de ángeles y rocalla21, continuando el eje central de la portada, hay cuatro columnas que flanquean tres hornacinas con las imágenes de San Agustín (a la izquierda, según miramos hacia la portada desde el exterior), la Virgen (en el centro) y San Juan de Dios (a la derecha). Finalmente, en el tercero, bajo un frontón23 curvo, entre pilastras-estípites24 y rodeado, también, por una decoración de ángeles y rocalla, hay una ventana rectangular.

Sobre la cornisa, rematando el eje central de la fachada y bajo un frontón partido con volutas26, hay, en su centro, un vano39 ovalado con una cruz de forja en su interior. En cuanto a los laterales de la fachada, lo que vemos son sendas torres-campanarios de planta cuadrada rematadas con chapiteles40. El único cuerpo con el que cuentan, el de campanas, tiene un vano en cada lateral y las esquinas achaflanadas41. En cada una de estas esquinas, hay una hornacina con una figura en ella (al menos, en las cuatro que se pueden ver desde la Plaza del Salvador).

Una vez en el interior del templo, vemos su decoración de yeserías en estilo rococó42, los arcos de medio punto que sirven de separación a las naves, el coro alto a los pies de la iglesia, la cúpula con linterna43 del crucero44 y las cubiertas de las naves. La de la central es una bóveda de medio cañón45 con lunetos46, mientras que las de las laterales son de cañón rebajado47.

El zócalo de la iglesia está formado por azulejos azules y blancos, y decoración vegetal, que, según podemos leer en la página 39 del libro “Iglesias de Sevilla”, de Manuel Jesús Roldán, están datados del año 1771.

El retablo mayor del templo, debido a la pérdida del original en un incendio, es del año 1800, aproximadamente. En él, destaca la imagen central de Nuestra Señora de la Paz y las de los laterales, de San Juan de Dios y de San Juan Grande, todas ellas de autores desconocidos.

En las cabeceras de las naves laterales, tenemos, en la del Evangelio48, la imagen del arcángel San Rafael, y en la de la Epístola, la de San Carlos Borromeo, una obra esta última de 1618 del escultor e imaginero Juan de Mesa (Córdoba, 1583-Sevilla, 1627), considerado, según podemos leer en su biografía de la Real Academia de la Historia, como “[...] el prototipo del imaginero”.

En el templo, hay diversas imágenes de interés de los siglos XVII y XVIII. Entre ellas, una de San Juan de Dios que, al igual que la de San Rafael antes mencionada, se atribuyen por su gran calidad al escultor y arquitecto Juan Martínez Montañés González (Alcalá la Real, Jaén, 1568-Sevilla, 1649), llamado por sus contemporáneos como “Dios de la Madera” y considerado como el máximo representante de la imaginería sevillana. De hecho, Juan de Mesa fue su más sobresaliente discípulo. Otra imagen destacada es la del apóstol San Andrés, cuya autoría se atribuye al escultor Francisco de Ocampo y Felguera (Villacarrillo, Jaén, 1579-Sevilla, 1639), otro maestro sevillano de la escultura que fue alumno tanto del taller de Martínez Montañés como del de Juan de Mesa.

Datos históricos.

Aunque tanto la iglesia como el convento-hospital se construyeron mayoritariamente entre los siglos XVII y XVIII, los orígenes del hospital son más antiguos ya que tenemos que remontarnos hasta la primera mitad del siglo XVI, hasta el año 1543, cuando el venerable Pedro Pecador (Ubrique, Cádiz, 1500-Mondéjar, Guadalajara, 1580), ermitaño y miembro de la Orden de San Juan de Dios, fundó, en unas antiguas casas situadas donde actualmente se levanta el Archivo de Indias, el Hospital de Santa Cruz, más conocido como de Las Tablas.

Unos años después, en 1574, gracias al dinero obtenido por la venta del anterior establecimiento y al patronazgo del capitán don Hernando de Vega, el hospital se traslada hasta su ubicación actual, ya con el nombre de Hospital de Nuestra Señora de la Paz. En él, se podían alojar 33 pobres incurables (o 30, según la fuente a consultar).

Al morir don Hernando de la Vega, quien recibió sepultura en el hospital, le dejó a esta institución una parte de su capital.

En cuanto a las fechas de construcción del conjunto arquitectónico, según la información examinada, podemos leer que la iglesia se construyó entre los siglos XVI y XVII, o que, directamente, se hizo durante la primera mitad del siglo XVII con una importante obra de redecoración en el XVIII —al parecer, en 1770—. De hecho, el púlpito está datado del año 1702, siendo ésta, quizás, la fecha de fin de las obras del templo antes de la posterior reforma.

En cambio, el hospital se construyó a lo largo de los siglos XVII y XVIII, estando datada su escalera principal del año 1794.

En este siglo, en el Catastro del Marqués de la Ensenada50, realizado entre los años 1749 y 1756, dentro de la relación de hospitales de Sevilla, este establecimiento es descrito como:

“Otro Hospital de San Juan de Dios cuya comunidad consiste en veinte religiosos para la asistencia de enfermos incurables y su renta asciende a treinta mil cuarenta reales”.

Durante el siglo XVIII, se atendieron en el hospital hasta doscientos militares enfermos y, debido al terremoto de Lisboa, de 1755, se cayeron las dos torres de la iglesia.

A principios del siglo XIX, en 1835, dentro de una de las expropiaciones de esta centuria, los monjes fueron exclaustrados51 y el edificio se dedicó a actividades políticas.

En el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, realizado por Pascual Madoz53 y publicado entre los años 1845 y 1850, el Hospital de Nuestra Señora de la Paz, o de San Juan de Dios, aparece citado como un establecimiento particular de beneficencia dotado de unas rentas y gastos anuales de 32.000 reales. Igualmente, sobre el Convento de San Juan de Dios, refiriéndose con él a este conjunto hospitalario, leemos lo siguiente en la obra de Madoz:

“Convento de San Juan de Dios, religión hospitalaria, sit. en la plaza del Salvador. En el sitio que ocupa se halla el hospital de las Bubas, que en 1574 pasó á la demarcación de Sta. Catalina, y comprando el edificio el virtuoso capitan Fernando de Vega, lo donó al hermano Pedro Pecador, discípulo y compañero del Santo, que desde el año 1543 estaba en Sevilla ejerciendo la hospitalidad, acompañado del familiar del Santo Oficio, Diego León. La fachada del edificio es del pésimo gusto churrigueresco, y la igl, pequeña y de tres naves: hubo en ella algunas obras originales de Zurbaran y de Arteaga; pero solo conserva las hermosas esculturas del Santo titular y arcángel San Rafael, de Juan Martínez Montañez. Los religiosos de este conv. ejercían por contrata la hospitalidad militar, y tenia en esta casa algunos enfermos pobres; después de la esclautracion tuvo diversas aplicaciones, hasta que definitivamente ha quedado como hospital de impedidos e independiente de la junta de Beneficencia, conforme á las cláusulas de su fundación”.

Para finales de este siglo, en 1880, el edificio es ocupado nuevamente por los religiosos, quienes mantienen su labor asistencial hasta 1978, año en que es cerrado por motivos de ruina. Tras la restauración, llevada a cabo entre los años 1982 y 1989 por el arquitecto Rafael Manzano Martos, el edificio retoma su labor asistencial, siendo actualmente (julio de 2025) una residencia de ancianos bajo el cuidado de la Orden de San Juan de Dios.

Localización: Plaza del Salvador, 17 (iglesia) y Calle Sagasta, 1 (hospital). 41004 Sevilla.

La antigua Posada del Lucero se halla, actualmente, encastrada y, por lo tanto, parcialmente oculta, en la manzana de edificios en que se levanta. A pesar del frente de edificios característico de las viviendas tradicionales sevillanas y las particularidades de la reformada fachada de la posada, tras esta última, encontramos una construcción del siglo XVII con la estructura característica adoptada por los mesones y las casas de postas54 a partir del siglo XVI. Un tipo éste de edificación en el que había dos zonas diferentes como son, por un lado, la que se levantaba alrededor del patio principal, situado en la parte delantera del edificio y con portada a la calle, y por otro, las caballerizas, ubicadas al fondo del inmueble.

La antigua Posada del Lucero se halla, actualmente, encastrada y, por lo tanto, parcialmente oculta, en la manzana de edificios en que se levanta. A pesar del frente de edificios característico de las viviendas tradicionales sevillanas y las particularidades de la reformada fachada de la posada, tras esta última, encontramos una construcción del siglo XVII con la estructura característica adoptada por los mesones y las casas de postas54 a partir del siglo XVI. Un tipo éste de edificación en el que había dos zonas diferentes como son, por un lado, la que se levantaba alrededor del patio principal, situado en la parte delantera del edificio y con portada a la calle, y por otro, las caballerizas, ubicadas al fondo del inmueble.

Vista parcial del patio de la Posada del Lucero (antes de las últimas reformas).

Autor: Francisco Javier Romero García.

Fuente: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Hoy, en la Posada del Lucero, quedan delimitados tres espacios distintos. El primero sería el cuerpo de la fachada, el cual podría pasar por el de cualquier vivienda tradicional sevillana. Consta de una planta baja y dos superiores con balcones de rejería metálica en los vanos. En la planta baja de este espacio, a través de un zaguán, se comunica la calle con el patio principal.

Alrededor de este patio, de planta trapezoidal y con galerías de arcos de medio punto sobre columnas en los laterales Norte (al fondo) y Este (a la derecha, según se entra), es sobre el que se organiza el segundo espacio de la posada. En cambio, en la primera planta son tres las galerías existentes, estando la tercera situada en el lateral Sur (sobre la entrada). En la esquina Sudeste del patio, es donde se encuentra la escalera que comunica con la planta superior.

Finalmente, el tercer espacio, al fondo del solar, es donde estaban las cuadras. Aquí, hay un segundo patio de planta trapezoidal y un estrecho pasillo que comunica con la calle San Felipe.

El motivo de la ubicación de esta posada, en la calle Almirante Apodaca, es que, antiguamente, en el momento de su construcción, ésta era una de las vías de comunicación con el centro histórico de Sevilla. Su visualización, además de por, en la actualidad, tener una fachada principal similar a las del resto de la calle, queda un tanto oculta por el monumental edificio de estilo neoclásico59 que albergó los antiguos juzgados de Sevilla y que se encuentra en la acera de enfrente —hoy día, es sede del Archivo Histórico y de la Hemeroteca municipales y de la Junta de Andalucía—.

Datos históricos.

En la historia de esta posada, no hay nada de especial relevancia. Construida, como dijimos antes, en el siglo XVII y reformada en el XVIII y el XX, en el presente siglo, ha tenido importantes reformas y adiciones de edificios limítrofes, conformando actualmente el hotel de cuatro estrellas “Posada del Lucero”. Así, entre 2002 y 2006, se rehabilitó la antigua edificación; entre 2016 y 2018, se agregó la finca situada en la calle Almirante Apodaca, 5; y entre 2018 2020, se anexó el palacio del siglo XVIII que se levanta en la calle Doña María Coronel, 14.

Localización: Calle Almirante Apodaca, 7. 41003 Sevilla.

El Hospital de la Misericordia se fundó en la segunda mitad del siglo XV, concretamente en 1467, por la solicitud hecha por Antón Ruiz, capellán del Adelantado60 Mayor de Andalucía don Pedro Enríquez (¿?-Sevilla, 1493), para la constitución de una institución que ayudara a los pobres y, en especial, a las doncellas huérfanas. El hospital se construyó en el siglo XVI y la iglesia se terminó a principios del siglo XVII.

El Hospital de la Misericordia se fundó en la segunda mitad del siglo XV, concretamente en 1467, por la solicitud hecha por Antón Ruiz, capellán del Adelantado60 Mayor de Andalucía don Pedro Enríquez (¿?-Sevilla, 1493), para la constitución de una institución que ayudara a los pobres y, en especial, a las doncellas huérfanas. El hospital se construyó en el siglo XVI y la iglesia se terminó a principios del siglo XVII.

Hospital de la Misericordia.

Poco después de su fundación, esta institución se constituyó en una hermandad que tuvo su sede en una pequeña casa, en el barrio de Santa Marina, cedida por Antón Ruiz. En 1482, la dama sevillana Ana Fernández traspasó a la fundación su palacio, trasladándose hasta él la sede. Sin embargo, no se llevaron a cabo obras de importancia hasta el siglo siguiente, cuando, entre los años 1564 y 1567, se reformó la casa original.

A la sede inicial se agregaron los solares limítrofes, en donde había estado el Hospital de los Ángeles y el de la Concepción y la Sangre de Cristo; ambos desaparecieron conforme a la reducción de hospitales ordenada por el cardenal Rodrigo de Castro Osorio, arzobispo de Sevilla entre los años 1523 y 1600. En el solar del de la Concepción, es donde, en 1595, comenzaría la construcción de la nueva iglesia.

A finales del siglo XVII, según el historiador, coleccionista y tracista61 Diego Ortiz de Zúñiga (Sevilla, 1633-1680), el hospital repartía setenta mil ducados al año. Su actividad principal era dotar a doncellas pobres, aunque también tenía alguna otra tarea menor, como el rescate de cautivos, financiar entierros, el reparto de limosnas, etc.

A partir de 1686, la Casa de la Misericordia se encargó también de la administración y el patronato del Hospital Cristo de los Dolores, más conocido como el del Pozo Santo, dedicado a las mujeres impedidas e incurables.

En el siglo XVIII, en el Catastro de Ensenada, realizado entre los años 1749 y 1756, aparece nombrado como uno de los diecinueve hospitales que hay en Sevilla:

“Otro que nombran la Casa Hospital de la Misericordia cuyas rentas se distribuyen en limosnas y otras obras pías”.

En el siglo XIX, desde 1836, el Hospital de la Misericordia pasó a estar a cargo de la Junta Municipal de Beneficencia.

En el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, de Pascual Madoz, publicado entre los años 1845 y 1850, leemos lo siguiente sobre este hospital:

“Santa casa de Misericordia: sit. en la plaza á que da nombre. Este establecimiento, que algunos denominan hospital, lo fundó en 1477 el virtuoso sacerdote Antonio Ruiz, capellán del adelantado mayor D. Pedro Enriquez; su especial objeto fue formar una herm. que se destinase á reunir fondos con que poder dotar doncellas huérfanas y desamparadas que quisieran contraer matrimonio, lo cual consiguió, constituyendo un cap. que el tiempo y las vicisitudes ha disminuido. El edificio era á propósito para las oficinas de la adm, y sala de juntas; pero tiene una buena igl. de 3 naves cortadas por el primer arco con una gran reja de hierro, formando la capilla mayor; sus altares son de mediano mérito, y se hallaban enriquecidos de alhajas que hoy no existen. En este templo, desde el año de 1843, se encuentra establecida la herm. del Sto. Entierro de Cristo, que con tanta devoción como grandeza hace estación el Viernes Santo”.

En 1976, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cedió, a perpetuidad, el antiguo hospital a la Orden de San Juan de Dios, dado que esta orden necesitaba una residencia a la que trasladarse mientras durasen las obras en el antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz. Actualmente, la Orden de San Juan de Dios tiene en este antiguo hospital el “Centro de Servicios Sociales San Juan de Dios”. Conforme a la memoria de actividades del año 2021, en él, se desarrollan diversos programas de ayuda a personas desempleadas o con bajos ingresos, como las de Garantía Alimentaria, Higiene y Ropería, Atención Social, etc.

Actualmente, de la construcción original, lo que queda es el patio principal, situado al Este de la iglesia. De planta cuadrangular62, en tres de sus laterales, los correspondientes a los lados Norte, Este y Sur, cuenta con unas arquerías de mármol blanco con cimacios63, decorados con el escudo de la Hermandad de la Misericordia, sobre los que apoyan arcos de medio punto.

En el cuarto lateral, había un fresco con la imagen del Juicio Final, una obra atribuida inicialmente a Luis de Vargas (Sevilla, 1505-1567), pero que, posteriormente, se ha descubierto que su autor, en 1567, fue Luis Valdivieso. Este fresco, en los años 70 del pasado siglo, fue desprendido de la pared mediante la técnica del strappo64 y guardado en los almacenes del Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde, salvo mejor información, se conserva actualmente.

Iglesia de la Misericordia.

La capilla del que iba a ser Hospital de la Misericordia se instaló inicialmente junto a uno de los patios de la casa cedida por Ana Fernández, no siendo hasta finales del siglo XVI cuando se decide construir una nueva iglesia, utilizando para ello el solar del que había sido Hospital de la Concepción y Sangre de Cristo.

Para los planos de la iglesia, cuyas obras se extendieron entre 1598 (o 1599, según la fuente a consultar) y 1606, se decidió contratar al mejor que hubiera entonces en Sevilla, siendo éste el arquitecto Asensio de Maeda (Granada, c.68 1547-Sevilla, c. 1603-1607). No obstante, parece que el proyecto inicial tuvo algunas modificaciones realizadas por el tratadista y arquitecto Alonso de Vandelvira y Luna (Jaén, 1544-Cádiz, c.1626-1627).

La Iglesia, de planta rectangular, tres naves, cabecera plana y cubierta a cuatro aguas en la nave central, a una en la del Evangelio y azotea en la de la Epístola (entendemos que procedente ésta de una posterior reforma), tiene una portada formada por un vano adintelado enmarcado por pilastras sobre las que se extiende un pequeño frontón partido sobre el que se encuentra una ventana adintelada y enrejada entre pilastras sosteniendo otro frontón. A ambos lados de la portada, hay sendos retablos cerámicos del siglo XX: a la izquierda, se encuentra el de la Virgen del Mar, y a la derecha, el de la Virgen de Guadalupe.

Una vez en el interior, se observa que las naves están divididas en cinco tramos y separadas por arcos de medio punto sobre columnas toscanas69. La nave central es de mayor altura y se cubre con una bóveda de medio cañón con lunetos, a diferencia de las laterales, que lo hacen con bóvedas rebajadas de aristas70. Es de señalar que en cada uno de los tramos de la nave central, en el cuerpo situado sobre las columnas, hay una ventana decorada con una celosía del siglo XVIII y actualmente cegada. Igualmente, es de interés observar que las ocho columnas situadas a ambos lados de la nave central no son todas iguales, diferenciándose las dos más cercanas a altar. Las seis iguales corresponden a una única compra realizada al Hospital de las Cinco Llagas, mientras que las otras dos proceden de otra adquisición.

Como destaca su autor, el doctor en Historia del Arte don Antonio J. Albardonedo Freire, en la página 74 del número 16 de la Revista del Departamento de Historia del Arte, en el artículo “La Iglesia nueva del Hospital de la Misericordia. Un proyecto de Asensio de Maeda con importantes colaboraciones (1595-1606)”, en este templo:

“[...] por primera vez se usó el arco sobre columnas en un espacio litúrgico en la ciudad de la Edad Moderna, [...].

El retablo mayor, formado por sotabanco71, banco, cuerpo73 de tres calles74 y ático75, es del siglo XVII, concretamente del año 1668, y fue realizado por Bernardo Simón de Pineda, mientras que la pintura y el dorado fueron obra del pintor Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622-1690), considerado como la segunda gran figura de la pintura barroca sevillana, sólo superado por Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1618-1682). Estructurado mediante columnas salomónicas76, destaca, en el centro, el lienzo de la Virgen en el momento de realizar el milagro del Pozo Santo; esta obra la realizó, en 1605, el pintor Vasco Pereira (Évora, Portugal, 1535-Sevilla, 1609). Sobre el frontón superior que enmarca este lienzo, hay otro, de autoría anónima y también del siglo XVII, con la imagen del Ecce Homo.

En los laterales, tenemos cuatro grandes figuras. A la izquierda, se encuentran las de Santiago Apóstol y San Francisco de Asís, y a la derecha, las de Santa Bárbara y San Isidoro.

En el ático, en el centro, tenemos otro lienzo anónimo, del siglo XVI y gran tamaño, con la imagen de un crucificado. Este lienzo queda enmarcado entre columnas salomónicas y coronado por el Espíritu Santo. En los laterales, hay dos figuras: la de la izquierda corresponde a San Miguel Arcángel, mientras que la de la derecha es la de San José con el Niño.

Como leemos en la página 147 del libro “Iglesias de Sevilla”, de Manuel Jesús Roldán, el retablo se concluyó en el año 1670.

En el templo, hay diversas pinturas de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como interesantes retablos. Por su importancia en esta iglesia, comenzamos citando la existencia de las pinturas murales pertenecientes a un programa iconográfico realizado en el siglo XVIII y atribuidas al pintor Domingo Martínez (Sevilla, 1688-1749), en el que se recuerda la función de asistencia que tenía el hospital.

Otras piezas destacadas, pero no las únicas que merece la pena ver, son la de la Virgen de la Alegría, realizada en 1558 por el escultor y entallador77 Roque Balduque (Bois-le Duc, Holanda, p.s.79 XVI-Sevilla, 1561); un Crucificado de la Misericordia, de la segunda mitad del siglo XVI; o las pinturas de Vasco Pereira con las imágenes de Santa Justa y de Santa Rufina, patronas de la ciudad.

En la iglesia, también hay una imagen de la Virgen del Mar, obra del pintor Antonio Castillo Lastrucci (Sevilla, 1882-1967), de 1956, que fue encargada por un grupo de almerienses —la Virgen del Mar es la patrona de Almería— que vivían en Sevilla.

Localización: Plaza de Zurbarán, s/n (iglesia) y calle Misericordia, 8 (antiguo hospital, hoy Centro Social). 41003 Sevilla.

Fotografía del patio del antiguo Convento de San Acasio cedida para esta publicación por el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla.

El Patio Principal del Convento de San Acasio, del siglo XVII, es el único resto que de este cenobio se conserva y, actualmente, forma parte del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. Es el espacio alrededor del cual se organiza este Real Círculo, al igual que, en otro tiempo, lo fue del convento.

El Patio Principal del Convento de San Acasio, del siglo XVII, es el único resto que de este cenobio se conserva y, actualmente, forma parte del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. Es el espacio alrededor del cual se organiza este Real Círculo, al igual que, en otro tiempo, lo fue del convento.

El Convento de San Acasio era un cenobio de no gran tamaño cuya fachada principal la tenía situada en la entonces calle de San Acasio, hoy nombrada como Pedro Caravaca. Su iglesia, igualmente de pequeñas dimensiones, se levantaba paralela a la calle Sierpes, a la que daba su fachada.

El patio que aquí nos ocupa, alrededor del cual se situaba el claustro80 del convento, presenta planta cuadrada y consta de dos alturas: planta baja y piso superior. Cada uno de sus lados se compone de cuatro arcos de medio punto apoyados en pilares de ladrillo, los cuales están provistos de pilastras y traspilastras81 avitoladas82 de orden toscano. Las enjutas83 de los arcos están decoradas con motivos vegetales, mientras que, sobre las impostas de las pilastras, se alzan molduras mixtilíneas87 adornadas con roleos88 y formas geométricas que las conectan con la cornisa de separación de ambos pisos.

En la planta superior, el eje vertical de los arcos continúa con balcones enrejados, mientras que sobre las pilastras, hay otras sobre las que se adosan medias columnas salomónicas. Estas últimas tienen el tercio inferior acanalado y el capitel de orden compuesto.

En cuanto a las ventanas, flanqueadas por estípites de tipo renacentista, hay dos tipos de marcos que se repiten en los vanos centrales y en los laterales. Ambos modelos están coronados con frontones curvos, siendo aquí donde se encuentra su principal diferencia, aunque no la única ya que hay otras menores. En los situados en los laterales, el frontón de cada uno se rompe en el centro formando sendas espirales, mientras que en los centrales, la moldura continúa, aunque con sendas rupturas —más bien, espacios rehundidos— que remarcan su centro. Sobre ambos tipos de frontones, se sitúan, como coronación, dos jarrones de flores.El Convento de San Acasio era un cenobio de no gran tamaño cuya fachada principal la tenía situada en la entonces calle de San Acasio, hoy nombrada como Pedro Caravaca. Su iglesia, igualmente de pequeñas dimensiones, se levantaba paralela a la calle Sierpes, a la que daba su fachada.

Vista parcial de uno de los cuatro frentes del patio.

Autor: Francisco Javier Romero García.

Fuente: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Datos históricos.

El Convento de San Acasio, al que también podemos hallarlo nombrado como Colegio de San Acasio, de la Orden de San Agustín, tienes sus orígenes en el siglo XVI, en particular en el año 1593, en el convento que los agustinos fundaron junto a la Cruz del Campo, merced a las casas y tierras que doña Leonor de Virués les dejó en testamento. Tras su abandono en el año 1633, los monjes se trasladaron hasta esta nueva ubicación, en donde levantaron el Convento de San Acasio.

A finales del siglo XVII, dentro de una intervención de la que formó parte el arquitecto Leonardo de Figueroa (Utiel, Valencia, 1655-Sevilla, 1730), el convento fue sometido a una profunda reforma durante la que, entre otras obras, se construyó el patio que actualmente vemos como parte del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. Es de interés señalar la importancia que este colegio tenía entonces ya que disponía de una gran biblioteca abierta al público, la que se puede considerar como la primera biblioteca pública que hubo en Sevilla.

Entre los años 1693 y 1703, como podemos leer en la página del Real Círculo de Labradores, el Convento de San Acasio fue sede de la Hermanad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

En el siglo XVIII, conforme al Catastro de Ensenada, realizado entre los años 1749 y 1756, el Convento de San Acasio tenía una comunidad de 23 religiosos.

A principios del siglo XIX, en 1810, durante la ocupación napoleónica de Sevilla (1810-1812), los invasores eliminaron este colegio e instalaron en su lugar la sede del Crédito Público, permaneciendo aquí hasta la expulsión de los franceses, en el año 1812. Posteriormente, el edificio fue sede de la Academia de Nobles Artes de Santa Isabel de Hungría, reformando el convento e instalando la sala de juntas en la iglesia.

Si consultamos el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, realizado por Pascual Madoz y publicado entre los años 1845 y 1850, tenemos el siguiente texto sobre el Convento de San Acacio (sic):

“Convento de San Acacio, colegio de religiosos agustinos calzados: sit. en la calle á que dio nombre; fundando junto á la Cruz del Campo el año de 1593 en las casas y tierras que le dejó por testamento Doña Leonor de Virues: allí permaneció hasta el de 1633 que lo abandonaron los religiosos y labraron el que se halla en el indicado punto. Este conv. fue suprimido en 1810 y en él pusieron los franceses las oficinas del crédito público, que existieron hasta el año 12. Después lo tomó la academia de Nobles Artes y aunque se restablecieron los frailes y se dieron diferentes reales órdenes en su favor, la academia transigió con ellos y no salió de este edificio, que es bastante pequeño: la igl. que era también muy reducida y nada debia al buen gusto, sirve hoy de sala de juntas á la Academia”.

Más adelante, el antiguo convento fue sede de la Oficina de Correos, actividad con la que continúo hasta el siglo XX. En 1948, cuando el ayuntamiento sevillano cede el edificio al Real Círculo de Labradores y Propietarios, del antiguo convento sólo quedan el patio y parte de la fachada, desapareciendo ésta tras las obras de construcción del nuevo edificio del Real Círculo, el cual sería inaugurado en el año 1951.

Localización: Calle Pedro Caravaca, 1. 41004 Sevilla.

El Hospital de la Caridad está formado por la Iglesia del Señor San Jorge, construida entre los años 1645 y 1670, y el Hospital de igual nombre, fechado en 1663. Su construcción se realizó sobre cinco naves de las antiguas Atarazanas Reales que ordenó construir, en 1252, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León entre los años 1221 y 1284.

El Hospital de la Caridad está formado por la Iglesia del Señor San Jorge, construida entre los años 1645 y 1670, y el Hospital de igual nombre, fechado en 1663. Su construcción se realizó sobre cinco naves de las antiguas Atarazanas Reales que ordenó construir, en 1252, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León entre los años 1221 y 1284.

Este conjunto de iglesia y hospital, de planta rectangular, está delimitado, al Norte (Nordeste, más bien), por las Reales Atarazanas, con el edificio de la antigua Maestranza de Artillería; al Este, por las construcciones levantadas junto al desaparecido tramo de la muralla de Sevilla que aquí se levantaba; al Sur, por la Delegación de Hacienda; y al Oeste, por la calle Temprado.

Iglesia del Señor San Jorge.

La Iglesia del Señor San Jorge se sitúa en el costado Norte, entre las Reales Atarazanas y el resto del conjunto hospitalario. Su construcción, conforme a los planos trazados por el arquitecto Pedro Sánchez Falconete (Sevilla, 1587-1666), maestro mayor de la Catedral, el Ayuntamiento y la Casa Lonja de Sevilla, se inició en el año 1645 sobre el solar en el que había estado la Capilla de San Jorge, advocación con la cual continuó.

Este templo tiene una fachada de estilo manierista, como si toda ella fuera un retablo. Se estructura en tono a tres calles, tres cuerpos y un ático. En el cuerpo inferior, se encuentra la entrada al templo, formada por un vano adintelado, con una cartela89 con forma de trapecio sobre él y enmarcado entre sendas columnas pareadas de estilo toscano. Entre las columnas, sobre las que hay un entablamento con un frontón curvo partido, hay unas hornacinas rematadas con frontones curvos y que contienen las imágenes, en barro cocido, de San Hermenegildo (o San Luis, según la fuente a consultar) y San Fernando.

En el segundo cuerpo, tenemos, sobre el centro del frontón partido del primer piso y tras un balcón de forja, una ventana adintelada enmarcada por sendas pilastras corintias y bajo un frontón curvo partido. Sobre el dintel de esta ventana, hay otra cartela de forma ovalada. En los laterales, bajo otros frontones curvos igualmente partidos, se encuentran sendos vanos ciegos con las imágenes, sobre azulejos, de San Jorge contra el Dragón, a la izquierda, según miramos la fachada desde la calle, y de Santiago Matamoros, a la derecha. Entre los azulejos y el frontón, hay, igualmente, sendas cartelas ovaladas.

En el tercer cuerpo, en el centro, continuando con el eje central, sobre el anterior frontón partido y bajo un vano ciego terminado en arco de medio punto, hay otro panel de azulejos con la imagen de la Caridad. Tanto este vano como el central del piso anterior se encuentran en el centro de una gran hornacina terminada en arco de medio punto. A los lados de la Caridad, tenemos, sobre los frontones partidos laterales del segundo cuerpo, sendos vanos ciegos con las imágenes, en azulejos, de la Fe, a la izquierda, y la Esperanza, a la derecha. Estos dos últimos huecos quedan rematados por frontones triangulares.

Finalmente, el ático estaría formado por un frontón triangular central y sendos pináculos91 laterales de ladrillo.

Al izquierda del templo, anexo al lateral del Evangelio, se encuentra la torre campanario, de planta rectangular y estilo barroco. El campanario está abierto en sus cuatro laterales por ventanas rematadas por arcos de medio punto y situadas entre pilastras. La cubierta la forman un chapitel de varios tramos y una cruz de remate. El primer tramo es una base en la que destaca una gárgola97 de pequeño tamaño con una cabeza humana; en el segundo, los paneles de azulejos, con personajes bíblicos de los laterales y los cuatro apóstoles de terracota de las esquinas; en el tercer cuerpo, nuevamente, los paneles cerámicos de los laterales; y finalmente, en el cuarto, como éste se estrecha para sostener la bola sobre la que se eleva la cruz y el pararrayos. El autor de esta torre, según algunas fuentes, fue Leonardo de Figueroa, en el año 1721.

Pasando al interior del templo, vemos que éste tiene una planta de cajón —es decir, de una sola nave y sin columnas o pilares que dividan el espacio— de tres tramos, bóveda de cañón sobre arcos fajones98 y con lunetos, y una cúpula de pequeño tamaño delante del presbiterio. Los arcos fajones se apoyan sobre pilastras corintias, existiendo una cornisa de separación entre ambos elementos. Cuenta con un coro alto situado a los pies, el cual se apoya en una triple arquería sobre columnas toscanas, en la que el arco central es escarzano99, mientras que los laterales son de medio punto.

La nave esta decorada con yeserías de motivos vegetales, roleos y cintas, además de inscripciones en grandes cartelas. Tras el altar mayor, se encuentra la sacristía, cubierta con una cúpula gallonada100 sobre pechinas102.

En el retablo mayor, descrito en ocasiones como la más destacada obra escultórica y arquitectónica del templo, se simboliza una de las principales obras de la hermandad: el entierro de los muertos. En su construcción, participaron tres grandes maestros como son el escultor y arquitecto de retablos Bernardo Simón de Pineda (Antequera, Málaga, 1637-Sevilla, c. 1703), el escultor Pedro Roldán (Sevilla, 1624-1699) y el pintor Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622-1690), quienes, respectivamente, se encargaron del diseño y ensamblaje, de la escultura, y del policromado y dorado.

Este retablo se compone de un banco, un gran cuerpo central de tres calles con columnas salomónicas y un ático. En la calle central, sobre el Sagrario, se encuentra el grupo escultórico “El Entierro de Cristo”, de Pedro Roldán. Tras éste, como un paisaje de fondo, hay una pintura del Monte Calvario. En las calles laterales, entre columnas salomónicas, están las imágenes de San Jorge, titular del templo, y San Roque.

El ático es una gran alegoría de la Caridad rodeada de niños.

Como podemos leer en la página 81 del libro “Iglesias de Sevilla”, de Manuel Jesús Roldán, esta obra fue “Un retablo que marcó un antes y un después en la retablística sevillana y que se considera uno de los más conseguidos del barroco español”.

Hay otros retablos repartidos por la iglesia, la mayoría de ellos, obra también de Bernardo Simón de Pineda.

Entre las distintas obras de arte que hay en el templo, podemos citar las pinturas de Valdés Leal “In ictu Oculi” (en un abrir y cerrar de ojos) y “Finis Gloriae Mundi” (fin de la gloria mundana), situadas en ambos muros junto a los pies de la iglesia. Estas obras eran continuadas por un programa iconográfico con cuatro más de Bartolomé Esteban Murillo, las cuales fueron robadas por el mariscal Soult durante la ocupación napoleónica de Sevilla. Con estas obras —“Abraham recibiendo a los tres Ángeles”, “El regreso del hijo pródigo”, la “Curación del Paralítico” y la “Liberación de San Pedro por el Ángel”—, se aludía, respectivamente, a acoger al peregrino, vestir a los desnudos, cuidar a los enfermos y visitar a los cautivos. No se devolvieron nunca y hoy se encuentran dispersas por distintos museos del mundo, habiendo sido sustituidas por copias para no desvirtuar el programa iconográfico.

Sí cuenta la iglesia con otras obras de Murillo, como el “Milagro de los Panes y los Peces”, “Moisés haciendo brotar el agua de la roca” o “San Juan de Dios portando un enfermo”.

Entre las distintas obras de arte de los siglos XVII y XVIII con que cuenta el templo, señalamos una talla alegórica de la Caridad, situada sobre el tornavoz104 del púlpito, y un Cristo de la Caridad, ambas de Pedro Roldán; así como varias obras de Valdés Leal, entre las que destacamos la enorme pintura de la “Exaltación de la Cruz”, ubicada en el coro.

Hospital de la Caridad.

El Hospital de la Caridad, de planta rectangular, tiene la puerta de acceso principal —adintelada, flanqueada por pilastras y con un balcón sobre ella— situada en la calle Temprado. Tras esta fachada —de dos alturas, con ejes de ventanas adinteladas y enrejadas—, hay un gran patio rectangular dividido, a su vez, por una galería de columnas, en otros dos de planta cuadrada. La puerta principal da al patio situado más al Sur de estos dos, teniendo ambos una fuente con alegorías de la Fe, en una, y de la Esperanza, en otra. Los dos patios están rodeados en tres de sus laterales por galerías con arcos de medio punto sobre columnas toscanas. Los laterales sin galería son los del Este, que dan a las grandes naves del hospital.

Perpendiculares al lateral Este de los patios, se encuentran las dos grandes salas del hospital, llamadas “del Cristo” y “de la Virgen”, de más de cuarenta metros de largo cada una. En ambas, se repite un eje central de columnas toscanas sobre las que se apoyan, longitudinalmente, una sucesión de arcos de medio punto. En cambio, los transversales lo son de tipo rebajado. Los laterales de sendas naves aprovecharon las grandes arcadas de las antiguas atarazanas, aunque cegándolas. Ambas naves quedan cubiertas por bóvedas de arista.

Al Norte de la nave más septentrional105, se abren diversas dependencias y patios, algunas de ellas levantadas en el siglo XIX, mientras que al Este del conjunto, se encuentran las dependencias más modernas.

Datos históricos del Hospital.

Los orígenes del Hospital de la Caridad se encuentran en la Hermandad y Cofradía de la Santísima Caridad, que, en el siglo XV, se dedicaba al entierro de los ajusticiados y de los ahogados en el río cuando sus cuerpos no eran reclamados por nadie. En el siglo XVI, ya disponían de la pequeña Capilla de San Jorge.

Tras el derribo de la capilla y el inicio de las obras de la nueva Iglesia del Señor San Jorge en 1645, sería en 1663, con el nombramiento del Caballero de la Orden de Calatrava y “gran limosnero de Sevilla” don Miguel de Mañara Vicentelo de Leca (Sevilla, 1627-1679) como hermano mayor de la cofradía, cuando se terminaron la iglesia, en 1670, y las obras del hospital, en 1679. Don Miguel de Mañara sufragó con su patrimonio las obras de este conjunto hospitalario y, como podemos leer en la página 163 del libro “El Cicerone de Sevilla, Monumentos y Artes Bellas (compendio histórico de vulgarización), tomo primero”, de 1925 y reeditado en 1991 por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, continuó la obra de

“dar albergue, vestido y manutención a los mendigos transeúntes y de la Ciudad, a socorrer y trasladar los enfermos desvalidos a los hospitales, sacar de las aguas del río y enterrar los cuerpos de los ahogados desconocidos, y asistir espiritual y temporalmente y dar sepultura a los reos condenados al último suplicio”

.Al morir don Miguel de Mañana, fue enterrado, por voluntad propia, a los pies de la iglesia con el siguiente lema que él mismo dictó:

“Aquí yacen los huesos y cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo. Rueguen a Dios por él”

.No obstante, poco después, sus restos, por decisión de la Hermandad, serían trasladados hasta una cripta situada bajo el presbiterio.

Las salas del Cristo y de la Virgen se construyen entre 1673 y 1677; la de San Antonio, entre 1678 y 1682; y la de San José, en 1856.

Actualmente (julio de 2025), la iglesia y el hospital están sometidos a una importante obra de restauración, continuando este último con su labor asistencial como una residencia de ancianos. Se calcula que, a lo largo de sus cuatro siglos de existencia, han sido unas 100.000 las personas a las que aquí se ha acogido.

Localización: Calle Temprado, 3. 41001 Sevilla.

El Hospital del Pozo Santo fue fundado en el año 1667 por las Terciarias Franciscanas bajo la advocación del Santísimo Cristo de los Dolores. El nombre de Pozo Santo proviene de la plaza aledaña, en la que, según la tradición, existía un antiguo pozo donde cayó un niño al que sus padres no podían rescatar. Ante esta situación, oraron con fervor y Dios obró el milagro: el agua subió hasta alcanzar el brocal y, con ellas, ascendió el niño, que así pudo ser salvado. Esta historia es similar a la del Pozo del Milagro, en el que, según la tradición, se cayó el hijo de San Isidro.

El Hospital del Pozo Santo fue fundado en el año 1667 por las Terciarias Franciscanas bajo la advocación del Santísimo Cristo de los Dolores. El nombre de Pozo Santo proviene de la plaza aledaña, en la que, según la tradición, existía un antiguo pozo donde cayó un niño al que sus padres no podían rescatar. Ante esta situación, oraron con fervor y Dios obró el milagro: el agua subió hasta alcanzar el brocal y, con ellas, ascendió el niño, que así pudo ser salvado. Esta historia es similar a la del Pozo del Milagro, en el que, según la tradición, se cayó el hijo de San Isidro.

Actualmente, en este complejo hospitalario, además de seguir con sus funciones asistenciales, se puede encontrar un museo en el que se pueden contemplar algunas de sus obras de arte más destacadas. Entre ellas, figuran esculturas como un Cristo de marfil, tallado a partir de dos colmillos de elefante; pinturas como el célebre cuadro de la epidemia de peste que asoló Sevilla en el siglo XVII, en el que, frente al Hospital de la Sangre, aparece una multitud de enfermos, moribundos y fallecidos; un Cristo de los Dolores acompañado de Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís, fechado en torno a 1665; o un conjunto de diez arcángeles, atribuido a un seguidor de Zurbarán.

Destaca también una venerada imagen conocida como el Cristo de la Humildad y Paciencia —popularmente llamado Cristo de la Capita—, una talla del siglo XVI. Desde hace cuatro siglos, su capa se prestaba a las mujeres embarazadas al final de la gestación y éstas la devolvían tras dar a luz.

Hospital del Pozo Santo.

El edificio se organiza a través de una larga crujía106 en la que se abren cinco patios, los cuales, a su vez, iluminan las crujías interiores. Esta crujía principal corresponde a la fachada que da a la calle Atienza.

Su fachada principal, sin embargo, no se abre en ese lateral, sino en el que da a la Plaza del Pozo Santo. Consta de tres alturas y tiene tres ejes de vanos separados por pilastras.

La portada principal es adintelada y está situada entre dos pilastras sobre las que se extiende una imposta que sostiene, ya a la altura del segundo piso, una cartela con la inscripción:

DEL SMO CRISTO DE LOS DOLORES

VULGO DEL POZO SANTO

PARA MUGERES IMPEDIDAS

LO FUNDARON EN 1666 LAS MADRES BEATAS

DE LA ORDEN TERCERA DE SN FRANCISCO

MARTA DE JESUS Y BEATRIZ DE LA CONCEPCION”

Tanto la portada como la cartela están flanqueadas por sendas ventanas rectangulares y enrejadas. Finalmente, en la tercera altura, el eje central continúa con un gran balcón de reja, mientras que los laterales lo hacen con sendas ventanas cuadradas y ciegas.

La fachada de la calle Atienza, en cambio, presenta cuatro alturas (planta baja y tres superiores), formando un torreón en la esquina de la Plaza del Pozo Santo. En las plantas baja y primera, hay ventanas rectangulares enrejadas; en la segunda, balcones de rejas, y en la tercera (cuarta altura), ventanas rematadas por arcos de medio punto.

Existe una tercera fachada que da a la calle Angostillo.

El primer patio se encuentra junto a las fachadas que dan a la Plaza del Pozo Santo y a la calle Atienza, y es, al parecer, el de construcción más notable de todos. Tiene dos alturas y está formado por arcos de medio punto apoyados sobre columnas toscanas.

Iglesia del Santo Cristo Varón de los Dolores.

A la izquierda de la anterior portada, se abre la de la iglesia. Esta última es adintelada y se enmarca entre pilastras de orden toscano, estando realizado todo el conjunto en ladrillo avitolado.

Sobre el dintel, se alza un frontón recto partido, en cuyo centro se encuentra una hornacina que contiene una cruz, una calavera y una serpiente. Esta hornacina está, a su vez, flanqueada por pilastras que sostienen un frontón curvo en cuyo tímpano107 se disponen un martillo, tres clavos y unas tenazas, símbolos que evocan la Crucifixión de Cristo.

Coronando el conjunto, sobre el tejado, se sitúa una espadaña compuesta por un frontón curvo sobre pilastras, con un único vano de medio punto en su centro.

Tras cruzar la portada, accedemos a una iglesia de planta de cajón, compuesta por cuatro tramos y cubierta con una de bóveda de cañón con lunetos sostenida por arcos fajones.

En el retablo mayor, datado aproximadamente de 1760, destaca visualmente su parte central dorada, que contrasta con el resto del conjunto, de tono en madera. Está formado por una base de la que se elevan grandes estípites a cuyos lados se disponen las imágenes de San Francisco de Asís y San Juan Nepomuceno, en los extremos, San Pascual Bailón y Josafat, en el centro, y, de menor tamaño, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, situadas en los propios estípites.

La imagen más destacada del retablo es la del Cristo Varón de los Dolores, ubicada en la hornacina central. Esta talla, fechada alrededor de 1680, se atribuye al taller de Pedro Roldán. Representa a Cristo como símbolo del triunfo sobre la muerte; sostiene, con la mano izquierda, la cruz triunfal mientras pisa la con pierna izquierda la calavera de la muerte.

En el ático del retablo, se encuentra, en el centro, una figura de la Inmaculada, y a los lados, las de San Agustín y Santa Teresa. Como remate del retablo, en el centro, hay un relieve con la representación del Padre Eterno.

Repartidos por los muros del templo, hay varios retablos, imágenes y cuadros de los siglos XVII y XVIII. Entre ellas, cabe mencionar una pintura del Jubileo de la Porciúncula, otra de notable tamaño que representa a San José con el Niño y que es de alrededor de 1760, y una de San Nicolás de Bari del siglo XVII.

Es de interés señalar, además, que durante la novena a la Virgen del Tránsito, celebrada anualmente el 15 de agosto en un escenario de marcado carácter barroco, se recrea delante del altar la Dormición108 de la Virgen: Nuestra Señora aparece dormida sobre una cama dorada, rodeada de numerosas imágenes y elementos decorativos.

Datos históricos del Hospital y la iglesia.

Tras la creación en 1666 de un primer beaterio110 por parte de Marta de Jesús y Beatriz de la Concepción, al año siguiente, en 1667, doña Ana Trujillo financió la compra del solar donde hoy se encuentra el Hospital del Pozo Santo. El establecimiento quedó entonces a cargo de la que posteriormente sería la Congregación de Religiosas Terciarias Franciscanas del Tránsito y Asunción de María Santísima.

La misión de este hospital será la de atender a mujeres impedidas, muchas de ellas, indígenas del Nuevo Mundo que, hasta su llegada a Sevilla, habían pasado un gran numero de vejaciones.

La primera directora del beaterio fue la Madre Marta María del Castillo y, a su muerte, en 1669, fue sucedida por Beatriz Jerónima de la Concepción, quien falleció en 1696. Actualmente, ambas Madres se encuentran enterradas en la iglesia del hospital.

El templo se terminó en 1682 y el hospital, pocos años después.

En el Catastro de Ensenada, realizado entre 1749 y 1756, nos dicen lo siguiente sobre el Hospital del Santo Cristo de los Dolores:

“Otro que nombran del Santo Cristo de los Dolores para mujeres incurables y su renta importa veinte y dos mil seiscientos reales”.

En el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 1850, leemos sobre el Hospital del Pozo Santo, en el apartado correspondiente al municipal Hospital Central, que los dos se administran como si fueran uno a pesar de ocupar diferentes edificios.

“Hospital del Santo Cristo de los Dolores, conocido por el del Pozo Santo, por hallarse sit. en la plaza de este nombre. Lo fundaron las virtuosas mujeres llamadas la madre Marta y Maria Beatriz, ayudadas de la benéfica Sra. Doña Ana Trujillo, que las dio todo su caudal: la fundación se hizo en la calle de la Venera en 1680, y desde allí pasó en 1682 al punto que hemos indicado. El objeto de este hospital es la asistencia y curación de mujeres impedidas á careo de las beatas, establecidas en la misma casa con el hábito de la V. O. T. de San Francisco. El hospital y beaterío es bastante espacioso, con habitaciones alias y bajas, ampliadas en 1843, con un legado testamentario. Su igl., que no tuvo sacramento hasta el año de 1686, es pequeña y bonita por lo limpia y bien adornada, y en ella se celebran funciones religiosas con mucha concurrencia”.

En 1946, el beaterio de terciarias franciscanas fue elevado a la categoría de Congregación Religiosa.

Actualmente, el Hospital del Pozo Santo es una residencia de ancianos que, desde hace algunos años, ha modificado su política de admitir únicamente mujeres, con el fin de no separar a matrimonios de edad avanzada que, careciendo de recursos, ingresen juntos.

Localización: Plaza del Pozo Santo, 1. 41003 Sevilla.

El Hospital de los Venerables Sacerdotes se fundó en 1675, el mismo año en que comenzó su construcción, la cual finalizó en 1697. Tanto el hospital como la iglesia fueron proyectados, inicialmente, por el arquitecto Juan Domínguez y continuados, después, por el arquitecto Leonardo de Figueroa.

El Hospital de los Venerables Sacerdotes se fundó en 1675, el mismo año en que comenzó su construcción, la cual finalizó en 1697. Tanto el hospital como la iglesia fueron proyectados, inicialmente, por el arquitecto Juan Domínguez y continuados, después, por el arquitecto Leonardo de Figueroa.

Esta construcción, la cual se conserva casi al completo, está considerada como de las más valoradas dentro de las realizadas en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVII y en la que, también, se aprecian elementos de la arquitectura sevillana del XVIII.

Actualmente, este antiguo hospital ya no tiene funciones de asistencia médica o residencial, y es sede de la Fundación Focus Loyola, de la que depende, la cual ha instalado en él el Centro Velázquez, con pinturas de, entre otros pintores sevillanos, Velázquez, Murillo, Zurbarán y Montañés.

Hospital de los Venerables Sacerdotes.

El Hospital de los Venerables Sacerdotes es una construcción de dos plantas articulado alrededor de un claustro central con la iglesia adosada a su lateral Norte. Este claustro, de dos alturas, tiene, en cada uno de los cuatro laterales de la planta baja, una arcada de cinco arcos de medio punto sobre columnas de mármol de orden toscano que apoyan sobre una basa ática111.

En el arco central de cada lateral, hay una escalera por la que descender hasta el patio, en cuyo centro hay una fuente rehundida, alrededor de la cual desciende una grada redonda de ladrillo y azulejos escalonada en cinco alturas.

En la planta superior, en cambio, en lugar de arcadas, lo que hay son cinco balcones que siguen el eje vertical del arco de la planta inferior. Los balcones están separados por pilastras de ladrillo avitolado que continúan el eje de la columna inferior.

La entrada al antiguo hospital se encuentra situada en la Plaza de los Venerables. En esta fachada, hay tres ejes de vanos verticales, estando el situado en medio, en donde se abre la portada, descentrado tanto con respecto a la fachada como a los otros dos ejes. Sobre la portada, hay un balcón enrejado, por encima del cual se extiende un ornamentado tejaroz116 de madera con cubierta a tres aguas. Las otras dos ventanas superiores están enrejadas, al igual que las dos inferiores. De éstas, la situada a la izquierda es sensiblemente menor y diferente que el resto del conjunto, por lo que podría proceder de una posterior modificación.

Una vez cruzada la entrada principal, se accede a un zaguán en el que, a la derecha (Este), se encuentra la antigua vivienda del administrador, mientras que a la izquierda está la caja117 de la escalera principal. Ésta es de planta rectangular con dos cuerpos y se cubre con una bóveda elíptica. La bóveda, apoyada sobre pechinas, es gallonada, tiene ocho nervios dobles y está profusamente decorada con yeserías. Si dejamos atrás la caja de la escalera y nos dirigimos hacia la izquierda (Oeste), llegaremos a la Sala del Cabildo y al Refectorio bajos; ambas dependencias son de planta cuadrangular y se cubren con artesonados118 de finales del siglo XVII.

Frente al zaguán, y subiendo los escalones que salvan el desnivel existente, se llega hasta el patio principal antes descrito. A la derecha (Este) del patio, dejando el zaguán a la espalda (Sur), se encuentra la antigua enfermería; al frente de él (Norte), la iglesia; y al Oeste, el segundo patio en cuanto a tamaño.

La enfermería, con salas baja y alta —la primera, para el verano, y la segunda, para el invierno—, está situada en la fachada que da a la calle Jamerdana. Ambas tienen planta rectangular y una arquería central con los arcos apoyados sobre columnas de orden toscano. La cubierta exterior es a dos aguas.

Un tercer patio, bastante más pequeño y que es de interés señalar aquí, es el situado junto a la cabecera de la iglesia (al Oeste de ésta) ya que era a donde daban las celdas121 de los sacerdotes. Este patio también cuenta con arcadas, de tipo similar al principal, por tres de sus lados, con cuatro arcos en el lateral Oeste y uno en los laterales Norte y Sur.

Iglesia de San Fernando

La Iglesia de San Fernando, advocación del templo del Hospital de los Venerables —ya que éste fue el primero en tomar dicha tutela tras la canonización del Santo Rey en 1671, como leemos en la página 54 del libro “Iglesias de Sevilla”, de Manuel Jesús Roldán—, es un templo de planta rectangular, con cubierta a tres aguas sobre la nave y el altar mayor, y a cuatro aguas sobre la cúpula. El tejado cuenta con una buhardilla en cada uno de los laterales Norte y Sur (sobre la nave principal), y en el del Oeste (sobre la cabecera).

La fachada principal, situada en la calle Jamerdana, se compone de tres cuerpos. El inferior está formado por una arcada de tres arcos medio punto, sostenidos sobre columnas dobles en los apoyos centrales y dobles pilastras en los laterales. Ambos elementos son de orden toscano. Los capiteles de las columnas se prolongan mediante cimacios, sobre los que se apoyan unas pilastras almohadilladas122 que, a su vez, sostienen el entablamento que corona el cuerpo inferior. En los laterales, sin embargo, el entablamento se apoya sobre unas grandes pilastras adosadas a las cuales soportan los arcos. Tras esta arcada, hay un atrio123, al que se abre la entrada al templo.

El segundo cuerpo de la fachada se compone de tres calles, separadas entre sí por pilastras dóricas de ladrillo avitolado que prolongan el eje vertical de la arquería del primer cuerpo. En los laterales, hay sendos óculos rodeados de motivos vegetales y flanqueados por estípites que sostienen un ornamentado entablamento. En el centro, una hornacina alberga una imagen de San Fernando, con columnas adosadas a ambos lados y coronada por un frontón curvo ricamente decorado. Las columnas están recorridas por una malla de cintas.

Finalmente, el tercer cuerpo de la fachada principal presenta un único vano central en forma de ventana rectangular, sobre la que se dispone un frontón recto desventrado124.

En el interior, la iglesia se articula en tres tramos, cubriéndose la nave con una bóveda de medio cañón con lunetos sostenida por arcos fajones. Sobre el antepresbiterio —en el espacio que ocuparía el crucero, en caso de que la planta lo incluyera—, se levanta una cúpula gallonada, encamonada125 y sin tambor127. Las pilastras sobre las que se apoyan tanto los arcos fajones de la bóveda como los de la cúpula presentan capiteles en forma de ménsula.

Visualmente, en el interior, destaca la ornamentación de pinturas murales que lo recorren. Entre ellas, merecen especial atención —por estar realizadas con un efecto que simula tapices— las que cubren los paños situados entre las pilastras. Estas pinturas son obra de Lucas Valdés y, en parte, de su padre, el pintor Juan Valdés Leal.

El retablo mayor es del siglo XIX, concretamente, del año 1889 (o 1891, según la fuente consultada), y fue realizado por Vicente Ruiz. Está compuesto por un banco, un amplio cuerpo central y un ático. El cuerpo, más ornamentado que dividido por dos altas columnas corintias, presenta en su parte central una gran pintura con el tema de la Última Cena, también obra de Lucas Valdés, que formó parte del retablo original. Bajo esta pintura, se encuentra el Sagrario, sobre el cual se sitúa una pequeña imagen de la Virgen de Belén, del siglo XVI. El conjunto está flanqueado por dos pequeñas esculturas de San Pedro y San Pablo, del siglo XVII, y dos relieves enmarcados de los Santos Juanes (San Juan Bautista y San Juan Evangelista), también del XVII y de autoría anónima.

Sobre las dos columnas mencionadas, se extiende un entablamento con la inscripción en griego “F???? ??? ??????, ??? ????S?? ?????”, que se traduce como “Teme a Jehová y gloria al sacerdote” o también “Teme a Dios y honra al sacerdote”. Por encima de éste entablamento, se sitúa otra pintura de Lucas Valdés, también procedente del anterior retablo, en la que se representa la “Apoteosis de San Fernando”, recordando así la advocación del templo.

A los lados de esta obra central, se encuentran otras dos pinturas, del siglo XIX, que representan a San Clemente y a San Isidoro. Ambas son obra del pintor, profesor y académico de Bellas Artes Virgilio Mattoni de la Fuente (Sevilla, 1842-1923). Estas tres pinturas están enmarcadas entre pilastras y bajo frontones curvos, rotos los laterales.

Entre las diferentes obras de arte de los siglos XVII, XVIII y XIX con que cuenta la iglesia, citamos una talla de San Fernando y otra de San Pedro, ambas de Pedro Roldán; el lienzo “Presentación del Niño en el Templo”, de Valdés Leal; y varias pinturas del hijo de este último, Lucas Valdés, entre ellas, el “Bautismo de Cristo” y la “Curación del Paralítico”.

Datos históricos del Hospital de los Venerables Sacerdotes.

Tras la epidemia de peste que hubo entre los años 1648 y 1649, fueron varias las personalidades sevillanas que colaboraron intensamente con fundaciones caritativas. Algunos de estos casos ya los hemos visto, anteriormente, en esta misma página: el de don Miguel de Mañara, con el Hospital de la Santa Caridad o el de Ana Trujillo, con el del Pozo Santo. En este caso, será don Justino de Neve, canónigo128 de la Catedral de Sevilla, quien fundase la Casa Hospicio de los Venerables Sacerdotes.

Pero antes de llegar hasta este hospital, del cuidado de los sacerdotes sin recursos se encargaba, desde al menos 1627, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santa Cruz de Jerusalén (actual Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción, también conocida como Hermandad del Silencio). A continuación, y tras pasar por distintos inmuebles, se produce la cesión de este solar, en el que había estado el Corral de Comedias, por parte del conde de Gelves y duque de Veragua don Pedro Manuel Colón y Portugal.

El Hospital de Venerables Sacerdotes se fundó en 1675, comenzando sus obras en ese mismo año. Inicialmente, el director de éstas fue el arquitecto Juan Domínguez hasta 1688, año en que pasan a estar dirigidas por el arquitecto Leonardo de Figueroa, permaneciendo éste a su frente hasta la terminación de las mismas, ya en 1697.

De su decoración, se encargaron igualmente notables artistas, entre los que se puede citar a los pintores Juan de Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés.

En 1810, con la ocupación napoleónica de Sevilla, y tras derribar éstos la Iglesia de Santa Cruz, su parroquia pasó a depender de la Iglesia de los Venerables. Durante esta ocupación, y su consecuente expolio, el hospital perdió parte de su valioso patrimonio, como la conocida Inmaculada de Soult, nombre tomado del ladrón, el mariscal francés Soult, que la robó.

En esta misma centuria, debido a las desamortizaciones135 que se sucedieron, el hospital se utilizó como, casa de vecinos, fábrica de tejidos y de fósforos, mientras que el templo pasó a depender de la parroquia de Santa Cruz.

En el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 1850, además de leer que el Hospital de Venerables Sacerdotes es un establecimiento particular de beneficencia que cuenta con unas rentas y gastos anuales de 31.841 reales, tenemos esta descripción del mismo:

“Hospital de venerables sacerdotes, sit. en la calle de la Jamardana. Lo fundó en 1627 la herm. de Ntro. Padre Jesus Nazareno y Sta. Cruz de Jerusalen en unas casas de la calle de las Palmas, proporcionando habitación y socorros á los pobres sacerdotes, que con desdoro de su clase se veían desamparados y mendigando por las calles de la c. Hubo tiempo en que la caridad cristiana prodigaba sus auxilios á estos desgraciados, pero también lo hubo en que perecían de miseria: una herm. constituida en su beneficio tuvo épocas de mas y de menos celo, y de aqui las alternativas que esperimentaron los socorridos por ella. Desde la calle de las Palmas pasó el hospital á la célebre ermita de S. Blas, y de aquí al punto que ocupa hoy, donde sobre los solares que le donó el conde de Gelves, duque de Veragua, se construyo en 1676 el edificio que nos ocupa. Su fachada es buena, aunque nada tiene de estraordinario; una grande reja esterior cierra el porche ó zaguán del templo; este es de una nave, y poseía en lo ant. brillantísimas pinturas de Murilloy otros autores de eterna nombradía; los frescos de la bóveda, pintados por Lucas Valdés, están deteriorados, pero les han quedado algunas bellezas. Esta igl., única en Sevilla con la advocación de San Fernando, y que como se ha dicho sirvió de parr. desde 1814 hasta el 40 á la de Sta. Cruz, está erigida en el mismo sitio en que á fines del siglo XVI existia el famoso Corral de Doña Elvira, teatro donde se representaron por primera vez las producciones cómicas de Juan de las Cuevas, Juan de Mal-Para y de los demás literatos de aquel tiempo: hoy se halla en ella sepultado el cadáver de D. Pedro Ceballos, ministro de Estado que fue de Carlos IV y Fernando VII , y el cual falleció en 1838. La parle destinada á hospital contaba con muchas y cómodas habitaciones, ademas de la que con toda independencia disfrutaba el administrador: tiene una abundante fuente, enfermería, cocina y demás piezas necesarias. Los esfuerzos de la herm. Fundadora, los de la constituida después, la limosna de los fieles y la munificencia de nuestros monarcas, proporcionaron fincas y rentas á esta casa, que principió á decaer desde el año de 1805, en que se le enagenaron las primeras y se disminuyeron las segundas. En el mencionado año de 1840 fue trasladado este hospital á una de las salas del de Caridad, administradas sus rentas por la junta de Beneficencia, y convertido el edificio en casa de vec., y por último en una gran fáb. de tejidos. Desde entonces no cesaron las reclamaciones por parte de la herm., que en 11 de setiembre de 1848 obtuvieron una real orden para que se le devolviesen sus bienes, y en 3 de junio de 1848 regresaron á su ant. casa los venerables sacerdotes La herm. consta de los tres estados regular, ecl. y secular; su hermano mayor es el arz., y para el gobierno de la casa y adm. de las rent., ella elige 2 presidentes, 14 consiliarios, un contador, un diputado, un fiscal, un tesorero, un abogado y un secretario: las elecciones se hacen todos los años, quedando los 7 consilíarios mas ant. Las rent. que hoy disfruta son escasas, y puede decirse que se mantiene de limosna, pero sus reglas prohiben que se pida: aun en las mismas juntas solo se manifiesta el estado de la casa, y los hermanos saben corresponder á la obligación que se impusieron. El número de sacerdotes á que se da asilo en esta santa casa es indefinido, si bien proporcionado á los recursos; en la actualidad existen 10 ancianos”

.Tras pasar por diversos usos, a finales del siglo XX, el Hospital de los Venerables fue cedido por la Hermandad de los Venerables y por el Arzobispado de Sevilla a la Fundación Focus Loyola, la cual, desde 1991, tiene su sede en él. Tras su restauración, el antiguo hospital es hoy un espacio expositivo, sede del Centro Velázquez, de una sensacional Biblioteca del Barroco, con más de 37.000 volúmenes, y de un renovado templo barroco orientado a conciertos, merced a un órgano obra del organero Gerhard Grenzing (Insterburg, Alemania, 1942).

Localización: Plaza de Venerables, 3. 41004 Sevilla.

* * *

Lourdes Morales Farfán es Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. ↑

Mapa de los Monumentos y puntos de interés

- Sevilla (I): la Hispalis romana

- Sevilla (II): la Isbiliya árabe

- Sevilla (III): siglo XIII, la Sevilla cristiana

- Sevilla (IV): siglo XIV, Sevilla gótico-mudéjar (I)

- Sevilla (V): siglo XIV, Sevilla gótico-mudéjar (y II)

- Sevilla (VI): siglo XV, Fin del medievo (I)

- Sevilla (VII): siglo XV, Fin del medievo (y II)

- Sevilla (VIII): siglo XVI, el Renacimiento en Sevilla (I)

- Sevilla (IX): siglo XVI, el Renacimiento en Sevilla (II)

- Sevilla (X): siglo XVI, el Renacimiento en Sevilla (III)

- Sevilla (XI): siglo XVI, el Renacimiento en Sevilla (y IV)

- Sevilla (XII): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (I)

- Sevilla (XIII): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (II)

- Sevilla (XIV): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (III)

- Sevilla (XV): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (IV)

- Sevilla (XVI): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (V)

- Sevilla (XVII): siglo XVII, del Renacimiento al Barroco (y VI)

- Índice de Monumentos de Sevilla

- Basílica Menor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

- Castillo de San Jorge

- Exposición Ibero-Americana de 1929 (I)

- Exposición Ibero-Americana de 1929 (y II)

- Iglesias de Sevilla

- Murallas de Sevilla

- Museo Arqueológico (I)

- Museo Arqueológico (II)

- Museo Arqueológico Antiquarium

- Museo de Artes y Costumbres Populares (I)

- Museo de Artes y Costumbres Populares (II)

- Parque de María Luisa (I)

- Parque de María Luisa (II)

- Parque de María Luisa (y III) - Jardín de las Delicias

- Reales Alcázares (I)

- Reales Alcázares (y II)

una Ventana desde Madrid by Lourdes María Morales Farfán is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

GLOSARIO

- 1 Arco de medio punto: Arco que consta de una semicircunferencia. ↑

- 2 Jaspe: Piedra silícea de grano fino, textura homogénea, opaca y de colores variados. // Mármol veteado. ↑

- 3 Manierista: Estilo artístico y literario del Renacimiento4 tardío, caracterizado por su refinamiento y artificiosidad. ↑

- 4 Renacimiento: Movimiento artístico europeo, que comienza a mediados del siglo XV, caracterizado por un vivo entusiasmo por el estudio de la Antigüedad clásica griega y latina. ↑

- 5 Advocación: Tutela, protección o patrocinio de la divinidad o de los santos a la comunidad o institución que toma su nombre. // Denominación complementaria que se aplica al nombre de una persona divina o santa y que se refiere a determinado misterio, virtud o atributo suyos, a momentos especiales de su vida, a lugares vinculados a su presencia o al hallazgo de una imagen suya, etc.; por ejemplo, Cristo de la Agonía, Virgen de la Esperanza, Virgen del Pilar. // Denominación de las correspondientes imágenes, de los santuarios y días en que se veneran, de las entidades acogidas a su patrocinio, etc. ↑

- 6 Agua: Vertiente de un tejado. ↑

- 7 Friso: Parte del entablamento8 en los órdenes clásicos que media entre el arquitrabe9 y la cornisa12, en ocasiones ornamentado de triglifos13, metopas19 u otros elementos. ↑

- 8 Entablamento: Conjunto de molduras que corona un edificio o un orden de arquitectura y que ordinariamente se compone de arquitrabe, friso y cornisa. ↑

- 9 Arquitrabe: Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el capitel10 de la columna. ↑

- 10 Capitel: Parte superior de una columna o de una pilastra11, que la corona con forma de moldura y ornamentación, según el orden arquitectónico a que corresponde. ↑

- 11 Pilastra: Columna de sección cuadrangular. ↑

- 12 Cornisa: Parte superior del entablamento de un pedestal, edificio o habitación. ↑

- 13 Triglifo: Adorno del friso dórico14 que tiene forma de rectángulo saliente y está surcado por dos glifos18 centrales y medio glifo a cada lado. ↑

- 14 Orden dórico: Orden que tiene la columna de ocho módulos15 o diámetros a lo más de altura, el capitel sencillo y el friso adornado con metopas y triglifos. ↑

- 15 Módulo: Medida que se usa para las proporciones de los cuerpos arquitectónicos. En la antigua Roma, era el semidiámetro del fuste16 en su parte inferior. ↑

- 16 Fuste: Parte de la columna que media entre el capitel y la basa17. ↑

- 17 Basa: Asiento sobre el que se pone la columna o la estatua. // Pieza inferior sobre la que se apoya el fuste de la columna en todos los órdenes arquitectónicos excepto en el dórico. ↑

- 18 Glifo: Canal vertical poco profundo que decora el frente de los triglifos en los órdenes clásicos. ↑

- 19 Metopa: En el friso dórico, espacio que media entre triglifo y triglifo. ↑

- 20 Óculo: Ventana pequeña redonda u ovalada. ↑

- 21 Rocalla: Decoración disimétrica22 inspirada en el arte chino, que imita contornos de piedras y de conchas y caracteriza una modalidad del estilo dominante en el reinado de Luis XV de Francia en la arquitectura, la cerámica y el moblaje. ↑

- 22 Disimetría: Defecto de simetría. ↑

- 23 Frontón: Remate triangular o curvo de una fachada, un pórtico, una puerta o una ventana. ↑

- 24 Estípite: Pilastra en forma de pirámide truncada25 invertida, con un elemento figurativo en la parte superior. ↑

- 25 Pirámide truncada: Parte de la pirámide comprendida entre la base y otro plano que corta a todas las aristas laterales. ↑

- 26 Voluta: Adorno en forma de espiral o caracol, que se coloca en los capiteles de los órdenes jónico27 y compuesto31. ↑

- 27 Orden jónico: Orden que tiene la columna de unos nueve módulos o diámetros de altura, el capitel, adornado con grandes volutas, y dentículos28 en la cornisa. ↑

- 28 Dentículo: Cada uno de los adornos con forma de paralelepípedo29 rectángulo que, formando fila, se colocan en la parte superior del friso del orden jónico y en algunos otros miembros arquitectónicos. ↑

- 29 Paralelepípedo: Sólido limitado por seis paralelogramos30, cuyas caras opuestas son iguales y paralelas. ↑

- 30 Paralelogramo: Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. ↑

- 31 Orden compuesto: Orden que en el capitel de sus columnas reúne las volutas del jónico con las dos filas de hojas de acanto32 del corintio33, guarda las proporciones de este para lo demás y lleva en la cornisa dentículos y modillones36 sencillos. ↑