Andalucía

Sevilla (X): siglo XVI, el Renacimiento en Sevilla (III)

Miércoles, 02 de diciembre de 2020

Introducción

En esta página, la tercera que dedicamos al siglo XVI en Sevilla, trataremos acerca de las iglesias y capillas que fueron construidas durante dicho siglo y que aún se conservan en la ciudad. Asimismo, al igual que hicimos en las dos anteriores páginas, Sevilla (VIII) y Sevilla (IX), en las que, además de sobre los palacios y conventos, temas centrales, respectivamente, de cada una de ellas, hicimos una pequeña introducción en la que conocimos someramente la población y la religión en la Sevilla de entonces, aquí, examinaremos, de manera concisa, algunos de sus aspectos culturales durante esta centuria.

Antes de continuar, pensamos que es preciso recordar, como ya hicimos en las dos páginas antes mencionadas, que en este siglo, y gracias a disfrutar del monopolio del comercio con América, Sevilla pasó a ser uno de los principales núcleos de comercio europeos. Así, la masiva llegada de viajeros y mercancías vino acompañada tanto de riquezas como de conocimientos que hicieron que Sevilla fuera una de las primeras ciudades españolas hasta las que llegó el arte renacentista1, y una de las pocas en las que afloró un brote de protestantismo, como ocurrió, esto último, en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santipoce, Sevilla).

Iglesia de la Anunciación, Panteón de Sevillanos Ilustres de Sevilla, fotografiada desde el proyecto Metropol Parasol, más conocido como "Setas de Sevilla".

De este modo, la intensa afluencia de capitales, de artistas y de científicos favoreció que la ciudad pudiera emprender la construcción y/o mejora de edificios y estamentos como cofradías, conventos, hospitales, iglesias y elementos urbanos que permite decir de ella que era de las primeras, cuando no la primera, urbe europea en lo que a arte, edificios y urbanismo se refiere, rivalizando con la propia Roma. Una afirmación esta última que, a finales del siglo, con motivo del túmulo2 funerario que en 1598, a la muerte de Felipe II, le levantó Sevilla, la plasmó Cervantes en su soneto “Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla”:

¡Por Jesucristo vivo, cada pieza

vale más de un millón, y que es mancilla

que esto no dure un siglo!, ¡oh gran Sevilla,

Roma triunfante en ánimo y nobleza!

A lo largo del siglo, el arte en Sevilla pasaría por diferentes etapas.

La arquitectura comenzaría el siglo mezclando las anteriores formas góticas3 con la nueva decoración italiana, como sucede en el Monasterio de Santa Paula, a la par que surge el tardomudéjar8 con la construcción de diferentes casas y palacios, como la del Marqués de la Algaba, la de Pilatos o el de Dueñas. Es de destacar, igualmente, el desarrollo en España, durante esta centuria del estilo plateresco9, llamado así por la decoración en piedra de los edificios, similar a las filigranas de los plateros, y que floreció en el país al materializarse en piedra la recargada y minúscula decoración característica del grutesco12 italiano. La construcción renacentista la podemos contemplar a través de diferentes obras realizadas durante este siglo en la Catedral y que podemos precisar con el nuevo cuerpo de campanas de la Giralda, obra de Hernán Ruiz II de 1568; la Sala Capitular y su planta elíptica; o la Sacristía Mayor. Finalmente, no hay que olvidar la influencia arquitectónica que, durante el último tercio de siglo, tuvo la construcción del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Entre las distintas instituciones fundadas entonces y los numerosos edificios construidos en este siglo, destacaremos en esta página la Universidad de Sevilla, con la fundación en 1502 del Colegio-Universidad de Santa María de Jesús, del cual sólo queda hoy la capilla y la portada –aunque esta última se halla situada en otra ubicación, al ser desplazada, en el año 1924, hasta el compás13 del Monasterio de Santa Clara; y el Colegio de Santo Tomás, de la orden dominica, fundado en 1515, rival del anterior, y que, desde 1541, tuvo rango universitario. Otros señalados edificios de la época son el Ayuntamiento, la Casa de Contratación, el Hospital de las Cinco Llagas y las iglesias de la Anunciación, de Santa Isabel o del convento de la Madre de Dios.

Al igual que hemos visto en la arquitectura, la escultura sevillana también pasará por distintas etapas a lo largo de este siglo. Comienza la centuria con un estilo escultórico propio del gótico tardío y de entre cuyos autores podemos destacar al español Pedro Millán, cuya obra en la ciudad se desarrolló entre finales del XV y principios del XVI, y a Jorge Fernández Alemán, autor de gran parte del Retablo Mayor de la Catedral. Posteriormente, la escultura en Sevilla recibiría influencias de Italia, Flandes y Castilla.

De la primera, destaca Pietro di Torrigiano d'Antonio (Florencia, Italia, 1472 - Sevilla, 1528), de cuya labor en Sevilla, iniciada en 1526, han quedado las imágenes de la Virgen con el Niño, también conocida como Virgen de Belén, y de San Jerónimo penitente, con la que acompañamos estas líneas. Ambos trabajos se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el cual está considerado por algunas fuentes como la segunda pinacoteca de España, un puesto nada deshonroso si consideramos que la primera es el Museo del Prado.

De Flandes, tenemos a Roque Balduque (¿?, principios del siglo XVI - Sevilla, 1561), de quien su presencia en la ciudad aparece ya documentada en 1534. Sin embargo, no comenzó su labor aquí como escultor, sino como tallador de piedra para, posteriormente, una vez finalizada la ornamentación en este material del Ayuntamiento, concentrar su labor en la realización de retablos e imágenes de madera. De él, como leemos en la biografía que la web de la Real Academia de Historia tiene de Roque de Balduque, ha quedado un buen número de “Vírgenes erguidas con el Niño en brazos”. Igualmente, en esta biografía, se nos informa de cómo su estilo oscila entre el “primitivismo gótico y las novedades del Quattrocento italiano”.

De la influencia castellana, señalamos la presencia en Sevilla, desde la segunda mitad de siglo, del escultor Juan Bautista Vázquez “el Viejo” (¿Pelayos?, Salamanca, alrededor de 1525 - Sevilla, 1588). Juan Bautista, quien fue autor del Cristo de Burgos, creó en la ciudad una escuela de escultura de la que podemos citar, entre otros, a artistas como Jerónimo Hernández (Ávila, 1540 - Sevilla, 1586), autor del Niño Jesús de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, en la Iglesia de la Magdalena.

Otros dos escultores cuya carrera artística comenzó en este siglo, pero de los que no mencionaremos su obra por haberse desarrollado la mayor parte de ella en el siglo XVII, fueron Juan Martínez Montañés González (Alcalá la Real, Jaén, 1568 - Sevilla, 1649) y Juan de Mesa y Velázquez (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627).

Terminamos esta evolución de la escultura en Sevilla con la figura de Andrés de Ocampo (Villacarrillo, Jaén, 1555-1560 - Sevilla, 1623), de quien leemos –en la página 112 del libro “Historia de Sevilla”, de Manuel Jesús Roldán Salgueiro– que “La transición al XVII la marcó Andrés de Ocampo, con unas formas que anticiparon el primer barroco15 del siglo posterior”. Entre sus obras más destacadas en la capital hispalense, y por orden cronológico, citaremos la imagen de San Pedro de pontifical, en la Iglesia de San Pedro, de 1591; el Retablo Mayor, en la Iglesia de Santiago, de 1599; el Retablo del Descendimiento de Cristo, en la Iglesia de San Vicente, de 1603; la imagen de San Pablo, en la Iglesia de San Martín, de entre 1606 y 1611; y el Cristo de la Fundación, en la Hermandad de los Negritos, de 1622.

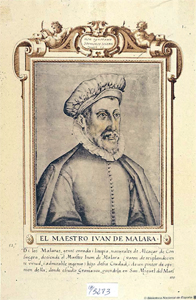

Dibujo de Juan de Mal Lara (1524-1571) realizado por Francisco Pacheco (1564-1644), quien, a su vez, tomó como modelo el grabado realizado por Juan Bautista Vázquez el Viejo (1525-1588). Grabado en 1883 por la Imprenta de Gironés y Orduña. Biblioteca Nacional de España.

Llegamos a la literatura en Sevilla, de clara influencia italiana durante el siglo XVI, y cuyos escritores llegaron a constituir –como podemos leer en las páginas 152 y 153 del libro “Historia de Sevilla”, de José María de Mena– “[...] en la historia de la literatura española una de las más considerables manifestaciones con personalidad propia: la Escuela Sevillana”. De entre ellos, podemos citar a Juan de Mal Lara (Sevilla, 1524 - ibídem, 1571), Gonzalo Argote de Molina (Sevilla, 1531 - Las Palmas de Gran Canaria, 1596), Fernando de Herrera (Sevilla, 1534 - 1597) o Juan de Arguijo (Sevilla, 1567 – ibídem, 1622), sin olvidar la presencia en la ciudad del inmortal don Miguel de Cervantes.

Juan de Mal Lara fue un humanista17 y escritor que comenzó su formación en la escuela del igualmente humanista Pedro Fernández Castilleja para, después, continuarla en las universidades de Salamanca y Barcelona. De vuelta a Sevilla, en 1548, funda una escuela de Gramática y Latinidad que se convertiría en un referente cultural de la ciudad y que contaría con el concurso de insignes escritores. Sin embargo, su renombre en los círculos culturales de Sevilla no le salvaría de ser detenido por la Inquisición en 1562, debido a unos versos anticlericales. Afortunadamente, fue absuelto de las acusaciones a los pocos meses y pasó a dedicarse a distintas actividades culturales patrocinadas por la Corte, destacando su intervención en el recibimiento que Sevilla le hizo al rey Felipe II en 1570. De hecho, de esta visita real surge uno de sus más conocidos trabajo, el “Recibimiento que la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. Del Rey D. Philippe, N.S”. De entre sus muchas obras, la que está considerada como principal es su “Filosofía vulgar”, de 1568, en la que recoge unos mil refranes y se acerca a lo que podría considerarse un ensayo.

Retrato de Gonzalo Argote de Molina (1549-1596) realizado por Francisco Pacheco (1564-1644). Litografía de entre 1801 y 1900. Biblioteca Nacional de España.

Gonzalo Argote de Molina, historiador y poeta, descendía de una distinguida familia sevillana y era el mayor de ocho hermanos. En el momento de morir, dejó escrito un epitafio en el que contaba su participación en la conquista del Peñón de la Gomera, en 1564, y su nombramiento por el rey en 1565 como alférez mayor de la milicia andaluza. Como tal, participó en Lepanto y, posteriormente, durante el levantamiento morisco en Granada conocido como la II Guerra de las Alpujarras (1568-1571), vigilando las costas granadinas a las órdenes de Sancho de Leyva. Pero estos hechos de armas, y varios otros posteriores, no impidieron que Argote de Molina se convirtiera en un experto coleccionista de libros y escritos que reunió en su casa de la Calle Francos, en Sevilla. En 1574, imprime su primer libro, una edición de “El Conde Lucanor” que reunía, además, la “Vida del excelentíssimo principe Don Juan Manuel” y su primer trabajo de genealogía, titulado “Principio y sucession de la real casa de los Manueles”. En éste, recorría la descendencia del infante don Juan Manuel, autor de “El Conde Lucanor”. En 1585, se desplaza hasta Canarias, donde traba contacto con los condes de Lanzarote, hasta el punto de casarse con la heredera del condado, Constanza de Herrera y Rojas, motivo éste por el que, en lo sucesivo, pasa a llamarse Conde de Lanzarote. De regreso en Sevilla, en 1588, se imprime la que constituye su mejor obra, “Noblesa de Andalucía”. En este mismo año, vuelve a Canarias, de donde no volvería ya a Sevilla, al fallecer en estas islas en el año 1596.

Retrato de Fernando de Herrera (1534-1597) realizado por Pedro Perret (1555-1639). Biblioteca Nacional de España.

Fernando de Herrera fue un poeta y humanista que despertó tanta admiración entre los integrantes del ambiente cultural en el que se movía que fue apodado como “El Divino” por sus integrantes y que, en la actualidad, algunas fuentes lo consideran como el escritor de mayor importancia de su época. De orígenes modestos, siguió una carrera eclesiástica en la que sólo llegó a recibir las órdenes menores, al parecer, antes de 1565. Entre sus obras, podemos citar las “Anotaciones a Garcilaso”, “Algunas obras” o “Relación de la Guerra de Chipre”. Hubo, además, otros trabajos, entre los que se cuenta una completa edición de sus poesías corregida y preparada para su impresión, que desaparecieron en el momento de su muerte, habiéndose encargado el contemporáneo pintor Francisco Pacheco de recopilar y publicar un buen número de ellas. Existen, por tanto, dos tipos de texto: uno, llamado “H”, que recoge las obras publicadas en vida del autor, y otro, titulado como “P”, en el que se encuentran las impresas tras su muerte.

Juan de Arguijo, único hijo de una adinerada familia, estudió entre 1576 y 1580 con los jesuitas de Sevilla, ciudad ésta de la que fue veinticuatro18, labor que compaginó junto a la de comerciante, mecenas y poeta. Quizás por haber estudiado con ellos o quizás porque los jesuitas tuvieron diversos apoyos en el Ayuntamiento de Sevilla, lo cierto es que, para celebrar la construcción del colegio jesuita de San Hermenegildo, esta orden religiosa representó la “Tragedia de San Hermenegildo”, una obra en la que el acto tercero había sido escrito por Juan de Arguijo. Tras heredar la fortuna familiar, se convirtió en un mecenas que apoyaba a poetas y otros artistas, celebrándose en su casa-palacio sevillana una tertulia de limitada asistencia en la que este poeta usaba el sobrenombre de Argío. Entre los participantes, se cuentan a Fernando de Herrera, cabeza, junto a Francisco de Medina y Francisco de Pacheco, de la intelectualidad sevillana. Arguijo fue celebrado y mencionado en las obras de diversos poetas, entre los que halla Lope de Vega, al que pagó los costes de publicación de “La hermosura de Angélica, con otras diversas rimas...”, una de sus primeras obras. Sin embargo, la situación económica de la nueva centuria, junto a la dilapidación que de su fortuna había hecho, motivaron que para principios del siglo XVII debiera vender diversas propiedades antes de ver expropiada su casa-palacio y teniendo él que refugiarse en la Casa Profesa de los jesuitas en Sevilla, ante la imposibilidad de hacer frente a todas sus deudas. Afortunadamente, en 1616, tras cobrar lo establecido en un pleito por él ganado años antes, Arguijo pudo volver a salir de la casa jesuita y rehacer su vida social, aunque ya no con la riqueza de antes. Algunos de los títulos de sus obras posteriormente impresas son “Sesenta sonetos de Don Juan de Arguijo, veinticuatro de Sevilla”, “Versos de don Juan de Arguijo. Año de mil seiscientos y doce”, “Poesías inéditas de Francisco de Rojas y otros poetas andaluces”, etc.

Otro destacado intelectual de Sevilla es el bisnieto de Colón y II conde de Gelves, don Álvaro de Portugal y Colón de Toledo (Sevilla, 1532 - Gelves, Sevilla, 1581), quien, además de reconocido escritor, fue mecenas de poetas y crearía la primera academia de Sevilla, al congregar en su palacio a personalidades de la intelectualidad sevillana, como, entre otros, Mal Lara, Francisco Pacheco, Argote de Molina o Juan de la Cueva, comediógrafo este último.

Es interesante hablar aquí también de los corrales de comedia existentes en Sevilla durante el siglo XVI y parte del XVII. Para ello, debemos citar primero a Lope de Rueda (Sevilla, primera mitad del siglo XVI - Córdoba, alrededor de 1565).

Retrato de Lope de Rueda realizado por Alejandro Blanco y Assensio (1779-1848). Biblioteca Nacional de España.

Lope de Rueda fue un actor, autor y director de comedias que trabajaba como batihojas (es decir, realizaba hojas o panes19 de oro) en Sevilla, particularmente en un taller sito en la calle Batihojas, antes de que decidiera cambiar su oficio por el de la escritura y la representación de comedias, lo que sucedió, según algunas fuentes, alrededor de 1530. Unos años después, entre 1542 y 1543, ya poseía una compañía de teatro con la que participaba en las representaciones que se ofrecían durante las fiestas del Corpus Christi, de mayor importancia entonces que la Semana Santa. Miguel de Cervantes, en el prólogo al lector de “Ocho comedias y entremeses nuevos” –como podemos leer en la página que la Real Academia de Historia dedica a la biografía de Lope de Rueda– habla así de este célebre autor:

Me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. Fue natural de Sevilla, y de oficio batihoja, que quiere decir de los que hacen panes de oro; fue admirable en la poesía pastoril, y en este modo, ni entonces ni después acá ninguno le ha llevado ventaja; y aunque, por ser muchacho yo entonces, no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos agora en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho; y si no fuera por no salir del propósito de prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. En el tiempo deste célebre español, todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal, y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado, y en cuatro barbas y cabelleras, y cuatro cayados, poco más o menos.

Las comedias eran unos coloquios como églogas entre dos o tres pastores y alguna pastora; aderezábanlas y dilatábanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo, ya de vizcaíno, que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse”.

No obstante, las anteriores líneas pueden no ser todo lo certeras que debieran, al haber existido la intención, en otros escritores, de lanzar a través de Lope de Rueda la imagen de un personaje que más que un intelectual es alguien surgido del conocimiento de la misma escena. De una u otra forma, Lope de Rueda alcanza el éxito profesional al realizar representaciones por diferentes lugares de España y ante la Familia Real. A su muerte, es enterrado, conforme a sus deseos, en la Catedral de Córdoba, una señal, junto a las provenientes de su testamento y sus propiedades, que describe su trayectoria como la de un hombre de éxito antes que la de un pobre artista sin grandes bienes materiales, como pretendieron señalar otros autores.

Tras estas líneas sobre Lope de Rueda, a quien algunos asignan el mérito del nacimiento del teatro cómico y popular español, continuemos con los corrales de comedia y, para ello, comencemos por una somera descripción de ellos, basándonos en la que de los mismos hace José María de Mena en la página 153 del libro “Historia de Sevilla”, antes mencionado. Los corrales de comedia eran locales carentes de techo, de ahí el nombre de corrales, debido a la inexistencia de una adecuada iluminación que no fuera la solar, por lo que las comedias debían de representase de día. Constaban de cuatro lados rodeando un patio, de donde viene hoy el nombre de patio de butacas, de los que uno era el escenario y los otros tres acogían a los espectadores en unas gradas de madera. Este último espacio estaba reservado para los hombres ya que las mujeres tenían su propio lugar en una segunda altura, situada sobre la anterior, y que tomaba el nombre de cazuela. La separación entre ambos sexos se consideraba de tal importancia que ambos disponían de diferentes puertas por las que entrar o salir del recinto. Otras dependencias, destinadas a los espectadores más ilustres, las constituían los aposentos, que no eran sino unos palcos a los que se entraba por una puerta con cerradura y dotados, en la parte que daba al corral, de una celosía que impedía al resto del público distinguir a la persona que lo ocupaba. Finalmente, en la parte superior, en una tercera altura, y a veces hasta en una cuarta, se encontraban los gallineros y palomares, como eran llamados estos espacios por el pueblo, de nombre oficial desvanes, desde donde veían la función los niños y los esclavos negros y mulatos.

A pesar de la existencia de varios corrales en la ciudad y del éxito que tenían, tanto que hasta Lope de Vega o Cervantes estrenaron en Sevilla algunas de sus más resaltadas comedias, el Ayuntamiento decidió en 1679 que las comedias, consideradas como “pecaminosas y perniciosas para la moral y la religión” desaparecieran de la ciudad para no volver jamás. Afortunadamente –y a la vez tristemente por su duración–, cien años después, en 1771, el asistente20 don Pablo de Olavide revocará esta disposición y el teatro volverá a la ciudad.

Antes de continuar, y dado que acabamos de tratar de diferentes escritores andaluces, creemos que debemos de hacer un escueto recorrido por la estancia de Miguel de Cervantes en Sevilla. Una estancia ésta que, si bien tiene momentos amargos en lo personal, ya que tuvo diferentes problemas con la ley, hasta llegar a ser encarcelado, también es cierto que, de su paso por la ciudad, extrajo algunos conocimientos que, posteriormente, volcó en alguna de sus obras, como pueden ser las novelas ejemplares “Las dos Doncellas” y “Rinconete y Cortadillo”, sus entremeses –unas obras de teatro, de breve duración, que se representaban en los entreactos de las representaciones teatrales– y en algunos de los episodios de “El Quijote”. Es más, algunas fuentes señalan que mucho de lo que se representa en ellos lo obtuvo Cervantes más de su paso por las posadas de la provincia de Sevilla que por las manchegas.

En cuanto a su vida en Sevilla, comentemos que tras su participación en la Batalla de Lepanto, en 1571, y su posterior cautiverio en Argel, entre entre 1575 y 1580, al regresar a España, solicita una compensación por sus servicios prestados, logrando ser recompensado con el puesto de requisador, dentro de los planes de organización de la flota de invasión de Inglaterra, que pasaría a ser conocida como la Armada Invencible. Así, en 1587, Cervantes recorre la provincia sevillana requisando el trigo y el aceite que en ellos iba encontrando, una acción que le costaría que el cabildo catedralicio de Sevilla lo excomulgara por haber confiscado el trigo de los canónigos de Écija.

Con la marcha de la flota, se termina la comisión de Cervantes, por lo que éste busca, sin obtenerlo, un puesto en América. Además, se descubren unas anomalías en la requisa de grano que terminan con Cervantes pagando, como superior, un desfalco22 de 27.000 maravedíes23 realizado por uno de sus subordinados. Su siguiente ocupación fue como recaudador de impuestos, trabajo por el que tuvo que recorrer diversos pueblos de la provincia de Sevilla, alojándose en las posadas que iba encontrando. Lamentablemente, los problemas económicos del escritor, lejos de desaparecer, aumentaron, al quebrar el banco en el que guardaba el dinero recaudado y, por tanto, perderlo. Un hecho por el que fue encarcelado en 1597. A los tres meses de prisión, saldrá libre bajo fianza, aunque no sería ésta la última vez que pisaría la cárcel ya que en 1602, por una revisión de Hacienda en la que se descubren unos atrasos en las cuentas, vuelve a ser encarcelado. Pero, para entonces, ya estaba don Miguel lejos de Sevilla, ciudad de la que partió, por última vez, en el año 1600, no sin antes haber escrito, en 1598, el famoso soneto dedicado al túmulo del rey Felipe II.

En la España del siglo XVI, hubo tres personajes destacados en la música, de los que dos fueron sevillanos, mientras que el tercero era el maestro de capilla y organista abulense Tomás Luis de Victoria. Veamos a continuación una breve semblanza de los dos músicos sevillanos, Cristóbal de Morales (Sevilla, alrededor de 1500 - ¿Marchena?, Sevilla, 1553) y Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 – 1599).

Página 2 de "Mottetto per la III Domenica di Quaresima, quale si canta nella Cappella Papale", de Cristóbal de Morales (1500-1553). Biblioteca Nacional de España.

Cristóbal de Morales fue maestro de capilla, cantor y compositor de prolífica obra, cuya labor artística, en su mayor parte, se desarrolló fuera de su localidad natal, Sevilla. Es muy poco lo que se sabe de él antes de 1526, fecha en la que es nombrado maestro de capilla en Ávila, lo cual puede interpretarse como que Morales era ya una figura destacada de la música, dado el puesto para el que es nombrado. Recordemos que el maestro de capilla es la persona encargada de componer y dirigir la música que se canta en los templos. En 1528, de Ávila, se traslada hasta Plasencia, en la provincia de Cáceres, para ocupar el mismo puesto –Morales no tuvo, en ocasiones, una gran permanencia en los destinos que ocupaba– y, seguidamente, en 1535, ser admitido como cantor en la capilla pontificia, un puesto para el que había que superar un exigente examen. Es aquí cuando más destaca en la creación de obras musicales, las cuales eran publicadas en Europa. En 1536, Cristóbal de Morales recibe la dignidad de conde del Sacro Palacio y de San Juan de Letrán, notario familiar del Papa. En 1545, el 1 de mayo, vuelve a España con un permiso de diez meses, al término del cual no volvería a Roma, y ocupando, el 1 de septiembre de este año, el puesto de magisterio (maestro de capilla) en Toledo. No duraría mucho en este puesto, quedando vacante en agosto de 1547. Sí es interesante señalar cómo durante estos dos años González colabora en la formación de Francisco Guerrero, el otro gran músico sevillano de la época. Pocos años después, en 1551, logra el magisterio de la Catedral de Málaga, aunque el cargo no debió de interesarle demasiado, pues en el momento de su muerte, en 1553, intentaba volver a Toledo. Su numerosa producción artística abarcó misas, motetes24, magníficats25 y lamentaciones26.

El otro destacado músico sevillano, Francisco Guerrero, era hijo del pintor Gonzalo Sánchez Guerrero y tenía un hermano de nombre Pedro y diez años mayor que él, también músico y de quien recibió las primeras enseñanzas de música. En 1542, con sólo catorce años, Francisco estaba contratado ya como cantor y tres años después, en 1545, perfecciona sus conocimientos en Toledo, al coincidir allí con Cristóbal de Morales, el cual acababa de incorporarse como maestro de capilla desde su anterior puesto como cantor de la capilla pontificia. En este mismo año, Guerrero obtiene el magisterio de Jaén, en donde permaneció tres años antes de trasladarse a Sevilla como cantor de la Catedral de Sevilla y con la intención, infructuosa, de obtener el magisterio, un puesto ocupado a perpetuidad por Fernández Castilleja. Debido a esto, decidió optar a la plaza de Málaga, renunciando posteriormente a ello, al saber de la misma intención de su maestro Cristóbal de Morales. Sin embargo, a la muerte de éste, en 1553, vuelve a optar al puesto, ganándolo frente a sus competidores, pero sin llegar a ocuparlo, debido a la oferta de la Catedral de Sevilla de ofrecerle el puesto a perpetuidad, un ofrecimiento que no rechazó. En 1554, se hace cargo de este puesto –aunque la prebenda27 completa del mismo no la obtendría hasta la muerte de Fernández de Castilleja, en 1574– y es desde entonces, bajo la dirección de Guerrero, cuando la Catedral tiene su mejor etapa musical. Al morir, Francisco Guerrero dejó atrás una copiosa producción musical tras una vida en la que había sido recibido en audiencia por Carlos I y por Felipe II, y había viajado a Roma en 1581 y, posteriormente, a Jerusalén, una peregrinación ésta que le permitió escribir el libro “Viage a Hierusalem”, el cual ha sido editado posteriormente en varias ocasiones, entre ellas, una del año 2000 de una editorial sevillana.

Llegamos a la pintura, la cual, al igual que la arquitectura y la pintura, también pasó en Sevilla por distintos momentos a lo largo del siglo XVI. Así, en un primer momento, podemos citar a Alejo Fernández (Alemania, alrededor de 1475 - Sevilla, 1545), también conocido como Alejo Fernández Alemán, por su lugar de nacimiento, y hermano del escultor antes mencionado Jorge Fernández. A Alejo Fernández se debe, entre otras obras, el Retablo Mayor de Santa María de Jesús, la que fue capilla de la primitiva universidad, y el Retablo de la Virgen de los Navegantes, que mostramos en la fotografía adjunta. En este retablo, situado en la Capilla de la Sala de Audiencia del antiguo Cuarto de los Almirantes, el cual, a su vez, formó parte de la hoy desaparecida Casa de Contratación, en los Reales Alcázares, se encuentra la primera representación en Europa de los indios americanos, los cuales aparecen cobijados, junto a personajes de la Corte Española, entre los que pueden estar Cristóbal Colón y Hernán Cortés, bajo el manto de la Virgen. A los pies de la Virgen, vemos los distintos tipos de barcos españoles de la época, mientras que en los cuatro cuarteles de los laterales, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, tenemos a San Sebastián, Santiago, San Telmo y San Juan. Del significado de esta obra, además del artístico, podemos señalar que era ante él donde los marinos españoles rezaban, implorando por tener una buena travesía, antes de partir hacia América, y era este mismo retablo ante el que se arrodilló Juan Sebastián de Elcano tras volver de su épica travesía en la que dio la primera vuelta al mundo.

Otros pintores extranjeros llegados hasta Sevilla, merced de las riquezas que la ciudad manejaba durante esta centuria, fueron el belga Peter van Kempeneer (o Pieter), de nombre castellanizado como Pedro de Campaña (Bruselas, Bélgica, 1503 - alrededor de 1580), y el holandés Hernando de Esturmio (o de Sturmio, según la fuente a consultar) (Zierikzee, 1515 - Sevilla 1556).

De Campaña, leemos, en la biografía que sobre él muestra la Academia de Historia, que fue “[...] el más célebre pintor del siglo XVI en Sevilla [...]”. De entre sus obras, destacan las pinturas del retablo de la Capilla de la Purificación, en la Catedral sevillana, y el Descendimiento de la Cruz, pintado en 1545 para la Iglesia de Santa Cruz y actualmente conservado también en el templo catedralicio.

De Esturmio, leemos en la web de la Universidad de Almería que era “[...] uno de los más destacados representantes del Renacimiento en la ciudad de Sevilla junto a Pedro de Campaña [...]”. De entre sus obras, citamos las pinturas del retablo de la Capilla de los Evangelistas, en la Catedral de Sevilla, y el cuadro de San Roque existente en el Palacio Arzobispal de esta misma ciudad y que puede proceder de la desaparecida Ermita de San Roque.

La aparición de distintos pintores extranjeros fomentó el surgimiento de una escuela sevillana, influenciada por la pintura italiana, de la que podemos citar a Luis de Vargas (Sevilla, alrededor de 1505 - 1567) y a Pedro Villegas Marmolejo (Sevilla, 1519 - 1596).

Luis de Vargas fue uno de los más importantes pintores renacentistas de la escuela sevillana. Su formación se estima que comenzó de la mano de su padre, el también pintor Juan de Vargas, para, a continuación, continuarla en Roma entre 1527 y 1534. De regreso a Sevilla, no permaneció demasiado tiempo en la ciudad, al volver nuevamente a Roma entre 1541 y 1550 para perfeccionar sus conocimientos. En Italia, parece que fue influenciado por Pierino del Vaga, de cuyo estilo se encuentran semejanzas en las obras de Vargas. De su producción artística, citamos las pinturas de los retablos del Nacimiento de Cristo y de la Genealogía de Cristo, ambos en la Catedral de Sevilla, o de La Piedra, en la Iglesia de Santa María la Blanca, y la tabla El Calvario, también conservado en el templo catedralicio.

Pedro de Villegas fue un pintor y escultor de la segunda mitad del siglo XVI, de cuyas obras podemos citar las pinturas del Retablo Mayor de la capilla del Hospital de San Lázaro; y de los retablos de la Visitación, en la Catedral sevillana; de la Estigmación de San Francisco, en la Iglesia de Santa Ana; de la Virgen de los Remedios, en la Iglesia de San Vicente; o de la Anuciación, en la Iglesia de San Lorenzo. Otras obras suyas, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, son la Virgen del Clavel, Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, y la Sagrada Familia con Niño.

Sagrada Cena, obra de Alonso Vázquez datada en 1588, expuesta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Otros pintores sevillanos de la época son Pablo de Céspedes (Córdoba, entre 1538 ó 1548 - 1608), Francisco Pacheco (de nombre real Francisco Pérez del Río) (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1564 - Sevilla, 1644) y Alonso Vázquez (Ronda, Málaga, alrededor de 1564 - Ciudad de México, alrededor de 1608).

Pablo de Céspedes estaba considerado hasta hace no mucho como pintor y como poeta; sin embargo, el hallazgo de notables escritos suyos hace que últimamente se le considere más como humanista que como artista. En la página biográfica que le dedica la Academia de Historia, De Céspedes aparece como un “Humanista, artista y poeta del renacimiento y el manierismo28 español”. Tras una estancia de siete años en Roma, al parecer –aunque no hay un completo acuerdo sobre las fechas, sí sobre el número de años– de entre 1568 y 1576, es en 1585 cuando viaja a Sevilla por primera vez, ciudad a la regresará en varias ocasiones, siendo la última de ellas en 1603. Entre su notable producción pictórica, escultórica, poética y humanista, con numerosas pinturas existentes en la ciudad de Córdoba, podemos citar, en Sevilla, la obra Virtudes, de la Sala Capitular de la Catedral sevillana.

Francisco Pacheco, quien recibió su formación pictórica del poco conocido pintor Luis Fernández, es a finales del siglo XVI, a partir de su matrimonio en 1594, cuando destaca como uno de los grandes pintores sevillanos, consideración ésta que desaparecería a partir de 1604, tras la llegada a la ciudad del pintor Juan de Roelas. Es, quizás, por ello, cuando en 1610 emprende viaje fuera de Sevilla, desplazándose por Madrid, Toledo y El Escorial, conociendo así, entre otros artistas, a Vicente Carducho y a El Greco, lo que pudo servirle para mejorar sus ya notables conocimientos artísticos. Poco después, regresa a Sevilla y admite en su taller de pintura a Diego de Velázquez, el genial pintor autor de, entre otras obras maestras, La Rendición de Breda o Las Meninas. Al contrario de lo que podría haberse esperado en una persona de inferior calidad humana, Pacheco no solo no sintió celos por la superioridad artística de su discípulo Velázquez, sino que lo apoyó en todo lo que pudo y lo hizo miembro de su familia al casarlo con su hija Juana. Entre las obras conservadas de Pacheco, cabe citar, en Sevilla, los cuadros San Pedro Nolasco embarca para redimir cautivos, Aparición de la Virgen a San Ramón Nonato o San Francisco de Asís, entre varios otros expuestos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, o la estatua de Santo Domingo de Guzmán, también conservada en este mismo centro.

Alonso Vázquez fue, durante los últimos veinte años de esta centuria, el pintor predilecto de la alta sociedad sevillana (nobles, clero y burguesía adinerada). Desde Sevilla, se desplazó hasta México como pintor del virrey Juan de Mendoza, con quien ya había tenido contacto en Sevilla. De estilo manierista, podemos citar entre sus obras más destacadas La Sagrada Cena, la cual había formado parte de los fondos de la Cartuja de Santa María de las Cuevas y que, en la actualidad, se encuentra en el Museo de Bellas Artes Sevillano; las pinturas del retablo La Asunción de la Virgen y los cuadros La Virgen del Pozo Santo y La Aparición de Cristo a San Ignacio camino de Roma, todo ello conservado en la Catedral sevillana; o las pinturas del Retablo de la Inmaculada, de la Iglesia de San Andrés.

Como colofón a estos apuntes sobre la vida cultural y artística en la Sevilla del siglo XVI, recordemos que gracias a él la ciudad pasó a ser uno de los focos del humanismo en España y en Europa.

Veamos a continuación los distintos templos del siglo XVI que han quedado en la ciudad, teniendo en cuenta que Sevilla, entonces, estaba dividida en collaciones29, con una parroquia en cada una de ellas, siendo las mayores las de Santa María la Mayor, es decir la Catedral, y la de Iglesia de Santa Ana, que era la de Triana. Así, a principios de siglo, Sevilla sumaba 27 iglesias parroquiales, unas cifras que para finales del mismo habían aumentado, al sumarse las collaciones de San Bernardo y San Roque.

Iglesias del siglo XVI ▲

Comenzaremos nuestro recorrido por las iglesias sevillanas del siglo XVI con una de las más destacadas: la Iglesia de la Anunciación, también conocida como Capilla de la Encarnación o Capilla de la Universidad, bajo la cual, en su cripta, se halla instalado el Panteón de Sevillanos Ilustres.

La Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla

El origen de este templo, y del conjunto religioso al que pertenecía, lo hallamos en el año 1554, cuando la Compañía de Jesús se establece en la ciudad hispalense de la mano doña Ana de Aragón y Gurrea, duquesa de Medina Sidonia, y doña Leonor Manrique de Sotomayor y Zúñiga, condesa de Niebla; ambas solicitarían a Francisco de Borja (San Francisco de Borja, tras ser canonizado en 1671), III General de la Compañía de Jesús, además de IV duque de Gandía, I marqués de Lombay, Grande de España y Virrey de Cataluña, que enviara a algunos padres jesuitas a Sevilla. Así, poco después, en 1557, comprarían “la casa al capitán Hernán Suárez de Alcántara”, tal y como lo citan en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, y en ella, se asentaría el primer colegio jesuita de la ciudad.

Ocho años después, en 1565, darían comienzo las obras de su templo, la Iglesia de la Anunciación, siguiendo el diseño del padre Bartolomé de Bustamante, arquitecto jesuita. Al año siguiente, una junta de oficiales presidida por Hernán Ruiz “el Joven”, por entonces Maestro Mayor de la Catedral, modificaría las trazas, si bien se mantendrían una nave y algunas otras ideas del proyecto original del padre Bartolomé.

No marcharían las obras a demasiado buen ritmo, pues la falta de dinero haría que la construcción de la iglesia se retrasara hasta ser terminada finalmente en 1579, año en que, el 27 de septiembre, sería consagrada bajo la advocación de la Anunciación. Posteriormente, el templo se convertiría en sede de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús.

Varios fueron los arquitectos y hermanos jesuitas carpinteros, herreros, etc. que participarían en los trabajos. Así, la portada principal fue diseñada por el ya mencionado Hernán Ruiz II, o “el Joven”, si bien en ella es posible que interviniera Juan Bautista Vázquez, quien se habría encargado de la parte escultórica. Asimismo, a la hora de ornamentar el interior del templo, también intervendrían varios miembros de la orden, como el hermano Alonso Matías, autor del Retablo Mayor, hecho entre 1604 y 1606.

Como ya ocurriera con la iglesia, la planta del colegio también sería modificada. Ejemplo de ello fueron los cambios solicitados por el arquitecto y pintor jesuita italiano Giuseppe Valeriano al padre general, los cuales fueron defendidos también por el arquitecto, teólogo, escritor y matemático jesuita Juan Bautista Villalpando.

Las obras del colegio empezarían en 1587, no siendo acabadas hasta comienzos ya del siglo XVII, en 1610, siendo los constructores del inmueble Pedro Sánchez y Juan de Carvajal, y los carpinteros, Gonzalo Hernández y Diego Hernández.

En 1755, el terremoto de Lisboa dañaría algunas partes del edificio, especialmente la linterna30 de la cúpula, la cual sería renovada, probablemente, por el arquitecto militar e ingeniero Sebastián Van der Borcht, quien un año antes había realizado la linterna con que se corona la cúpula central de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla y al que, en 1750, se le encargaría la continuación de la dirección de las obras de la Real Fábrica de Tabacos de la ciudad.

En el año 1767, como es sabido, el rey Carlos III expulsa de España a la Compañía de Jesús, momento a partir del cual la Casa Profesa de la orden sería convertida en sede de la Universidad de Sevilla.

La estructura del inmueble sería básicamente conservada hasta la década de los años 20 del pasado siglo XX: tres plantas organizadas alrededor de un patio principal porticado con columnas de mármol y otro cuerpo más pequeño, anejo al edificio principal y con patio propio. Sin embargo, es entonces cuando, inmersa como estaba Sevilla en la preparación de la Exposición Ibero-Americana de 1929 y, por tanto, en el adorno público de los inmuebles institucionales, se encarga en 1924 al arquitecto José Gómez Millán que reforme íntegramente la fachada, dando como resultado un edificio de estilo regionalista31. Cuando en 1956 la universidad es trasladada a la Real Fábrica de Tabacos, el edificio se reinventa nuevamente para acoger la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, rehaciéndose la fachada y partes íntegras del interior, con el objetivo de ser adaptado a estas necesidades.

El inmueble de la Casa Profesa de los jesuitas “sería derribado en los años 70 del siglo XX para construir de nueva planta la Facultad de Bellas Artes, cuyo autor es el arquitecto José Galnares Sagastizábal. La intervención introdujo varias plantas de sótano en toda la superficie del antiguo edificio, por lo que su destrucción fue completa. La nueva implantación restituyó la posición y dimensiones de los antiguos patios, con la recolocación de algunos antiguos elementos constructivos, aunque con volumetría e imagen diferente”, ejemplo de lo cual son las columnas de mármol originales del patio.

La Iglesia de la Anunciación

Al exterior, la iglesia cuenta con tres fachadas, pues la cuarta se halla adosada al edificio de la Facultad de Bellas Artes. La principal es la que se corresponde con los pies del templo y se encuentra en la Calle Laraña, lugar donde se abre la portada de acceso. Ésta, realizada en el año 1568 de la mano de Hernán Ruiz “el Joven”, se compone de dos arcos de triunfo, uno externo y otro interno, estando el primero de ellos, a su vez, dividido en dos cuerpos. El inferior cuenta con un arco de medio punto32 a cuyos lados se sitúan dos hornacinas, mientras que en el superior, hay tres hornacinas: dos laterales de medio punto, con las figuras de San Rafael y San José, ambas añadidas en el siglo XVIII, y una central con arco carpanel33, que acoge un tondo34 con la Virgen y el Niño, relieve obra de Juan Bautista Vázquez “el Viejo” ejecutado entre 1565 y 1567, según la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, o entre 1570 y 1572, según Manuel Jesús Roldán en “Iglesias de Sevilla”. El conjunto queda recuadrado por medias columnas jónicas35 acanaladas y con éntasis52 sobre las que se sustenta un entablamento que sostiene un frontón53 triangular partido con el escudo real en su tímpano54 y con jarrones rematados con elementos piramidales en los vértices. Coronando toda la portada, se abre un vano55 de medio punto que permite la entrada de luz al coro alto.

La iglesia cuenta con otra portada, abierta ésta en el patio de la hoy Facultad de Bellas Artes, “con decoración geométrica característica del estilo de Hernán Ruiz y fechada en 1568”, tal y como apunta Manuel Jesús Roldán en su libro “Iglesias de Sevilla”.

En la fachada que da a la Plaza de la Encarnación, la del lado del Evangelio56, se pueden ver los altos muros de la iglesia, a los que queda adosada una casa de dos plantas en el tramo ocupado por la nave hasta el crucero58. Es en estos paramentos donde se abren tres grandes ventanales con forma de arco de medio punto (dos, en la nave, y uno, en el crucero). Destaca aquí el remate del templo: una cornisa sobre la que discurre un antepecho59 decorado con elementos geométricos y golas60 de cerámica vidriada azul. Sobresale también en esta fachada la cúpula y su linterna, revestida en su exterior con alboaire61 y renovada, como dijimos antes, por Sebastián Van der Borcht tras el terremoto de Lisboa (1755), que llegó a afectar notablemente a Sevilla. La cúpula tiene ocho contrafuertes que, como si de ménsulas62 se tratara, se ornamentan con azulejos; bajo ellos, está el lugar de tránsito, protegido por medio de una baranda de forja, y compartimentan el lugar en ocho vanos de medio punto decorados en la clave63, convirtiéndose más arriba en semipilastras sobre las que se sostiene un entablamento con un arquitrabe moldurado, un friso con triglifos decorados con azulejos y una cornisa sobre la que apoya el cupulín, rematado éste con perinolas64 dobles. Sobre el cupulín, hay cuatro ménsulas invertidas que sustentan un remate de media naranja coronado por una cruz de forja. Flanquea la cúpula el cupulín de las cajas de escaleras de acceso a ella, con ornamentación de azulejos blancos y azules. Asimismo, aquí, en el lado del Evangelio de la cabecera, se alza la torre inacabada del templo, formada por un cuerpo que simula un arco cuádruple, con un vano de medio punto en cada frente, al cual flanquean pares de pilastras estriadas verticalmente y que sustentan un entablamento cuyo fin era el de dar paso al inexistente segundo cuerpo.

Por último, la fachada que se corresponde con la cabecera tiene los muros elevados del ábside, si bien, como podemos leer en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, “por la estrechez de la propia calle se hace imposible la visión de conjunto”.

Ya dentro, nos hallaremos en un templo con planta de cruz latina65 y una sola nave dividida en dos tramos por medio de grandes pilastras en los muros laterales, sobre las cuales se asientan arcos fajones66, igualmente, de considerable tamaño. El crucero se cubre con una cúpula semiesférica sobre pechinas67 que apoyan en pares de medias columnas dóricas; está dotada con linterna y decorada en su interior con casetones69; la nave, en sus dos primeros tramos, está cubierta con bóvedas vaídas72 separadas por los arcos fajones antes mencionados; finalmente, la cubrición de los brazos del crucero y de la Capilla Mayor se realiza mediante bóvedas de medio cañón73.

A los pies, está el coro, que se sitúa elevado sobre un arco escarzano74, estando el sotacoro75 profusamente ornamentado con yeserías barrocas.

En la Capilla Mayor, hallaremos el Retablo Mayor, obra proyectada y trazada por Alonso Matías entre 1604 y 1606, y realizada en madera de borne de Flandes y en mármol y jaspe negro para el zócalo. Se compone de banco, cuerpo central dividido en tres calles y ático. Su ejecución fue encargada al italiano Gerolamo Lucenti, que finalmente sólo realizaría la Epifanía. Nos cuenta Manuel Jesús Roldán que “Al no gustar esta obra, Antonio Mohedano pintó la Anunciación (1604), que se encuentra en el ático”. Juan Roelas sería el autor del resto de imágenes del retablo: la Circuncisión, en la parte central, la Adoración de los Pastores, y los Santos Juanes, del ático. Dos esculturas se sitúan en la parte inferior del retablo: un San Ignacio, de 1610, y un San Francisco de Borja, de 1624-25, ambas realizadas por el escultor Juan Martínez Montañés y que originalmente fueron pensadas para un retablo lateral y para ser vestidas con telas; apunta Roldán en “Iglesias de Sevilla” que “Aunque hayan perdido elementos originales (lágrimas de cristal en el caso de San Ignacio), tienen una enorme fuerza expresiva, formando parte de un contrato más amplio que incluía una talla de San Francisco Javier de la cual no se tienen noticias”.

En el brazo de la Epístola del crucero, se encuentra el Retablo de la Inmaculada, de cuya parte más antigua, datada de entre 1580 y 1584, fue autor Juan Bautista Vázquez “el Mozo”, siendo lo demás –el arco, las hornacinas laterales y el ático– del siglo XVII. En el retablo interno, se alojan las esculturas de las santas Justa y Rufina, de San Antón y de San Roque, mientras que el centro, lo preside una Inmaculada cercana al estilo de Martínez Montañés; en el cuerpo superior, en el centro, están Santa Ana y la Virgen con el Niño (finales del XVI), y a los lados, los Santos Juanes, San Sebastián y San Nicolás de Bari. Las calles laterales, añadidas en el siglo XVII, acogen las imágenes de San Joaquín y San Pedro, en el lado derecho, y de Santa Ana y San Francisco, en el izquierdo.

En este mismo muro, pero acercándonos a los pies del templo, está el Retablo de San Juan Bautista, traído hasta aquí desde el Convento de Santa María del Socorro. Fue realizado por Martínez Montañés, con pinturas de Juan de Uceda; sobresalen sus altorrelieves, en los cuales se representan distintas escenas del santo, estando plasmada en el centro la del Bautismo.

Frente a este muro, en el paramento contrario, se alza el Retablo de Nuestra Señora de Belén, en el que, realizado a base de pinturas de diferentes épocas, destaca la tabla que lo preside en su centro, cuyo autor, hacia 1560, fue el pintor flamenco Marcellus Coffermans. A su alrededor, se distribuyen varias pinturas anónimas datadas de 1588, como la Inmaculada alada que se aparece a San Juan Evangelista, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, o San Agustín adorando el crucifijo, así como la Asunción, ésta en el cuerpo superior.

Se han conservado, en los laterales del Evangelio y de la Epístola, sendos arcosolios76 donde, tiempo atrás, estuvieron los sepulcros monumentales de los Ribera, lugar al que habían sido trasladados desde el Monasterio de la Cartuja en 1838, siendo ubicados en los años 70 del pasado siglo XX en el Panteón de Sevillanos Ilustres y regresando a su lugar de origen, el Monasterio de la Cartuja, antes de la celebración de la Exposición Universal de 1992, donde hoy pueden contemplarse en la antigua Sala Capitular. En el lugar donde estaban los sepulcros, se han colocado las imágenes secundarias de la Hermandad del Valle: San Juan, la Magdalena y las Marías del paso del Misterio, estas últimas obra de 1800 del italiano Juan Bautista Patrone y Quartín. Asimismo, unas ménsulas en la pared sostienen las imágenes de San Cosme y San Damián, ambas tallas de autoría anónima de la segunda mitad del siglo XVII.

En la parte del crucero del lateral del Evangelio, se halla el retablo de la ya mencionada Hermandad del Valle, del siglo XIX, el cual queda presidido, como no podía ser de otro modo, por una imagen de la Virgen del Valle del siglo XVII, aunque reformada durante el XVIII, el XIX y el XX. Cuenta también el retablo con los otros dos titulares de la hermandad: el Cristo de la Coronación de Espinas (1687), de Agustín de Perea, y Nuestro Padre Jesús Nazareno (segunda mitad del siglo XVII), de autoría no conocida.

La cripta de la Anunciación: panteón para ilustres sevillanos

Bajo la iglesia, se halla su cripta, a la que se accede por medio de dos tramos que descienden hasta ella, estando el segundo formado por escalones de mármol negro y tableros de mármol blanco. Aquí, se encuentra instalado desde los años 70 del pasado siglo XX el Panteón de Sevillanos Ilustres.

Para encontrar el origen de la iniciativa que proponía la creación de este panteón y el traslado de los restos de personajes importantes sevillanos deberemos irnos al siglo XIX, cuando las autoridades de la Universidad Literaria, germen de la Universidad de Sevilla, así lo proponen tras evaluar los daños producidos por las tropas francesas en las iglesias y conventos donde dichos restos reposaban.

Así, llegamos al siglo XX, momento en que, en la década de los 70, don Florentino Pérez Embid, director general de Bellas Artes, promoverá la ejecución de una serie de obras con el fin de proteger y ampliar la cripta original, adquiriendo en ese momento el aspecto actual que tiene el panteón.

Se trata de un espacio con forma de cruz latina, cubrición por medio de bóveda de cañón y paredes recubiertas de mármol grisáceo. Lo preside un Crucificado. Aquí, están los sepulcros de diversas personalidades ilustres relacionadas con la ciudad de Sevilla, unas, nacidas en ella, y otras, hijas adoptivas, como por ejemplo la escritora y folclorista española Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea (Morges, Cantón de Vaud, Suiza, 24 de diciembre de 1796 – Sevilla, España, 7 de abril de 1877), más conocida como Fernán Caballero; los hermanos Valeriano (Sevilla, 15 de diciembre de 1833 – Madrid, 23 de septiembre de 1870) y Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 17 de febrero de 1836 – Madrid, 22 de diciembre de 1870), pintor e ilustrador, el primero, y poeta y narrador, el segundo; Francisco Mateos Gago (Grazalema, Cádiz, 15 de junio de 1827 – Sevilla, 29 de octubre de 1890), catedrático de Teología en la Universidad de Sevilla y decano de la Facultad; o el historiador, crítico literario y arqueólogo José Amador de los Ríos (Baena, 1 de enero de 1816 – Sevilla, 17 de febrero de 1878), entre otros.

El 13 de febrero de 1969, con fecha de publicación en el BOE de 3 de marzo de 1969, el edificio de la antigua Universidad Literaria de Sevilla fue declarado Monumento Histórico Artístico.

Localización: Calle Laraña, 9. 41003 Sevilla.

Desde aquí, nos dirigiremos hacia el Norte y nuestra siguiente parada será para ver la Capilla de Nuestra Señora del Rosario y la Iglesia del antiguo Convento de Santa María de Montesión, los dos únicos elementos que se han conservado del este primitivo cenobio.

El Convento de Santa María de Montesión fue fundado en el año 1559 siguiendo las últimas voluntades que doña Mencía Manuel de Guzmán, nieta de los duques de Medina Sidonia y de Feria, quien había querido fundar un monasterio de monjas en las casas que tenía. Sin embargo, tal y como cuentan en la web de la Hermandad de Monte-Sión, “las dificultades que encontró, en cierta ocasión, para poder confesarse le hicieron cambiar de idea y decidió fundar un convento de frailes dominicos que se dedicasen a predicar, confesar y decir misas”. Así, doña Mencía otorgaría testamento el 21 de junio de 1559, dejando constancia en él de su “voluntad, que de las casas principales de mi morada, que son en esta ciudad de Sevilla en collación de San Juan de la Palma, que lindan con casas de Diego de la Barrera, Escribano público de Sevilla, se faga un monasterio y convento de catorce Frailes Sacerdotes, Confesores de la Orden de Santo Domingo, y se nombre Monasterio de Santa María de Monte-Sión”, indicando que el administrador y patrono del monasterio debería ser su entonces confesor, el padre fray Juan de Ochoa.

Siguiendo el testamento de doña Mencía –quien fallecería el 29 de junio de 1559 y cuyos restos reposan en el centro de la iglesia–, el convento sería construido, pero más tarde de lo esperado, en lo que antes era la Calle del Caño Quebrado, siendo colocada su primera piedra el 30 de agosto de 1576 por el arzobispo de Sevilla don Cristóbal Rojas Sandoval, finalizando los trabajos a mediados de 1601. Dos años antes, en 1574, la Hermandad de Monte-Sión había llegado a un acuerdo con los dominicos mediante el cual los religiosos cedían unos terrenos para la construcción de una capilla –que veremos más adelante, en el próximo artículo–, a cambio del compromiso de que, en ella, la hermandad rindiera culto a la Virgen del Rosario que tenían los frailes.

La iglesia del desaparecido convento fue proyectada para ser construida con tres naves; sin embargo, sólo se levantaría el crucero, que sería cubierto con una bóveda de media naranja sobre la que se colocaría una linterna cuadrada. Los pilares, de orden dórico, sustentan la cornisa, de la cual parten la bóvedas.

El edificio conventual se construiría en el lateral izquierdo del templo. Contaba con dos patios, alrededor de los cuales se distribuían tanto los dormitorios como el resto de dependencias; de ellos, el principal constaba de claustro alto y bajo de pilares, quedando los arcos sustentados por columnas de mármol.

La invasión de Sevilla por parte de los franceses el 1 de febrero de 1810 y las consecuentes contiendas que se llevarían a cabo conllevarían un considerable expolio de obras de arte del que no se libró el convento y la iglesia de los dominicos, siendo el conjunto utilizado como almacén. Más adelante, en 1835, sufriría la desamortización77, lo que se traduciría en el abandono definitivo del cenobio, con un período, en 1855, en que temporalmente fue ocupado por las monjas del Convento de las Dueñas.

Utilizado el inmueble también como casa de vecinos, en el mes de agosto de 1927, los dominicos venden tanto la iglesia del antiguo convento como la dependencia anexa al Colegio de Notarios de Sevilla, instalándose en el templo el Archivo de Protocolos Notariales. De este mismo año es la portada de acceso, obra de José Gómez Millán.

Localización: Calle Feria, 25. 41003 Sevilla.

Portadas, a la izquierda, de la Capilla de Montesión, y a la derecha, al que fuera compás del antiguo convento.

Como dijimos en el artículo anterior, en el año 1574, los dominicos ceden una parte del terreno a la Cofradía de la Oración en el Huerto (más conocida hoy como Hermandad de Monte-Sión). Como la primera piedra del cenobio no se puso hasta 1576, el 5 de mayo de 1577 se celebró un Cabildo General en el que quedó acordada la cesión de ese terreno en el compás del convento para la edificación de la que sería la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, conocida comúnmente como Capilla de Montesión.

Según Manuel Jesús Roldán, en “Iglesias de Sevilla”, la fecha sería otra, pues apunta que “El 3 de junio de 1588 los dominicos cedieron unos terrenos a la cofradía de la Oración en el Huerto, hasta entonces ubicada en el hospital de las Cinco Llagas, para que construyeran una pequeña capilla (apenas 14 m. de largo por 6 de ancho) en el compás del convento”.

Sea como fuere, la capilla se construyó aneja a la iglesia del cenobio, pero teniendo un acceso independiente de ésta. En la web de la Web de la Hermandad de Monte-Sión, se nos cuenta que el 29 de abril de 1639, Matías F. Cardoso contrataría con la hermandad “la relación de un retablo para su Capilla” y que el 2 de noviembre de ese mismo año, “Domingo González concertó otro retablo, que se situaría en el lado de la Epístola, para colocar una imagen del Resucitado”.

A finales del siglo XVII, en 1697, la capilla sería agregada de San Juan de Letrán de Roma.

En el año 1932, el mal estado en que se hallaba conllevó que las imágenes se llevaran a la Iglesia de San Martín; lamentablemente, el estallido de la Guerra Civil y los destrozos que durante ella se llevaron a cabo hicieron que, al incendiar el templo, fuesen destruidos la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, la de los Apóstoles y todos los enseres, pasos, etc. Se salvaron las figuras del Señor Orando en el Huerto, de la Santísima Virgen del Rosario y el Ángel, gracias a que quien por entonces era sacristán de la Iglesia de San Martín decidió guardarlas en su casa particular. Las imágenes volverían a la capilla tras acabar las obras de consolidación y restauración de ésta, el 14 de diciembre de 1952.

Al exterior, es de aspecto muy sencillo. La portada, adintelada78 y de notables dimensiones, se abre a los pies del templo y cuenta en la parte superior con la inscripción “REGINA SACRATISSIMI ROSARII” (“REINA DEL SANTÍSIMO ROSARIO”). La puerta fue renovada durante una reforma llevada a cabo en 1914, momento en que se aumentó su tamaño ya que, hasta ese momento, los pasos no podían salir por ella, siendo oficialmente inaugurada el 24 de octubre de 1915. Por encima de ésta, se abre un óculo79, quedando la fachada rematada por una espadaña con un arco de medio punto que acoge dos pequeñas campanas. A su lado, otra puerta conduce al que fuera compás del antiguo convento. A ambos lados del acceso principal, podemos contemplar sendos azulejos que representan a los titulares de la hermandad, obra ambos de 1960 de Alfonso Chaves.

En el lado de la Epístola, hay otras dos puertas: a través de la primera, se pasa a una tribuna con celosía de madera que se sustenta sobre vigas del mismo material rematadas en sus extremos con cabezas de santos policromadas; la segunda, a su lado, comunica con el callejón del compás, lugar donde se halla la Casa-Hermandad.

En el interior, vemos que es de planta rectangular y que cuenta con una única nave, un suelo de losas blancas y azules, unas paredes revestidas con zócalos de azulejos modernos, una tribuna que hace de coro blanco y un pequeño cuarto, ya en el muro de la iglesia, que se utiliza como sacristía.

Uno de los elementos más importantes, por no decir el que más, es su cubrición, una techumbre datada a finales del siglo XVI, siendo así una de las pocas piezas originales que ha llegado a nuestros días. Se trata de una armadura de par80 y nudillo82 compuesta de tres paños.

En su interior, nos encontraremos con un retablo barroco que preside la estancia, colocado en esta capilla tras el incendio que sufrió en 1936. En él, su imagen principal es la de María Santísima del Rosario, de autor desconocido y datada del último cuarto del siglo XVI. En un lateral, una hornacina acoge una figura del Señor de la Oración en el Huerto en posición arrodillada, atribuida a Jerónimo Hernández y al siglo XVI, si bien Roldán apunta que “está más cercano a las formas del taller de Pedro Roldán (segunda mitad del siglo XVII)”. En el otro lateral, otra hornacina tiene al ángel que acompaña al Señor y que se ha relacionado con la obra de Luisa Roldán, de la segunda mitad del XVII, si bien el autor de las alas y la nube que hay a sus pies fue Luis Ortega Brú. Sobre el retablo, hay otras imágenes, algunas de factura reciente, como un Santo Domingo.

Dentro de la capilla, también merece nuestra atención el retablo que se sitúa en el lateral izquierdo, de estilo barroco y realizado con piezas de diferentes orígenes. En el centro, se halla una imagen del Crucificado de la Salud, que es, igualmente, titular de la hermandad –aunque en este caso, no procesiona el Jueves Santo–; se trata de una pieza salida de la mano de Luis Ortega Brú en 1954.

En el año 1996, la Capilla de Montesión de Sevilla fue inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.

Localización: Calle Feria, 29. 41003 Sevilla.

Los pasos nos llevan hacia la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, templo que ha llegado a nuestros días de lo que fuera el antiguo convento del mismo nombre.

Origen e historia del Convento del Dulce Nombre de Jesús

El origen de este convento, incluido el del solar en el que estuvo asentado, hay que buscarlo en la Sevilla islámica, pues fue levantado en el lugar en el que estaban ubicados los Baños de la Reina Mora, de los que han quedado algunos restos. Cuando Fernando III “el Santo” reconquista la ciudad, se cree que los baños no tardarían en pasar a ser una posesión más de la Iglesia, la cual los iría vendiendo a distintos particulares, quienes construirían sobre ellos sus casas nobiliarias.

Más adelante, a finales del siglo XV, el edificio pasa a ser Convento de Dueñas, de la orden carmelita, aunque a comienzos del XVI continúa perteneciendo a particulares. Así, a mediados de esta centuria, los dueños eran don Pedro de Córdoba, don Antonio Jerónimo de Montalván y doña Ana Henríquez, los cuales acabarían donándolo, según podemos leer en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, “a un “recogimiento de mujeres arrepentidas”” que se llamaría “Dulce Nombre de Jesús”, quedando ahí instalado desde su fundación, en 1540, hasta 1837, año en que el Gobierno, basándose en las desamortizaciones llevadas a cabo a lo largo del siglo XIX, ordena la supresión el establecimiento, por lo que las religiosas –según Manuel Jesús Roldán, “la casa de arrepentidas pasó a ser en 1551 sede de un nuevo convento de agustinas, conviviendo ambas comunidades hasta fecha indeterminada, aunque en el siglo XVII solamente se mantuviera la comunidad agustina”– se acabarían uniendo a las del Real Monasterio de San Leandro. Sin embargo, en ese mismo año de 1837, la comunidad pide el traslado del Jubileo Circular, basándose en que no tiene fondos para poder mantener el culto, lo cual nos da una idea de la precaria situación económica por la que pasaba el convento antes de la desamortización. Previamente a todo eso, se sabe que, en el año 1641, era 43 el número total de monjas que vivía en el conjunto conventual y que se lleva a cabo una serie de reformas en él.

A partir de la supresión, el inmueble se convierte en casa de vecinos, a excepción de la iglesia, donde se continuaría dando culto hasta la Revolución de 1868. Al año siguiente, en 1869, el templo es comprado por doña María del Amor Pérez de León, camarera y mayor benefactora de la Hermandad del Cristo del Amor, la cual se trasladaría a la Capilla del Dulce Nombre de Jesús desde la Iglesia de los Terceros, lugar en el que había permanecido hasta entonces después de que su anterior sede, la parroquia mudéjar de San Miguel, hubiera sido derribada. Sin embargo, la estación de penitencia la hacía –los años en que pudo hacerla, entre 1901 y 1904– desde la Iglesia de San Gregorio, debido a que las dimensiones de la puerta y la capilla no lo permitían. En la capilla estaría establecida unos años, hasta que después volviera a trasladarse, primero, a Santa Catalina, y luego, al Salvador.

Tras el fallecimiento de la titular, en diciembre de 1901, la capilla pasaría a manos de sus sobrinos, don Manuel, don José, don Luis y don Roque Gómez de la Lama y Pérez de León. En el año 1905, la cofradía del Domingo de Ramos decide realizar las obras necesarias en la puerta para que los pasos puedan salir y entrar, y, además, construir un almacén en el compás para guardar éstos. Dichos trabajos, en cambio, nunca llegarán a realizarse, pues los herederos negarían la autorización tras ser consultados. Tras ver que no se podría dar el debido culto, se acuerda el traslado a la Parroquia de San Pedro, siendo efectivo el 2 de diciembre de 1905. Desde ese momento, se hace cargo de la capilla una comunidad de padres dominicos hasta que a finales de 1939, tras ser recuperado tras la Guerra Civil Española (1936-1939), regresan a San Jacinto, en el barrio de Triana. Esto motivó que la iglesia volviera a quedarse cerrada, teniendo desde entonces distintos usos, como sede de una comunidad de dominicos, primero, de la Hermandad de Santa Lucía, después, y finalmente, desde el 2 de noviembre de 1942 y hasta la actualidad, de la Hermandad de la Vera Cruz –fundada en el siglo XIV en el desaparecido convento Casa Grande de San Francisco–, gracias a la cesión de una parte de los herederos de la antigua propietaria. También sería alquilada a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que se quedará en ella hasta 1964, estando en el edificio civil la comandancia de ingenieros hasta aproximadamente 1980. Desde 1978, la Hermandad de la Vera Cruz ocupa la capilla con título de propiedad.

Por lo que respecta al edificio del convento, que, como hemos dicho, fue convertido en casa de vecinos, éste se habilitaría como cuartel hasta 1974, año en que, en el mes de diciembre, se anunció que saldría a subasta, adquiriéndolo una inmobiliaria que pediría al Ayuntamiento una licencia de derribo. Empezadas las obras, el arquitecto Rafael Manzano redactaría un informe en el que se apuntaba que, en el solar, se hallaban los restos de unos antiguos baños árabes; el derribo siguió adelante, pero, siguiendo el requerimiento de la Comisión de Patrimonio, los baños tendrían que ser conservados y se proyectaría la construcción de un edificio en el que estos restos arqueológicos deberían ser integrados.

Fachada de la Calle Baños de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, junto a los Baños de la Reina Mora.

La capilla

El acceso al templo se lleva a cabo por la Calle Jesús de la Vera-Cruz, donde se abre una sencilla portada lateral que se corona con una espadaña y que cuenta con un pequeño atrio en el que se pueden contemplar dos retablos cerámicos de factura moderna dedicados a los titulares de la hermandad: el Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de las Tristezas.

El templo que ha llegado a nuestros días es una iglesia de tres naves que quedan separadas entre sí por arcos de medio punto sustentados por columnas toscanas83 de mármol. Tal y como apunta Manuel Jesús Roldán en su libro “Iglesias de Sevilla”, “El aspecto conventual del edificio se mantiene por la diferencia de alturas entre las naves, lo que permite la existencia de una tribuna sobre las naves laterales que se oculta por antiguas celosías”.

La nave central queda cubierta mediante una bóveda de cañón encamonada84, contando con arcos fajones y lunetos86; en cuanto a las naves laterales, éstas son arquitrabadas. A los pies, se ha conservado parte de la división original existente entre el coro alto y el bajo, siendo utilizado este último como sacristía y dependencia de la hermandad.

El templo queda presidido por un retablo barroco datado del último tercio del siglo XVII y que, por su compartimentación, realizada con columnas salomónicas87, se acerca al estilo de Bernardo Simón de Pineda. Consta de banco, cuerpo de tres calles y ático. El cuerpo central, que originalmente albergaba una imagen de la Virgen, pudo ser remodelado en el período en que lo presidió la imagen del Cristo del Amor, lo que explicaría el tamaño tan amplio de la hornacina. En la actualidad, acoge una figura del Cristo de la Vera Cruz, “la talla procesional más antigua de la Semana Santa, una pieza tardogótica de hacia 1540 de tamaño inferior al natural y que pudo procesionar originalmente como una cruz alzada”, según apunta Roldán; la flanquean dos ángeles que portan faroles y que fueron realizados por el escultor Emilio Pizarro de la Cruz, siendo modificados por el imaginero88 Antonio Castillo Lastrucci. A ambos lados, se hallan las imágenes de San Agustín y de Santa Mónica, las dos originales de la construcción del retablo; por encima de ellas, hay dos relieves, dedicados a San José con el Niño y a San Juanito. En el ático, volvemos a ver dos pequeñas tallas de San Agustín y Santa Mónica, enmarcando, en este caso, una pintura de 1988 de Luis Rizzo con una escena alegórica89 del descubrimiento de la Vera Cruz por Santa Elena y su hijo, el emperador Constantino.

En los laterales del presbiterio, tenemos sendas pinturas murales que aluden a la vida de San Agustín, la aparición de la Virgen y la aparición de la Trinidad, mientras que en la zona superior, vemos las escenas de la Anunciación y de la Circuncisión del Niño Jesús. La rocalla90 que las ornamenta y enmarca hace pensar que se trata de obras del siglo XVIII y no del XVII, como podría parecer.

De la capilla, también es de interés un sobrio retablo moderno en el que se inscribe una imagen de Nuestra Señora de las Tristezas, obra realizada por Antonio Illanes en 1942, quien se inspiraría para ello en el rostro de su esposa, Isabel Salcedo. Asimismo, destaca el retablo-hornacina del Niño Jesús, de finales del siglo XVI y que, según Roldán, “podría corresponder a una obra contratada en 1571 con el pintor Antonio Alfián”.

Localización: Calle Jesús de la Vera-Cruz. 41002 Sevilla.

Capilla del Santo Sepulcro y San Gregorio Magno, único vestigio que ha llegado a nuestros días del antiguo colegio inglés de la Compañía de Jesús.

Nos dirigimos hacia el Sur hasta llegar a la Capilla del Santo Sepulcro y San Gregorio Magno, templo que ha llegado a nuestros días de lo que fuera el antiguo Colegio Inglés de San Gregorio Magno, fundado en el año 1592 gracias a la iniciativa del padre jesuita inglés “Robert Persons o Parsons (1545-1610), conocido también con su nombre castellanizado Roberto Personio”, según apunta la doctora en Historia del Arte Matilde Fernández Rojas en “La Compañía de Jesús en Sevilla: el Colegio Inglés de San Gregorio Magno”. El que fuera uno de los siete centros que la Compañía tuvo en la capital hispalense tenía como misión ser el seminario en el que se formasen los sacerdotes jesuitas ingleses que, posteriormente, regresarían a su país, ya separado éste de la Iglesia católica.

Tres años antes, en 1589, John Cecil y John Fixer, dos miembros del Colegio Inglés de San Albano de Valladolid, van a Sevilla para recaudar fondos, contando con la ayuda del provincial91 de Andalucía de la Compañía de Jesús, el padre Bartolomé Pérez, y viendo que la ciudad se ofrecía como un buen lugar en el que instalar un segundo seminario. Es aquí cuando cobra importancia Persons, quien seguía luchando por la vuelta al catolicismo de su país con acciones como la de crear este tipo de seminarios para la formación de sacerdotes ingleses y que éstos, posteriormente, como dijimos antes, regresaran a su país como misioneros. Así, en 1590, pasa por Sevilla cuando iba en dirección a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con el fin de embarcar a doce sacerdotes ingleses; dos años más tarde, volvería a la capital hispalense con la firme decisión de establecer el seminario, llevando consigo una carta de Felipe II dirigida al cardenal arzobispo de Sevilla don Rodrigo de Castro en la que solicita que les dé apoyo moral y económico.

Por su parte, Bartolomé Pérez ofrecería a Persons el legado de 2.000 ducados92 que Esteban de Uceda dejó en su testamento en abril de 1591, dinero que iba destinado a sustentar a estudiantes pobres en Sevilla en aquellos colegios que regentaran los jesuitas, un legado que mantendría el Colegio Inglés hasta el año 1604, momento a partir del cual tuvo que ser compartido con el Colegio de San Hermenegildo.

De este modo, el 25 de noviembre de 1592, el propio Persons, su ayudante, el padre Joseph Creswell, y los primeros estudiantes entraban en una casa que habían alquilado en la Plaza de San Lorenzo. El colegio tomaría por advocación la de San Gregorio Magno –en homenaje al Papa bajo cuyo pontificado Inglaterra se convirtió al catolicismo a finales del siglo VI–, siendo nombrado rector el jesuita español Francisco de Peralta. No obstante, habría que esperar al 11 de mayo de 1594 para que la fundación quedase confirmada, hecho que sería manifiesto por medio de una bula93 expedida en dicha fecha por el Papa Clemente VIII. Mientras tanto, el 29 de diciembre de 1592, se celebraría en la capilla la festividad en honor de Santo Tomás de Canterbury, dándose a conocer, además, la comunidad a los importantes invitados relacionados con la Iglesia y con la nobleza que asistieron.

A finales de enero o comienzos de febrero de 1593, la sede del colegio se trasladaría a unas viviendas mayores situadas en la Plaza de la Magdalena. Persons, a la par, continuaba consiguiendo apoyos y fondos para la fundación entre ilustres personajes, como el cardenal, el cabildo catedralicio, los duques de Medina Sidonia y de Arcos, o los marqueses de Priego y Ayamonte, entre otros varios. En mayo de ese mismo año, el cardenal arzobispo le daría un tributo de 3.200 ducados; en 1596, Juan de la Raya, obispo de Cuzco e Inquisidor de Granada, le otorgaría 4.500; y en ese mismo año, el Ayuntamiento le concedería una subvención de 585 ducados durante un período de diez años, además de darle permiso para ampliar el colegio, necesario por el aumento de estudiantes.

Un año antes, en marzo de 1595, vuelven a trasladarse, esta vez a una casa más grande en la Calle de las Armas (hoy Alfonso XII) que pertenecía al antiguo mayorazgo94 de los señores de Castilleja de Talara, Ortices y Mejarejos, y que poseía doña María Ortiz de Sandoval. Asimismo, adquirirían a doña Mayor de Sandoval otras propiedades colindantes por un importe de 7.000 ducados, casas que habría que reparar debido al mal estado en que se encontraban, lo cual aumentó el gasto en un total de 18.000 ducados, entre compra y obras, según indicó Persons el 15 de mayo de 1595 por carta al padre general de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva. También consiguió abastecerse con una paja de agua95 de la casa contigua, cuyo dueño era el duque de Medina Sidonia. El traslado se llevaría a cabo el 4 de octubre de 1595, estableciéndose aquí de manera definitiva hasta que, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de España por el rey Carlos III.

El patrocinio para llevar a cabo la construcción de la iglesia se firmó en 1594 con doña Ana Espinosa, viuda de don Álvaro de Flores Quiñones, general de la flota de Indias, quien ofrecería 7.000 ducados en nombre de ambos. Más adelante, sus dos hermanos, don Pedro de la Torre y don Juan Castellanos, aportarían otra cantidad que sumaría un total de 13.000 ducados de oro. A cambio de todo ello, el templo debería alojar los restos de don Álvaro, siendo éstos trasladados desde la iglesia del Convento de San Francisco, así como los de la familia Espinosa y los descendientes de ésta, y los miembros del colegio dirían doce misas semanales y cuatro conmemoraciones por las almas de estos patronos.

La Iglesia del Colegio Inglés de San Gregorio Magno se inauguraría el 10 de noviembre de 1596 con una misa celebrada por el Inquisidor Superior. Tanto el cuerpo de don Pedro de la Torre, que había fallecido dos años antes, como el de doña Ana, que lo haría más tarde, serían enterrados a los pies del altar mayor.

En cuanto al alumnado del colegio, su número iba en aumento, pues en 1598 contaba ya con un total de 65 estudiantes. A pesar de ello, la situación económica no era nada segura ya que el seminario no disponía de propiedades con las que garantizar su manutención, por lo que dependía de las subvenciones del ayuntamiento y de las donaciones de los ciudadanos particulares, contando tan sólo con la Hacienda98 de San Gregorio, en Dos Hermanas (Sevilla), que los alumnos utilizaban como lugar de recreo; de hecho, como dato curioso que, a su vez, confirma esta inseguridad económica, Matilde Fernández Rojas apunta que “Por un escrito de 1626 sabemos que uno de los alumnos iba por la ciudad durante todo el día, vestido con el hábito de la Orden jesuita y con una caja en las manos, pidiendo limosna de puerta en puerta [...]”. También nos cuenta que se intentaba buscar la compasión de los benefactores presentando a los jesuitas, en general, y al colegio, en particular, como mártires perseguidos: “En este sentido distribuían por la ciudad impresos que relataban la persecución anglicana que padecían los jesuitas, especialmente los vinculados con España y específicamente con San Gregorio. De hecho el Colegio tuvo pronto a su primer mártir, Henry Walpole, uno de los padres fundadores y presente en la fiesta del Colegio de diciembre de 1592. Destinado al año siguiente a Inglaterra, fue capturado después de su llegada, enviado a la Torre de Londres y ajusticiado el 7 de abril de 1594. El primer alumno del Colegio martirizado fue Thomas Hunt”.

Se sabe que el programa de estudios era propio y que incluía asignaturas como poesía, lengua griega, teología, canto o artes, entre otras. En 1599, se instaló un órgano en la iglesia que había costado 120 ducados. También se conoce que los estudiantes sabían hablar varias lenguas, por lo que, tras ser ordenados sacerdotes, “resultaron ser un valioso apoyo para la asistencia espiritual de los numerosos extranjeros existentes en las entonces cosmopolita Sevilla y en los puertos andaluces”, acudiendo a hospitales, cárceles y galeras para catequizar y ayudar en el trance de la muerte.

Las riadas sufridas por el Guadalquivir en el año 1626 dañaron parte del edificio de San Gregorio, con las consecuentes obras de reparación, que ascendieron a 2.500 ducados. Años después, en 1649, la epidemia de peste afectaría a su comunidad. Entre 1646 y 1662, el número de estudiantes ingleses descendió de diecisiete a tan sólo cinco; en 1692, únicamente quedaban dos, y en 1693, no llegó a haber ninguno de esa nacionalidad, año a partir del cual no volvió a tener alumnos de Inglaterra, acogiendo a estudiantes irlandeses y convictores99 españoles.