Pueblos de Madrid

Valdeavero

Miércoles, 12 de noviembre de 2025

Introducción

Contenidos

- Introducción

- Resumen histórico

- Monumentos y puntos de interés

- Agradecimientos

- Glosario

- Como llegar

- Bibliografía y enlaces externos

- Mapa de los Monumentos y puntos de interés

Valdeavero, localidad madrileña objeto de esta página, se encuentra situada a una altitud de 716 metros al Nordeste de la capital española, de la que dista aproximadamente 55,6 km, según Google Maps. Su término municipal se extiende por una superficie de 18,8 km² y cuenta con una población de 1.823 habitantes, conforme a la cifra oficial de población del año 2024.

En cuanto al origen de su nombre, existen diversas teorías. Una de ellas relaciona avero con un derivado de eneldo, hinojo o alverja; otra lo interpreta como un apócope de Valle de Avero, en alusión a las aves que habitaban el lugar. El gentilicio es valdeavereño.

El municipio, como núcleos de población, cuenta únicamente con el propio Valdeavero, situado al Nordeste del término, y con la urbanización de La Cardosa, construida al Sur de dicho núcleo.

Esta población linda con la vecina provincia de Guadalajara, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que, al Norte, limita con el municipio de Torrejón del Rey, y al Este, con Villanueva de la Torre y Valdeaveruelo, todas ellas localidades guadalajareñas. Continuando hacia el Sur, ya en la Comunidad de Madrid, limita con Meco; al Sudoeste, con Camarma de Esteruelas; al Oeste, con Fresno de Torote; y al Noroeste, con Ribatejada.

La superficie de Valdeavero presenta un valle central que se extiende en dirección Nornordeste–Sursudoeste y muestra suaves pendientes, con alturas comprendidas entre los 706 y 682 metros. Las mayores elevaciones del término son la cumbre de Cabeza Gorda (808 m), el Pico del Águila (807 m) y el Cerro Largo (806 m).

Los principales cauces fluviales son los arroyos de la Morcuera y de Torrejón, que, al unirse, forman el arroyo Camarmilla; el arroyo de Arroyadas, afluente del anterior, recoge las aguas de los barrancos de los Regueros y la Hoya. Además, cabe citar el nacimiento del arroyo de Valhondo, al Sudeste del término, en el límite con Camarma de Esteruelas.

La vegetación del término incluye la existente junto a las márgenes de los arroyos Camarmilla y Morcuera, donde crecen árboles de ribera como álamos, chopos y sauces; la vegetación palustre1, compuesta por juncos que prosperan en el cauce de la Morcuera; así como diversas plantaciones de olivos que se mezclan con otros cultivos —hay grandes extensiones de secano— y con la flora autóctona de matorrales y encinas.

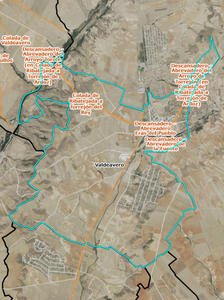

Valdeavero, Captura de Nomecalles con las vías pecuarias de Valdeavero.

Por lo que respecta a la fauna, ésta se limita sobre todo a la caza menor y a algunas aves esteparias2, entre ellas, aguiluchos, avutardas y sisones.

Sobre las vías pecuarias que atraviesan el municipio, destacan las coladas5 de Ribatejada a Torrejón del Rey, la del Descansadero-Abrevadero de la Fuente y la del Camino Real de Alcalá de Henares. En la primera, se localizan los descansaderos del Arroyo de Torrejón y de las Eras del Pueblo, así como el descansadero-abrevadero del Arroyo Torote; y en la segunda, el que da nombre a la propia colada.

En cuanto a las carreteras que cruzan su término, hay dos principales. Por un lado, la M-119, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, bordeando, por el Oeste, el núcleo de población. Esta vía une Valdeavero con Alcalá de Henares, al Sur, y con Torrejón del Rey, ya en Guadalajara, al Norte, a través de la GU-141. Por otro lado, la GU-102 entra en el municipio por el Nordeste y enlaza, mediante la carretera a Villanueva de la Torre, con la M-119.

Además, existen diversos caminos vecinales que comunican el municipio con las poblaciones de Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Fresno de Torote o Meco, entre otras.

Aunque podría haber habido población prehistórica en el lugar, los primeros indicios de presencia humana corresponden a restos de época romana, en particular, una lápida funeraria datada de finales del siglo II d. C. o principios del III. Dada la cercanía de la antigua Complutum romana —una importante ciudad cuyos restos lindan con el límite Suroccidental de Alcalá de Henares—, es posible que Valdeavero fuera una de las villas romanas que surgieron en Hispania entre los siglos III y IV.

Siglo XIV

Sin que existan restos visigodos o árabes —aunque sí está constatada la presencia de estos últimos en la cercana ciudad de Talamanca de Jarama—, no es hasta el siglo XIV, concretamente, en el año 1311, cuando aparece por primera vez el nombre de Valdeavero en un documento de cesión mediante el cual los monjes del convento burgalés de Santa María de la Vid entregan Alcolea junto con todas sus pertenencias y aldeas —“[...] Cañeque, Galápagos del Conde y del Rezio, Ribatejada, Torrejón, Valdemora y Valdeavero”— al convento guadalajareño de Santa Clara.

Antes de continuar, resulta interesante detenernos brevemente en la historia previa de Alcolea ya que, junto a ella, podría encontrarse también la —hasta ahora— no documentada historia de Valdeavero. Sabemos que Alcolea fue construida por los árabes como la fortificación de Alqulaya o al-Qulayca (traducido como “castillejo”) tras la toma y saqueo de Talamanca en el año 860 por Ordoño I, rey de Asturias entre 850 y 866.

En 1086, las tropas cristianas conquistaron Alcolea y Alfonso VI (Santiago de Compostela, 1040 o 1041-Toledo, 1109), rey de Castilla, León y Galicia, entregó esta plaza al conde García Ordóñez, ayo7 de su hijo Sancho Alfónsez.

Tras la muerte del conde y del hijo del rey en la batalla de Uclés (Cuenca) en 1108, la plaza fue heredada por su hijo García Garcés, quien la vendió en 1155 a su hermano, el conde Manrique Pérez de Lara. A la muerte de este último, su viuda cedió la mitad de su herencia al ya mencionado monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos.

En 1323, las monjas venden Alcolea y su tierra al arzobispo Juan de Aragón, incorporándose así este alfoz8 a la Mesa Arzobispal de Toledo (M.A.T.).

Siglo XVI

Valdeavero, Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, pila bautismal, siglo XVI o anterior, pila bautismal, siglo XVI o anterior.

En este siglo, el alfoz de Alcolea sólo conservaba las aldeas de Valdeavero, Torrejón, Ribatejada y Galápagos, habiendo pasado a formar parte de esta última Cañeque y Valdemora.

En 1528, conforme al Censo de Pecheros9 de Carlos V, Alcolea y su tierra seguían perteneciendo a la M.A.T. y estaban formadas por sólo cuatro aldeas: Valdeavero, Torrejón, Ribatejada y Galápagos, habiendo absorbido esta última las de Cañeque y Valdemora. Valdeavero tenía entonces 43 vecinos11 —era el menos poblado de todos—, que se dedicaban, al igual que los de las demás aldeas, al cultivo de cereales, uvas y aceitunas. Poseían algo de ganado y las fincas, cuando no eran de su propiedad, pertenecían al concejo, que se las prestaba de forma gratuita.

Veamos ahora las Relaciones Topográficas de Felipe II12, realizadas con respecto a Valdeavero el 10 de abril de 1579. En esta fecha, Alonso García de las Eras y Martín García del Olmo contestaron a las preguntas enviadas por el corregidor13 de Guadalajara, el licenciado Francisco de Villegas, siguiendo las órdenes de Su Majestad.

Estas respuestas se encuentran en el libro “Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II”, de Carmelo Viñas y Mey y Ramón Paz, editado en 1949 por el Instituto Balmes de Sociología, el Instituto Juan Sebastián Elcano de Geografía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

A la pregunta I, sobre el nombre del pueblo, la contestación fue que se llama Valdeavero (su nombre entonces) y que no sabían si en algún momento se había llamado de otra forma.

A la II, que su población es de sesenta vecinos y que, igualmente, desconocen si anteriormente ha tenido más.

No hay pregunta III.

A la IV, que era una aldea perteneciente a la jurisdicción de Alcolea.

A la V, que pertenece al reino de Toledo.

No hay preguntas VI ni VII.

A la VIII, que había pertenecido al arzobispo y que entonces era del rey.

No hay pregunta IX.

A la X, que hasta Alcolea —recordemos, de cuya jurisdicción dependía— había media legua16.

No hay preguntas XI ni XII.

A la XIII, que la población más cercana hacia el Este era Valdaveruelo, distante un cuarto de legua.

A la XIV, que la población más cercana hacia el Sur era Camarma de Encima, distante media legua.

A la XV, que la población más cercana hacia el Oeste era Serracines, distante una legua pequeña.

A la XVI, que la población más cercana hacia el Norte era Torrejón de Alcolea, distante un cuarto de media legua.

A la XVII, que el pueblo es de “tierra templada y rasa”.

A la XVIII, que no hay monte de leña, que ésta la obtienen de las viñas y de las plantaciones de álamos y sauces.

No hay preguntas XIX ni XX.

A la XXI, que el pueblo no está falto de agua, se proveen de ella mediante pozos y van a moler al río Henares, distante una legua y media.

No hay pregunta XXII.

A la XXIII, que los cultivos son mayoritariamente de cereales, que el poco ganado que se cría es de lana y que la sal la obtienen de un pueblo distante catorce leguas.

No hay preguntas de la XXIV a la XXVII.

A la XXVIII, que el pueblo está ubicado en un terreno raso.

No hay pregunta XXIX.

A la XXX, que las casas son de tierra y sus tejas se hacen en el pueblo.

No hay preguntas de la XXXI a la XXXIV.

A la pregunta XXXV, que la granjería17 del pueblo es de arar y de viñas.

A la pregunta XXXVI, que el corregidor de la villa de Alcolea nombra alcaldes cada año para la jurisdicción del pueblo.

A la XXXVII, que el término es pequeño porque Guadalajara está a sólo dos tiros de ballesta (distancia de entre 50 y 250 metros) de la localidad.

A la XXXVIII, que sólo hay una parroquia en el pueblo: la de Santa María de la Asunción.

No hay pregunta XXXIX.

A la XL, que las ermitas del pueblo son la de la Concepción y la de los Hermanos del Rosario, y que son nuevas.

A la XLI, que las fiestas particulares del pueblo son la de Santa Ana y la de San Sebastián, ademas de varios días del mes de mayo en que se procesiona.

Hay que señalar aquí que, conforme a estas Relaciones, en 1579, el pueblo pertenecía a la Corona; pero, según otras fuentes, en 1575, ya había sido vendido al banquero genovés Nicolao Grimaldo, a quien Felipe II debía una importante suma de dinero.

Antes de continuar, quizá debamos aclarar cómo esta población había dejado de formar parte de la M.A.T. y había pasado a ser propiedad del rey. Para ello, hay que mencionar una bula18 del papa Clemente VI (renovada posteriormente por Paulo III y Paulo IV), que había autorizado a Carlos I a desamortizar19 propiedades de la Iglesia hasta totalizar un valor máximo de 40.000 ducados20. Esta autorización estaba motivada por la necesidad del soberano español de hacer frente a los gastos ocasionados por su defensa de la fe católica. Dicho permiso fue ratificado por Pío V durante el reinado de Felipe II y ampliado en 1574 por Gregorio XIII. Por ello, el rey, en 1578, separó Alcolea y su tierra de la M.A.T., tras indemnizar a ésta —como podemos leer en la página 369 del tomo XVII de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este”— con 7.688,5 maravedís21.

El banquero de Génova vendió, casi de inmediato, esta propiedad al licenciado Hernando de Ávalos y Sotomayor, quien era miembro del Consejo Supremo de Castilla. Tras la muerte de éste y de su mujer, heredó el mayorazgo22 su sobrino, Francisco de Ávalos, quien paralizó la operación ante el derecho de tanteo que ejerció cada aldea para pagar la cantidad que la Corona señalase y evitar así tener señor feudal.

Valdeavero, que para entonces tenía 90 vecinos, vio tasado su valor en 1.483.137,5 maravedís, una valoración que incluía el privilegio de villazgo23 por el cual ya no tendría que depender de la jurisdicción de Alcolea.

En el año 1583, Felipe II firmó el privilegio por el que Valdeavero pasaba a ser una villa con capacidad para nombrar sus cargos públicos y depender directamente de la Real Chancillería24 de Valladolid, y no ya de Alcolea. Así, la nueva villa obtuvo los privilegios de jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, señorío25 y vasallaje26, además de las rentas que le correspondieran. A partir de entonces, Valdeavero, entre otros distintivos, tuvo los de horca, picota27, cuchillo28, cárcel y cepo.

El siguiente documento que consultamos es el Censo de la Corona de Castilla, de 1591. En él, Valdeavero —con el nombre de Valdavero— continúa formando parte de la Tierra de Alcolea y de la M.A.T., y cuenta con 88 vecinos, de los cuales 87 son pecheros y uno, clérigo.

Siglo XVII

Pasamos al siglo XVII, del cual, por lo general, no suele encontrarse demasiada información. Hay que tener presente que, durante esta centuria, la Corona de España atravesó diversas crisis económicas motivadas por las guerras en Europa, las malas cosechas y varias epidemias de peste, siendo especialmente virulentas las de 1597 y 1614. Todas estas circunstancias empobrecieron el país.

En 1631, conforme al Censo de la Sal29 de ese mismo año, sabemos que Valdeavero, llamado entonces Baldabero, tenía 63 vecinos y 400 cabezas de ganado.

Además, según el ya mencionado tomo XVII de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este”, en su página 370, se indica que la población, a pesar de su recién ganada independencia, había quedado económicamente dañada debido al préstamo contraído para pagar el privilegio de villazgo. Por ello, debió enajenar distintos impuestos.

Siglo XVIII

En 1712, conforme al Censo de Campoflorido30, Valdeavero —nombrado como Baldeauero— contaba con 44 vecinos y dependía de la provincia de Guadalajara. Aquí, se observa una gran disminución de población de aproximadamente el 50 % respecto a los datos anteriores de 1591, cuando la cifra ascendía a 88 vecinos. Además de las penalidades del siglo XVII, hay que tener en cuenta las consecuencias de los conflictos bélicos, como la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), durante la cual la población fue saqueada por las tropas del bando austracista.

El responsable de dicho censo, el marqués de Campoflorido, compró en 1713 los señoríos de Valdeavero y Valdeaveruelo, pagando por el primero una cantidad similar a la que la localidad había abonado para obtener el villazgo. En la compra, también se incluía el rescate del censo anual al que la población había quedado obligada por dicho privilegio. Aunque los vecinos fueron convocados para realizar un nuevo pago con el fin de continuar siendo independientes de cualquier señorío, ante la cantidad calculada prefirieron rendir pleitesía al marqués.

A continuación, el marqués construyó el actual Palacio de Campoflorido y comenzó a adquirir diversas propiedades en el pueblo, labor que, a su muerte, continuó su viuda, llegando a reunir 108 sembrados, 56 olivares y 41 viñedos.

En 1731, el marqués de Medinaceli, Nicolás Fernández de Córdoba y Figueroa de la Cerda y Aragón, compró la propiedad por 102.348 ducados (equivalentes a 1.125.828 reales31 o 38.278.152 maravedís). Al año siguiente, el cardenal arzobispo de Toledo autorizó al duque a construir un arco elevado que comunicara el palacio con la iglesia, hasta una nueva tribuna sobre su capilla mayor.

Según el Catastro del Marqués de la Ensenada32, de 1752, la localidad —citada como Baldeavero o Val de Avero, según la fuente— era una villa de señorío perteneciente al duque de Medinaceli. Contaba con dos alcaldes ordinarios33, dos regidores y un procurador síndico general.

La población disponía de unas 90 casas, de las cuales, tres o cuatro no eran habitables, y ascendía a 95 vecinos, además de cinco clérigos seculares, totalizando unos 390 habitantes. Los vecinos se distribuían entre 54 pecheros, 20 jornaleros, un pobre de solemnidad36, cinco nobles, dos vecinos transeúntes y trece viudas pobres.

Valdeavero, El Pinoche de la Cigüeña, elemento integrante de la red hidráulica que abastecía de agua al palacio de Campoflorido durante el siglo XVIII.

En cuanto a los oficios, en Valdeavero, había 67 agricultores, 16 jornaleros, cinco pastores, un maestro albañil, dos maestros y un oficial herreros, dos maestros carreteros, un maestro hilador de estambre, siete maestros sastres y un maestro zapatero. Además, la villa contaba con médico, cirujano y boticario.

La agricultura se dedicaba principalmente al cultivo de trigo y cebada, además de algo de centeno y avena. También se producían garbanzos y algarrobas, aunque en menor cantidad. Las uvas para vino y las olivas para aceite eran escasas, al igual que las frutas y hortalizas, entre las que destacaban las berzas, espinacas, rábanos y zanahorias.

La cabaña ganadera estaba compuesta por 120 o 130 mulas, 20 o 30 bueyes, unos 50 pollinos y pollinas, tres o cuatro yeguas y caballos de labor, unos 80 cerdos y alrededor de 500 ovejas, corderos, borregos y carneros. Además, junto al palacio, se encontraba el palomar del duque.

La industria se limitaba a dos molinos de aceite, uno perteneciente a la villa y otro, al duque. En cuanto al comercio, comprendía una taberna, una abacería37, una carnicería, una fragua y una mercería, todas propiedad del concejo, además de un estanco de tabaco y aguardiente.

Entre los bienes de propios38, además de varias tierras de cultivo, una viña, unas colinas y pastos en mancomunidad con la villa de Alcolea, el concejo contaba con las casas del Ayuntamiento, la cárcel, el pósito39 real, la abacería, la carnicería, la fragua, la mercería y la taberna.

En 1768, conforme al Censo del Conde de Aranda40, la villa de Valdeavero tenía 377 habitantes (201 hombres y 176 mujeres) y una parroquia, la de Nuestra Señora de la Asunción.

Valdeavero, Estanque alimentado por la fuente de los Dos Caños, situada al fondo, junto a la torre o pinoche, elemento integrante de la red hidráulica del Pinoche de la Cigüeña.

En 1784 se elaboraron las Descripciones del Cardenal Lorenzana42. En ellas, Valdeavero aparece como una villa de señorío en posesión de don Lucas de San Juan. Tenía una población de 96 vecinos y una parroquia dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, siendo ésta la primera vez que se documenta esta advocación43 para la iglesia parroquial. Se menciona también la existencia de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, donde “[...] se venera con mucha debocion de estos naturales [...]”.

Por entonces, Valdeavero se hallaba a veinte leguas de Toledo y a tres de Alcalá, donde tenía su vicaría. Las poblaciones limítrofes eran Torrejón del Rey, por el Norte; Meco, Villanueva de la Torre y Buges (hoy desaparecido), por el Sur; Valdeaveruelo, por el Este; y Camarma de Encima, por el Oeste.

En el Este, junto al arroyo de Camarmilla, existía una superficie cercada de unas cien fanegas44 de extensión, propiedad del señor de la villa, en la que había una gran alameda y numerosos árboles frutales (manzanos, perales y olivos).

En cuanto a la producción agrícola:

“Los frutos que produce su termino en cada un año regulado por un quinquenio son cinco mil fanegas de trigo y cebada, ciento y cinquenta de buenos garbanzos, doscientas de centeno, abas y abena; ochocientas arrobas de aceite, y trescientas de vino, de lo qual, excepto de trigo y cebada, coje tanto el Sr. del pueblo como todos sus vecinos”

Las enfermedades más comunes entre la población eran las fiebres “[...] tercianas, quartanas y algunos tabardillos”.

El siglo concluye con el Censo de Floridablanca, de 1787, donde Val de Avero, como se lo denomina, aparece como una villa de señorío dotada de alcalde ordinario, integrada en la intendencia53 y el partido54 de Guadalajara. Contaba con 368 habitantes (185 hombres y 183 mujeres), entre los cuales, había un teniente de cura, dos capellanes, un médico, un cirujano, un escribano y cuatro artesanos.

(*) Los Censos del Conde de Aranda (1768) y de Floridablanca (1787) no tienen el número de vecinos, mientras que los de Campoflorido (1712) y Lorenzana (1784) carecen del de habitantes. Sólo el de Ensenada (1752) aporta ambos datos, con una equivalencia de 4,1052631579 habitantes por cada vecino. Esta equivalencia, redondeando el resultado, es la que hemos utilizado para calcular los números faltantes de los otros censos.

Siglo XIX

Comenzamos esta nueva centuria con una relación de las diversas desgracias que, a lo largo de ella, afectaron a la nación española. Consideramos que ello resulta útil para comprender mejor la evolución de la localidad durante este período.

En 1805, se libró la batalla de Trafalgar, en la que el país, además de importantes navíos, perdió a algunos de sus mejores marinos. Entre 1808 y 1814, se combatió contra los invasores napoleónicos durante la Guerra de la Independencia, lo que provocó la destrucción y la ruina de gran parte de la España peninsular. A continuación, desapareció casi todo el imperio español tras la independencia de la América continental durante el primer tercio del siglo, y las pérdidas de otros territorios ocasionadas por la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

Se desencadenaron tres guerras carlistas —la de 1833-1840, la de 1846-1849 y la de 1872-1876—, y se sucedieron numerosos pronunciamientos militares y enfrentamientos armados entre liberales y absolutistas. La Casa de Borbón fue sustituida en el trono por la de Saboya (1868-1873); el Estado pasó de monarquía a república —que tuvo cinco presidentes entre 1873 y 1874— para volver de nuevo a ser una monarquía con la restauración de la Casa de Borbón en 1874.

También conviene mencionar una serie de cambios jurisdiccionales y económicos producidos durante este siglo. En 1833, se llevó a cabo una reordenación territorial del país; en 1837 desaparecieron de forma definitiva los señoríos; y hubo varias desamortizaciones, destacando la de Mendizábal (1836) y la de Madoz (1855).

Examinemos ahora el “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal”, de Sebastián Miñano55, de 1827. En esta obra, en la que aparece nombrada como Val de Avero, se la describe como una villa de señorío perteneciente a la provincia y al partido de Guadalajara, y al arzobispado de Toledo. Tiene alcalde ordinario, 109 vecinos, 486 habitantes, un párroco y un pósito. Su producción es de trigo, cebada, garbanzos, aceite y vino. Se encuentra a tres leguas de la capital y a dos de Alcalá de Henares. Su contribución asciende a 10.329 reales y 14 maravedís.

Continuemos con el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, realizado entre 1846 y 1850 por Pascual Madoz. En él, Val de Avero (manteniendo aún esta denominación) aparece como una villa —ya no perteneciente a ningún señorío— con ayuntamiento propio, dependiente de la provincia y del partido judicial de Guadalajara, de la audiencia territorial de Madrid, de la capitanía general de Castilla la Nueva y de la diócesis de Toledo.

Tenía 94 vecinos (unos 412 habitantes) y 108 edificios. Madoz señala la existencia de un ayuntamiento con cárcel, una casa-palacio, la iglesia de la Asunción —servida por un cura y un sacristán—, la ermita de la Soledad, un edificio ”que fue jabonería”, una escuela de instrucción primaria con cincuenta alumnos y ”un maestro dotado con 1.830 reales”, además de una fuente de ”buena aguas”.

Madoz opina que la ventilación y el clima del lugar son buenos, y que el terreno, “bañado por el arroyo Camarmilla” y con varios manantiales, es de buena calidad. Su producción entonces era de cereales, legumbres, aceite, vino y “buenos pastos”, destinados a la alimentación del ganado lanar, vacuno, mular y de cerda que poseía la población.

La industria se limitaba a la derivada de la producción agrícola y a dos molinos de aceite, cuyo valor era de 2.174.892 reales, pagando unos impuestos de 195.740 reales y una contribución de 18.187 reales.

Unos años después, en 1865, según la “Crónica de la Provincia de Madrid”, de Cayetano Rosell y López57, Valdeavero pertenecía ya a la provincia de Madrid, dentro del partido judicial de Alcalá de Henares. Tenía 466 habitantes y, en opinión de Rosell, Valdeavero, Valdeolmos y su anejo Alalpardo “no ofrecen particularidad alguna”.

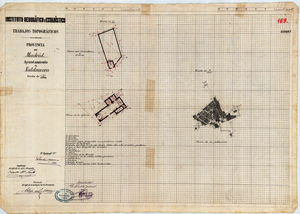

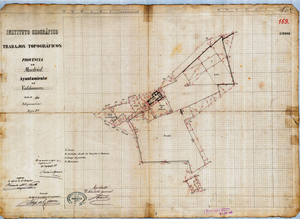

Valdeavero, Plano de Valdeavero, de 1870 (POBL280987_1870_VALDEAVERO CC-BY CC-BY 4.0 ign.es).

Proseguimos con la “Guía de Madrid y su provincia”, obra realizada entre 1888 y 1889 por Andrés Marín Pérez58. En ella, Valdeavero y su agregado Camarmilla —cuyos datos ofrece conjuntamente— constituyen un municipio que linda al Norte y al Este con Torrejón del Rey; al Sur y al Este con Quer; y al Oeste con Sarracines. Continúa formando parte del partido judicial de Alcalá de Henares, de la que dista 17 km, y de la provincia de Madrid, a 38 km de la capital.

Marín menciona que la comunicación con Alcalá se realizaba mediante “camino de herradura”, por lo que había que recorrerlo en caballería, siendo el alquiler de la misma de 1,50 pesetas. En cambio, para ir hasta Madrid, y desde las estaciones de Azuqueca o Alcalá, se podía ir en tren, costando el billete 2,60 y 1,90 pesetas, respectivamente.

La villa contaba con 134 vecinos (unos 510 habitantes), distribuidos en 140 edificios, organizados en ocho calles y una plaza “extensa y regular”. El pueblo disponía de “ricas y abundantes aguas potables”, utilizando los vecinos las del arroyo Camarmilla tanto para abrevar el ganado como para regar las verduras y hortalizas que cultivaban.

Sobre la Iglesia de la Asunción, Marín comenta que se encontraba en estado “regular” y sobre la Ermita de la Soledad, destaca la gran veneración que los vecinos mostraban durante su festividad. El curato59 era de primer ascenso61 y contaba con 1.125 pesetas para el clero, 700 para gastos de culto y una casa rectoral “de escasas comodidades”.

El cementerio, “en mediano estado, sin reglamento”, estaba a 160 metros del pueblo, en un lugar ventilado, con una superficie de 620 metros y sepultura gratuita.

En ese momento, la localidad tenía dos escuelas elementales completas, una para cada sexo. Sus maestros eran designados por traslado y concurso de ascenso, percibían un sueldo de 625 pesetas, 125 de retribución y 152,25 para material, y disponían de “modestas casas” para su alojamiento. El alumnado sumaba 20 niños y 18 niñas, y la enseñanza se impartía mediante el sistema simultáneo62.

Marín expresa la siguiente opinión sobre la “Junta local” (entendemos que de educación):

“Consta su Junta local de 5 individuos, que se toman escaso interés por la primera enseñanza”

El pueblo disponía de médico, farmacéutico y veterinario. El médico cobraba cincuenta pesetas por la asistencia a las catorce familias pobres que había en el pueblo y 1.950 por la de los vecinos acomodados, divididos en nueve clases según su posición. El farmacéutico percibía también cincuenta pesetas por las familias más desfavorecidas y por el resto cobraba tres celemines de trigo por persona —lo que Marín calculaba en unas 2.000 pesetas—. El veterinario inspeccionaba las carnes por cincuenta pesetas y atendía anualmente treinta parejas de mulas y veinte de bueyes, cobrando una fanega de trigo por las primeras y media por las segundas.

Valdeavero, Plano de Valdeavero, de 1870 (POBL280989_1870_VALDEAVERO CC-BY CC-BY 4.0 ign.es). En él, ya aparece dibujado el frontón del juego de pelota.

El Ayuntamiento tenía seis concejales. En su sede, se encontraba además el juzgado municipal, dependiente del de primera instancia y de la Audiencia de lo Criminal de Alcalá de Henares. El presupuesto municipal de 1887-88 fue de 6.219 pesetas, la misma cifra que la de sus ingresos.

La agricultura del pueblo —de la que Marín no tiene buena opinión, afirmando que se halla “tan retrasada, que no ha dado ni un solo paso desde 1840”— comprendía 1.116 hectáreas63 (ha), 91 áreas (a) y 07 m2 dedicados a cereales y algunas legumbres; 55 ha, 55 a y 42 m2 de vides; 85 ha, 10 a y 80 m2 de olivos; y 30 ha, 33 a y 51 m2 de pastos.

La ganadería contaba con 206 cabezas de ganado mular, 68 de vacuno y veinte de asnal para labores del campo, además de 1.764 de lanar y 80 de cerda para reproducción y sacrificio local.

La industria se limitaba a la derivada de la agricultura y la ganadería: elaboración de pan, vino, aceite y queso, así como la conserva de carnes y la “transformación de otros productos naturales”. El comercio consistía en la exportación de carnes, granos, lanas y leche, y la importación de licores, telas y otros ultramarinos necesarios para la población.

En el período 1887-88, su riqueza imponible se calculó en 60.226,12 pesetas, con una contribución de 10.306,23 pesetas y 1.820,29 de provinciales64.

El correo se recibía y enviaba diariamente por medio de un “peatón”.

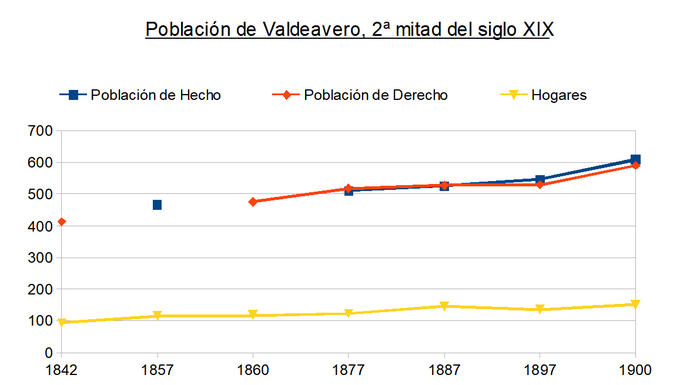

Según los “Censos de Población desde 1842”, que vemos en la página del INE, durante la segunda mitad del siglo XIX, la población de Valdeavero creció desde los 475 habitantes de derecho65 que tenía en 1860 hasta los 590 de 1900.

De acuerdo con los datos del INE: en 1842, contaba con 412 habitantes de derecho y 94 hogares; en 1857, 466 habitantes de hecho y 115 hogares; en 1860, 475 de derecho y 118 hogares; en 1877, 510 de hecho, 518 de derecho y 123 hogares; en 1887, 526, 528 y 145 respectivamente; en 1897, 546, 529 y 136, en idéntico orden; y en 1900, 609, 590 y 151.

Siglo XX

Comenzamos el siglo XX con “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia”, una obra que Juan Ortega Rubio66 realizó en 1921. Aquí, nuevamente aparecen juntos Valdeavero y Camarmilla. Con una población de 627 habitantes de hecho y 623 de derecho, el municipio se encontraba a 17 km de Alcalá y 38 de Madrid.

La población, en aquellos años, contaba con la Iglesia de la Asunción, la Ermita de la Soledad, dos escuelas elementales completas y un ayuntamiento —Ortega describe “manifiesta su humildad la Casa Ayuntamiento”—, además del Palacio del Marqués de Campoflorido y su finca aledaña, plantada de árboles frutales, olivos, álamos, carrascos, etc.

La producción agrícola se basaba en trigo, avena y cebada, además de algo de garbanzos, aceite y vino; y la cabaña ganadera estaba compuesta por ganado lanar, de cerda, mular y vacuno.

En 1899-1900, la contribución fue de 10.366 pesetas y las provinciales de 1.613.

Tras la Guerra Civil Española (1936-1939), con las penalidades inherentes a todo conflicto bélico entre connacionales, llegamos a la “Guía de la Provincia de Madrid” (2.ª edición), de 1958, de Antonio Cantó Téllez.

Aquí, Valdeavero tenía 598 habitantes y continuaba formando parte del partido judicial de Alcalá de Henares y de la provincia de Madrid. Sobre sus principales edificios, Cantó señala la Iglesia de la Asunción y la Ermita de la Soledad; afirma que el palacio ha sido convertido en varias viviendas particulares y menciona la existencia de la casa-palacio de La Cardosa.

La localidad contaba entonces con los servicios de médico, farmacia, posada y coche de línea.

Antes de continuar, veamos la evolución de la población durante la primera mitad de este siglo.

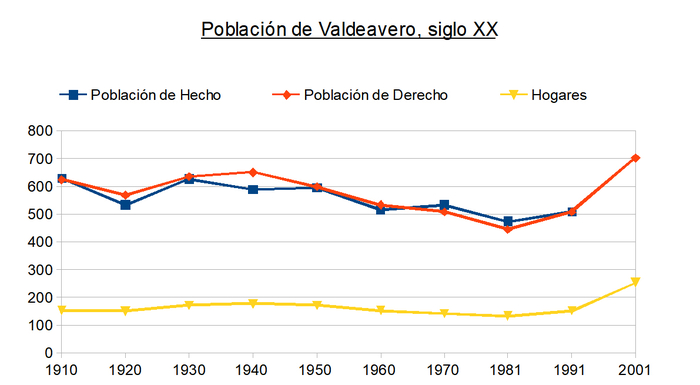

En 1910, la población de hecho era de 627 habitantes, la de derecho de 623 y había 152 hogares; en 1920, 532, 567 y 149, respectivamente; en 1930, 626, 635 y 171, en el mismo orden; en 1940, 587, 650 y 176; y en 1950, 595, 598 y 170.

Como podemos observar en las cifras de la población de derecho, el número de habitantes disminuyó especialmente entre los años 10 y 20, con un 9 % de decrecimiento, y entre los 40 y 50, con un 8 %. La causa de ambas disminuciones fue la gran emigración a la capital que hubo en Valdeavero durante aquellos años.

Una emigración que aumentó en las siguientes décadas, como veremos más adelante.

Consultemos ahora el tomo 16 del “Diccionario Geográfico de España”, de 1962, en el que Valdeavero aparece señalado como municipio y villa de la provincia de Madrid, dentro del partido judicial de Alcalá de Henares, situado a 42 km de la capital de provincia y a 17 km de la cabeza del partido.

Su población de hecho, conforme a los datos de esta obra, era de 595 habitantes, cifra correspondiente al censo de 1950. Tenía 160 viviendas y 66 edificios destinados a otros usos en el núcleo urbano, y dos viviendas y dos edificaciones de otros usos en diseminado67.

Las tierras de regadío sumaban 10 ha regadas con pozos, de las que se obtenían alfalfa, patatas y cereales. En las de secano, la producción era de trigo, cebada, avena y garbanzos. Contaba con 3 ha de viñedos y 90 de olivar. En el terreno, había también álamos.

La ganadería sumaba 45 cabezas de vacuno, 2.107 de lanar, 105 de cabrío, 154 de cerda, 16 de caballar, 168 de mular, 20 de asnal y 2.786 gallinas. Además, había caza menor en el municipio.

El sector industrial se limitaba a dos herrerías y una tahona.

En cuanto a comunicaciones, por la población pasaba la carretera que une Alcalá de Henares con Torrejón del Rey (Guadalajara); había coches de línea que la comunicaban con Madrid y a 7 km se encontraba la estación de ferrocarril más cercana, la de Azuqueca. También disponía de servicio de cartería y central telefónica.

Desde 1940, se habían construido en la villa un grupo escolar, cuatro fuentes, un abrevadero y un centro parroquial, además de haberse instalado el teléfono. Entonces, Valdeavero contaba con médico, veterinario, farmacéutico y párroco.

Consultando la “Crónica y Guía de la Provincia de Madrid”, confeccionada por Federico Carlos Sainz de Robles en 1966, Valdeavero es un municipio madrileño, del partido judicial de Alcalá de Henares, que, con una población de 600 vecinos, dista 17 km de la cabeza del partido judicial y 50 de la capital de provincia. Tiene la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, la cual, según este autor, no tiene interés.

En 1970, según el “Inventario Artístico de la Provincia de Madrid”, editado por la Dirección General de Bellas Artes, Valdeavero tenía 598 habitantes, cultivaba cereales y poseía ganado lanar. En este libro, sólo se mencionan dos construcciones del pueblo: la Iglesia Parroquial de la Asunción y el Palacio del Marqués de Valdeavero.

Este nombre aplicado al palacio es la primera vez que lo encontramos y creemos que podría tratarse de un error ya que, consultada la página de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, no existe dicho marquesado.

Durante la segunda mitad del siglo, la localidad fue evolucionando conforme a tantas otras poblaciones madrileñas: se pavimentaron las calles, se construyeron una nueva clínica y vivienda para el médico, nuevos colegios, diversas urbanizaciones —entre ellas, la de La Cardosa—, un nuevo cementerio al Sur del pueblo y un centro cultural.

De estas décadas, tenemos las siguientes cifras demográficas: en 1960, había 515 habitantes de hecho, 532 de derecho y 152 hogares; en 1970, 532, 507 y 141, respectivamente; en 1981, 472, 444 y 132, en igual orden; en 1991, 508, 507 y 151; y en 2000, 597 habitantes de derecho (no se mencionan las cifras de habitantes de hecho ni la de hogares).

Evidentemente, las cifras de las décadas de los años 50 a 80 revelan la masiva emigración del campo a la ciudad. A partir de esta última década y durante las primeras del siglo XXI, se aprecia un crecimiento poblacional motivado, en parte, por la construcción de segundas residencias.

Siglo XXI

Durante las primeras décadas de este siglo, la población ha ido creciendo muy rápidamente. Así, en 2001, hay 702 habitantes de derecho y 252 hogares; en 2011, 1362 y 555, respectivamente; y en 2021, 1670 y 615, en igual orden. Finalmente, la cifra más moderna de la que disponemos es la del censo de 2024, en la que el municipio tiene 1.823 personas.

Veamos ahora algunos datos económicos de la población, consultando para ello los ofrecidos por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Aquí, tenemos que Valdeavero tuvo en 2022 un Producto Interior Bruto per cápita de 16,663 €, inferior al zonal, de 25.390 €, y al de la Comunidad de Madrid, de 39.584 €.

Éste se reparte entre los servicios de distribución y hostelería, con un 23,35 %; los de construcción, con un 22,70 %; los de minería, industria y energía, con un 14,63 %; los servicios a empresas y financieros, con un 20,39 %; los de agricultura y ganadería, con un 1,43 %; y otros servicios, con un 17,50 %.

Y atendiendo al Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita de 2022, éste es de 15.043 €, inferior al zonal, de 17.732 €, y al de la Comunidad de Madrid, de 21.775 €.

Tras este resumen histórico, pasemos ya a ver los principales monumentos y lugares de interés de la población.

Monumentos y puntos de interés

2. Ayuntamiento

3. Capilla de Nuestra Señora del Carmen

4. Casa-palacio de La Cardosa

5. Crucero de piedra

6. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad

7. Ermita de San Juan Bautista

8. Frontón (antiguo)

9. Fuente-abrevadero

10. Fuente de los Dos Caños

11. Fuente Vieja

12. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

13. Lavadero (antiguo)

14. Palacio de Campoflorido

15. Palomar del palacio de Campoflorido

16. Pinoche de la Cigüeña

17. Puente del siglo XVIII

18. Viviendas rurales

19. Viviendas urbanas

20. Viviendas urbano-rurales

(La numeración no indica su posición en la página)

Comencemos nuestro recorrido en los cuatro templos que en ella se levantan: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, las ermitas de la Soledad y de San Juan Bautista, y la Capilla de Nuestra Señora del Carmen.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio de planta rectangular y una sola nave, sin crucero68, con torre centrada a los pies y tejado a dos aguas69 sobre la nave y a cuatro en el presbiterio70 y las dos capillas de su lateral Norte. Sobre la torre, se levanta un chapitel71 a cuatro aguas.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio de planta rectangular y una sola nave, sin crucero68, con torre centrada a los pies y tejado a dos aguas69 sobre la nave y a cuatro en el presbiterio70 y las dos capillas de su lateral Norte. Sobre la torre, se levanta un chapitel71 a cuatro aguas.

Situada al Sudeste de la población, junto al Palacio de Campoflorido, tiene orientación canónica, es decir, Oeste-Este, con la cabecera en este último punto, coincidiendo así con la salida del sol. Desde la perspectiva cristiana, esta disposición puede interpretarse como un símbolo de Jesucristo como la Luz que ilumina al mundo (Juan 8:12).

Exterior del templo.

A pesar de su planta rectangular, el templo puede dar la impresión, por los distintos volúmenes añadidos a lo largo de su historia, de ser una iglesia de planta de cruz latina72. Por el lateral Norte —el del Evangelio73—, se levantan las capillas del Rosario y de la Concepción, mientras que por el Sur —el de la Epístola—, se sitúa la sacristía, que cuenta con un paso elevado que la une al Palacio de Campoflorido.

En el exterior, tras sucesivas restauraciones y reformas, se aprecian distintos materiales constructivos, predominando el ladrillo visto, como en el hastial74, la torre, las capillas, la cabecera de la nave y las cornisas75. En el lateral Sur y en la parte superior de ambos laterales y de la cabecera, se combina el ladrillo visto con la mampostería88, formando cajones90 de aparejo toledano93.

Recorramos más detenidamente las distintas fachadas del templo.

Comenzando por la occidental, donde se encuentran los pies de la iglesia, hallamos la portada principal y la torre campanario. Esta portada está formada por un arco de medio punto94 de ladrillo visto, tras el que se halla otro arco idéntico, enfoscado95. El primero descansa sobre el muro y el segundo, sobre impostas97 y pilastras enfoscadas. Por encima de la puerta de madera, se observan ocho escudos repartidos en cuatro niveles. De arriba a abajo, y de izquierda a derecha, aparecen:

- Un crismón102 y una cruz papal.

- Las cruces de las órdenes de Alcántara y de Santiago.

- La cruz de Jerusalén y la de la orden de Montesa.

- Las cruces de las órdenes de Calatrava y de Malta.

En el eje vertical de la portada principal, se aprecia, rehundido en el muro, un tarjetón103 con un arco rebajado104. Sobre él, se sitúa la cornisa del edificio y, más arriba, la torre campanario.

La torre tiene un primer cuerpo flanqueado por aletones106. En él, hay tres recuadros rehundidos, destacando el central por su mayor anchura. En su interior, centrado, se abre un óculo108 enmarcado por un cuarto retablo girado 45° con respecto al principal.

El siguiente cuerpo es el campanario, dotado en cada lado de un vano109 con su correspondiente campana. Cada vano está rematado por un arco de medio punto y flanqueado por pilastras pareadas. Destaca especialmente el vano occidental, que tiene sobre él la esfera de un reloj.

La torre se corona con un chapitel a cuatro aguas, cubierto de pizarra y rematado por un pináculo110 metálico con bola, veleta y cruz de forja.

Valdeavero, Fachada Este de la iglesia con la cabecera del templo, a la izquierda, y los volúmenes de las capillas del Rosario y de la Concepción, a la derecha.

Continuando por la fachada Norte, en ella, destacan las aparentemente abandonadas dependencias del antiguo salón parroquial —única parte del edificio que está enfoscada y revocada117, además de presentar un aspecto de abandono— y las capillas del Rosario y de la Concepción.

Ambas capillas muestran en sus paños una disposición parecida a la del resto de la iglesia (muros de ladrillo sobre zócalos de mampostería en los tramos visibles) y se cubren con tejados a cuatro aguas, de cuyos centros se elevan sendas linternas118, también con cubiertas a cuatro aguas revestidas de zinc. La linterna de la capilla del Rosario queda rematada por una pequeña forma piramidal, una bola sobre ella y una cruz de forja antigua que culmina el conjunto. La de la Concepción, en cambio, cuenta con un pináculo de forma piramidal rematado por una bola de la que se eleva otra cruz, de factura más moderna.

La fachada oriental, o cabecera de la iglesia, presenta un paramento de ladrillo con cajones de mampostería en su parte superior, bajo la cornisa. Estos elementos, a tenor de su estado, es posible que también existieran en su parte inferior. Coronando la capilla mayor de la nave, hay una cubierta a cuatro aguas sobre la que se alza una moderna cruz.

Terminamos este recorrido por el exterior del templo con la fachada Sur, donde el paramento es igualmente de ladrillo. Además del cuerpo adosado de la sacristía, se distinguen tres huecos: dos formados por una portada rematada por un arco escarzano119 y una ventana sobre ella, mientras que el otro, más hacia el Oeste (los pies del templo), sirve de iluminación al baptisterio120.

La sacristía, por su parte, está también construida en ladrillo visto y se comunica con el vecino Palacio de Campoflorido mediante un pasadizo elevado sobre un arco de medio punto.

Interior del templo.

Pasemos a continuación al interior de la iglesia, donde veremos que, en la nave, a ambos lados del cuerpo de la torre, han quedado unas pequeñas dependencias. En la del lado de la Epístola (al Sur), se encuentra la capilla bautismal, con una pila del siglo XVI o anterior, mientras que en la del Evangelio, se sitúa la escalera que conduce al coro alto, ubicado a los pies del templo. Este coro se sustenta sobre dos grandes vigas apoyadas en ménsulas121, todo de madera, y cuenta con una barandilla del mismo material.

La nave en sí sólo presenta como decoración de sus paramentos laterales una cornisa corrida sobre la que se extiende la cubierta, formada por una armadura de par y nudillo122. En el lado del Evangelio (a la izquierda, según se mira hacia el altar mayor), lo primero que se observa es la imagen del Santísimo Cristo del Sudor, del último cuarto del siglo XVII y repintada en el XVIII. Más adelante, tras un arco de medio punto, lindando con el presbiterio, se halla la primera de las dos capillas de las que ya hemos hablado, la capilla del Rosario, cerrada por una reja de forja con la leyenda:

“ESTA CAPILLA ES DE D. FRANco. ANTONIO DE LA PEÑA CAVº DE LA ORDEN DE STIAGº Y DE SVS SVCESORES Aº DE 1675”

Sobre ella, en el tímpano125 del arco, se encuentra el escudo del fundador.

La capilla del Rosario es de planta cuadrada y está cubierta por una cúpula con linterna. Presenta las esquinas achaflanadas127 y las paredes rematadas por una cornisa que recorre todo el conjunto y que se sustenta sobre ménsulas entre dentículos129. Sobre estas esquinas achaflanadas, se elevan las pechinas131 que sostienen una segunda cornisa, de la cual se alza el tambor133 ciego que sujeta la cúpula semiesférica, dividida en ocho gajos, y de cuyo centro surge la linterna.

Frente a la entrada, se encuentra el retablo dorado de estilo barroco134, que cuenta con banco 136, un cuerpo137 de tres calles138 separadas por columnas salomónicas139 y ático140. En la calle central, hay una hornacina con la imagen de la Virgen del Rosario, representada con el Niño y rodeada por un rosario, datada de los siglos XV o XVI. Sobre la hornacina, en el centro del ático, se observa una pintura de Santiago Matamoros, que puede ser una referencia a su pertenencia a la Orden de Santiago.

A la izquierda (hacia la entrada), hay una lápida de piedra que indica cómo don Francisco Antonio de la Peña, caballero de la Orden de Santiago, construyó esta capilla y la adornó con el retablo, la reja, la lámpara, la plata labrada y demás ornamentos para el culto divino. Reservó para sí mismo y sus sucesores la bóveda subterránea y dispuso que, tras su muerte, las rentas de sus haciendas se destinaran a obras pías, dos capellanías de Ánimas con seis misas semanales y la congregación del Rosario. La fecha de su muerte se registra como el 17 de octubre de 1684.

Siguiendo por la nave, ésta se separa del presbiterio mediante un arco triunfal141. Delante de él, en las esquinas formadas con los paramentos del templo, se ubican sendas esculturas de Jesús Nazareno y Cristo atado a la columna, datadas de finales del siglo XVII o principios del XVIII.

Al frente, se encuentra el altar mayor; a la izquierda, la capilla de la Concepción; a la derecha, los accesos a la sacristía y a un pequeño trastero, así como una tribuna con balcón de forja. Desde esta tribuna —a la que se accedía desde la sacristía mediante una escalera y que estaba comunicada con el Palacio de Campoflorido a través del pasadizo elevado construido por el duque de Medinaceli—, la familia asistía a los oficios religiosos.

La cubierta del presbiterio es similar a la de la nave, de par y nudillo, pero a cuatro aguas.

El retablo mayor es de construcción moderna, de tres calles y ático. En el centro, sobre el sagrario, se expone la imagen barroca de la Virgen de la Asunción; en la calle del Evangelio, la de San Antonio de Padua con el Niño, de la segunda mitad del siglo XVII; en la de la Epístola, probablemente, la de San Roque, del finales del XVII o principios del XVIII. Por último, en el ático, se sitúa la imagen de un Crucificado.

En el lateral del Evangelio, fuera del retablo, hay un grupo escultórico de San José con el Niño que, según se indica en la página 398 de la ya mencionada obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este”, tomo XVII, se formó a finales del siglo XVIII a partir de una escultura preexistente del Niño.

Entremos ahora en la Capilla de la Concepción, situada a la izquierda (lateral del Evangelio) del presbiterio y cerrada por una reja de madera con la inscripción:

“ESTA CAPILLA HIZO ESTA BILLA”.

Su construcción fue sufragada por la población para instalar en su interior la cofradía del Santísimo Sacramento y Coronados. Al igual que la capilla del Rosario, tiene planta cuadrada y está cubierta por una cúpula con linterna. Su retablo es dorado, de estilo barroco, compuesto por banco, un único cuerpo de tres calles y ático.

En la hornacina central, situada sobre el sagrario, está la imagen de la titular de la capilla, Nuestra Señora de la Concepción, posiblemente de la segunda mitad del siglo XVII. Las calles laterales están delimitadas por columnas corintias, en cuyo centro se ubican las imágenes de la Virgen del Carmen y de San Isidro. En el ático, en el centro del gran recuadro central, se sitúa el anagrama de la Virgen María. En el exterior del retablo, delante de la imagen de San Isidro, se halla la escultura de María Auxiliadora.

Resumen histórico.

Aunque la ubicación de la iglesia puede parecer un tanto extraña —casi en el exterior del pueblo, si no fuera por el Palacio de Campoflorido, de construcción posterior—, no existen datos que demuestren la existencia de un templo anterior en el centro de la población.

Los documentos escritos más antiguos sobre este templo, relativos a compras de elementos litúrgicos, datan de la primera mitad del siglo XVI, por lo que es posible que ya existiera desde una fecha anterior.

Durante la primera mitad del siglo XVII, se reconstruyó la cubierta de la nave, ante el riesgo de desplome de la anterior, y se levantó la Capilla de la Concepción. En 1640, se terminó un pórtico de seis arcos situado en el lateral Sur del templo. En 1670, se sustituyó la espadaña existente por una torre campanario, que se derrumbó parcial o totalmente en 1690. Entre 1673 y 1675, se construyó la Capilla del Rosario.

Valdeavero, Arco sobre el que se extiende el pasadizo de comunicacion entre el palacio de Campoflorido y la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

En el siglo XVIII, concretamente en 1732, el duque de Medinaceli solicitó permiso al arzobispado para construir el arco de comunicación entre el palacio y la iglesia. En la segunda mitad de ese siglo, se realizaron diferentes obras de reconstrucción y restauración en el edificio, incluidas las de la torre y las cubiertas de la sacristía y la capilla mayor.

Por su parte, en el XIX, en 1859, la torre se desplomó, extendiéndose los trabajos de reconstrucción, que afectaron desde la altura del coro hasta el cuerpo de campanas y el chapitel, hasta 1880. En estas obras, también se elevaron los muros de la Capilla de la Concepción para abrir una ventana.

En la obra “Guía de Madrid y su provincia”, realizada por Andrés Marín Pérez entre 1888 y 1889, la descripción de la iglesia no es muy halagüeña:

“Conserva en regular estado su antigua y sólida iglesia parroquial, titulada de la Asunción, en la que oyen con suma devoción la misa y demás oficios de la religión católica todos los habitantes”.

En el siglo XX, en “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia” (1921), Juan Ortega Rubio ofrece una opinión similar:

“Conserva en regular estado su antigua y sólida iglesia parroquial de la Asunción, cuyo curato es de primer ascenso, [...]”.

Valdeavero, Vista de la cúpulas de las capillas Mayor, Concepción y Rosario, y del chapitel de la torre campanario.

Durante el primer tercio del siglo XX, se restauraron nuevamente la torre —en la que se instaló un nuevo reloj en 1927— y la cubierta de la nave. Durante la Guerra Civil, sufrió daños, como la destrucción del retablo mayor. Afortunadamente, la policía retiró la mayor parte de las imágenes y del tesoro; casi al final del conflicto, el 3 de marzo de 1939, el órgano y las campanas desaparecieron al ser transportados fuera del pueblo en un camión.

Entre 1945 y 1946, se realizaron nuevas obras de restauración en la iglesia. En 1956, se levantó, adosado al muro Norte, el entonces Hogar Cultural Parroquial, modificando el aspecto del templo; actualmente, parece limitado a funciones de trastero.

En 1974, se instalaron tres nuevas campanas de 400, 300 y 250 kg, denominadas, respectivamente, del Santísimo Cristo del Sudor, de Nuestra Señora del Rosario y de la Inmaculada Concepción. Entre los años 2000 y 2002, se llevó a cabo una importante obra en la que se reconstruyó la cornisa de la nave y se instalaron nuevas cubiertas en la nave mayor y el presbiterio, restaurándose también las de las capillas del Rosario y de la Concepción. En la nueva armadura de la nave central, sólo se pudieron reutilizar seis nudillos con decoración labrada de hojas o escamas que parecen proceder de la antigua iglesia de Camarma de Suso o del Caño y que se instalaron junto al arco triunfal.

Finalmente, en 2003, el Ayuntamiento renovó el reloj de la torre, y en 2005, instaló un nuevo pararrayos.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra incluida, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Calle Palacio, 2. 28816 Valdeavero.

Frente a la portada principal de la iglesia, se encuentra un Crucero de piedra construido, presumiblemente, en el siglo XIX. Consta de unas gradas con dos escalones sobre las que se sitúa una basa de planta octogonal de la que se eleva un fuste cilíndrico, todo ello de piedra. Finalmente, como motivo principal del conjunto, sobre el fuste, se sitúa una cruz de granito de factura más moderna que el resto del conjunto.

Frente a la portada principal de la iglesia, se encuentra un Crucero de piedra construido, presumiblemente, en el siglo XIX. Consta de unas gradas con dos escalones sobre las que se sitúa una basa de planta octogonal de la que se eleva un fuste cilíndrico, todo ello de piedra. Finalmente, como motivo principal del conjunto, sobre el fuste, se sitúa una cruz de granito de factura más moderna que el resto del conjunto.

El Crucero se encuentra incluido, con protección integral, en el apartado Régimen General del INPHIS (Sistema de Información de Patrimonio Histórico) del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Frente a la portada principal de la iglesia. 28816 Valdeavero.

La Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, construida en el siglo XVII, de planta rectangular y cubierta a dos aguas, se encuentra en el límite, por el Norte, del núcleo de población, junto al antiguo cementerio. Tiene muros de aparejo toledano (hiladas de ladrillo horizontales y verticales con mampostería rellenando los huecos), cuya mampostería está actualmente revocada y encalada142.

La Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, construida en el siglo XVII, de planta rectangular y cubierta a dos aguas, se encuentra en el límite, por el Norte, del núcleo de población, junto al antiguo cementerio. Tiene muros de aparejo toledano (hiladas de ladrillo horizontales y verticales con mampostería rellenando los huecos), cuya mampostería está actualmente revocada y encalada142.

Exteriormente, sólo cuenta con los laterales Sur y Oeste fuera del cementerio.

En el lateral Sur, destaca el eje vertical, formado por la portada, un óculo de iluminación y la espadaña. La portada está rematada por un arco rebajado de ladrillo; el óculo tiene una reja con una cruz en su centro; y la espadaña se eleva sobre el hastial de la ermita en un cuerpo escalonado, rematado por un frontón triangular y dotado de un único hueco con arco de medio punto para la campana. Coronando este eje vertical, hay una cruz de forja.

El lateral Oeste cuenta con una ventana enrejada con arco de medio punto de ladrillo.

Conforme a la página 407 (405 del PDF) del tomo XVII de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este”, la mención más antigua que hay de esta ermita se encuentra en los Libros de Fábrica143 del siglo XVII. Entendemos que se refiere a los libros de la parroquia de la Asunción. Dado que en 1579, en las Relaciones Topográficas de Felipe II, se mencionan las ermitas de la Concepción y de Nuestra Señora del Rosario, y que en el siglo siguiente se construyen dos capillas en la iglesia con las mismas advocaciones marianas144, es posible, como se cita en la misma página de dicha obra, que el edificio de la actual ermita de la Soledad sea el de una de aquellas ermitas.

Veamos ahora algunas de las obras en las que la ermita aparece citada.

En 1784, en las Descripciones del Cardenal Lorenzana, se puede leer que “[...] como a un tiro devala dela Poblacion al norte hai una Hermita enque se venera con mucha debocion de estos naturales a Nra. Señora de la Soledad”.

Al igual que en el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, de 1849, y en la “Guía de Madrid y su provincia”, realizada entre 1888 y 1889, con el texto “Existe además una ermita llamada de la Soledad, en la que se celebra con gran veneración la festividad de su titular”./p>

Nuevamente, a principios del siglo XX, en la “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia”, de 1921, se lee “[...] como también la ermita de la Soledad, en las cercanías de la población”. Y en 1958, en la “Guía de la Provincia de Madrid”, 2.ª edición, su autor manifiesta que la ermita no tiene interés.

La Ermita de la Soledad se encuentra incluida, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: En la esquina del Paseo de la Ermita con la Travesía de la Soledad. 28816 Valdeavero.

En el interior del cementerio, al Sur del mismo, junto a la entrada, se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, de estilo neogótico145, planta rectangular y tejado a dos aguas.

En el interior del cementerio, al Sur del mismo, junto a la entrada, se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, de estilo neogótico145, planta rectangular y tejado a dos aguas.

La entrada está rematada por un arco ojival148, sobre el cual hay tres placas de mármol superpuestas. En la inferior, se lee “CAPILLA / DE / NTRA. SRA. DEL / CARMEN”; en la segunda, “PROPIEDAD DE / JULIANA GODIN OROZCO / FUNDADA EN 1921”; y en la tercera, vemos un bajorrelieve149 con la Virgen del Carmen sentada y con el Niño Jesús sobre su rodilla izquierda.

En los laterales Norte y Sur, dispone de sendas ventanas ojivales, y en su interior, además de varias lápidas sepulcrales —entendemos que de familiares de la fundadora—, hay un altar neogótico con la imagen de la Virgen del Carmen, en este caso de pie, sosteniendo sobre su brazo izquierdo al Niño Jesús.

La Capilla de Nuestra Señora del Carmen, al igual que el antiguo cementerio, se encuentra incluida, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: En el interior del antiguo cementerio, sito en la Travesía de la Soledad. 28816 Valdeavero.

La Ermita de San Juan Bautista, de planta rectangular y tejado a dos aguas, se levanta en la urbanización de La Cardosa.

La Ermita de San Juan Bautista, de planta rectangular y tejado a dos aguas, se levanta en la urbanización de La Cardosa.

Exteriormente, destaca la fachada Sur, donde se encuentran varios vanos, entre ellos, el de la portada. Tanto ésta como las dos ventanas que la enmarcan están rematadas por arcos rebajados. Sobre el eje de la portada, hay un óculo de iluminación y una espadaña de forja con una única campana y rematada por una cruz. Entre el óculo y la portada, se observan unas líneas de texto realizadas en forja en las que se lee: “ERMITA / DE / SAN JUAN BAUTISTA / AÑO 1991”.

Rodeando el terreno situado frente a ella, hay una cerca con zócalo de mampostería y remate de forja.

Localización: En la urbanización de La Cardosa. 28816 Valdeavero.

Veamos ahora otro destacado edificio, junto a la iglesia, del casco urbano de Valdeavero. El Palacio de Campoflorido, construido alrededor del año 1713, está formado por cuatro crujías 150 levantadas alrededor de un patio cuadrado. Cuenta con dos torres en las esquinas de su fachada principal —la Oeste— y diversas dependencias auxiliares. Las crujías tienen cubiertas a dos aguas y las torres, a cuatro.

Veamos ahora otro destacado edificio, junto a la iglesia, del casco urbano de Valdeavero. El Palacio de Campoflorido, construido alrededor del año 1713, está formado por cuatro crujías 150 levantadas alrededor de un patio cuadrado. Cuenta con dos torres en las esquinas de su fachada principal —la Oeste— y diversas dependencias auxiliares. Las crujías tienen cubiertas a dos aguas y las torres, a cuatro.

La fachada principal tiene una sola altura, a diferencia de las dos con que cuentan las torres en este lateral y de la tercera que suma la torre Sur en este último lado. El antiguo palacio dispone aquí de tres entradas: la principal, y quizás la única que tenía en origen, desplazada hacia el Norte por la posición, igualmente descentrada, del patio interior; y otras dos más, abiertas tras dividirse el palacio en dos viviendas independientes. La portada principal está formada por un dintel151 sobre jambas de sillería caliza. En ella, destaca el gran escudo señorial —de once cuarteles153, cimera154 emplumada y estilo tardobarroco— situado en el centro del dintel, bajo un arco de medio punto que da continuidad a la cornisa.

Tras esta entrada, hay un zaguán entre columnas toscanas156 de piedra caliza que da paso al patio alrededor del cual se levanta el palacio. Este patio, debido a la desigualdad de las crujías —las del Oeste y el Sur son más anchas que las del Norte y el Este—, queda descentrado, lo que ocasiona, como ya se indicó antes, la posición de la portada principal.

Continuando con la fachada principal, en el paramento a su izquierda (Norte), antes de llegar a la torre, hay una ventana enrejada y una puerta a la que se accede por una pequeña escalera. En el de la derecha (Sur), hay otras ventanas enrejadas, con la puerta de entrada, igualmente elevada sobre escalones, situada entre ellas.

Finalmente, decir de este lateral que por el Norte se prolonga mediante un paso elevado que une el palacio con la iglesia. Este pasadizo, dotado de un balcón que da a la plaza de Palacio —la situada delante de su fachada principal—, se sustenta sobre un arco y se construyó alrededor del año 1732, cuando era una posesión del duque de Medinaceli. Por él, el aristócrata y su familia podían asistir a misa desde la tribuna existente en lo alto del lateral Sur del presbiterio de la Iglesia de la Asunción.

Así, tenemos la plaza de Palacio delimitada al Este por la fachada principal del edificio; al Norte, por el pasadizo elevado que une el palacio con la iglesia y por el propio templo; al Oeste, por una tapia y una puerta metálica que cierra el espacio entre la iglesia y un grupo de modernas casas allí construidas; y al Sur, por una barandilla —construida sobre el muro de contención del terreno que aquí se levanta— de la que sólo quedan los pilares de ladrillo.

La fachada Sur del palacio aún conserva visibles los muros de aparejo toledano que lo forman, aunque con la mampostería enfoscada. En cambio, la torre de este lateral es toda ella de ladrillo. A lo largo de este muro, se observan dos alturas —tres en la torre—, correspondiendo la inferior a un semisótano. De este modo, en esta fachada, vemos siete ejes de vanos, formados cinco de ellos por ventanas enrejadas en la planta inferior y balcones con rejas en la superior. El sexto, situado en el centro, sólo cuenta con el hueco de la planta superior, siendo éste una puerta que se abre a la escalera que baja hasta el jardín que existía en este lugar. Finalmente, el séptimo, correspondiente al de la torre, es igual que los cinco primeros, aunque con una tercera altura en la que se abre un segundo balcón.

Valdeavero, Arco sobre el que se extiende el pasadizo que comunica el palacio con la sacristía de la iglesia, así como con las dependencias agropecuarias que ocultan el lateral norte del palacio.

La fachada Norte, en la que destaca el gran arco que sustenta el pasadizo de unión entre el palacio y la iglesia, no es visible exteriormente, al levantarse aquí una gran nave que contiene diversas dependencias de origen agropecuario. Entre la nave y la crujía Norte del palacio, hay un pequeño callejón de uso privado. Al Norte del palacio, también había un gran palomar de dos patios, uno de los mayores de la Comunidad de Madrid, que formaba un conjunto con el palacio hasta la construcción de un grupo de viviendas entre ambos.

Terminamos en la fachada Este, también parcialmente oculta por otras dependencias, como los establos, graneros o corrales que aquí se construyeron.

Volviendo al muro de contención de la meseta que constituye la plaza de Palacio, éste forma el límite Norte de una gran huerta que fue parte del Palacio de Campoflorido y que se extendía más allá del arroyo de la Marcuera. Entre las instalaciones que aquí había, destacaban un molino aceitero y un pozo de nieve, ya desaparecidos, y un curioso “Pinoche” que formaba parte del sistema de abastecimiento de agua del palacio.

Del palomar y del “Pinoche” se habla en los siguientes artículos.

Resumen histórico.

El palacio se construyó a partir del año 1713, tras la compra, en ese año, del señorío jurisdiccional que comprendía Valdeavero. Antes de continuar, hay que señalar que este aristócrata era un comerciante que obtuvo el marquesado en 1707 por el apoyo prestado al rey Felipe V durante la Guerra de Sucesión de España (1701-1713). A lo largo de este reinado, ocupó los cargos de tesorero real y presidente del Consejo de Hacienda, siendo además responsable del censo de población que lleva su nombre.

El marqués de Campoflorido, con la construcción de este palacio y la explotación del terreno limítrofe, levantó aquí tanto una residencia de recreo cercana a la corte como una rentable explotación agropecuaria dotada de molinos, tanto de aceite como harinero, de un pozo de nieve y de una huerta con árboles frutales.

Muerto el marqués en 1726, en 1731, el señorío se vende al duque de Medinaceli, quien en 1732 construye el pasadizo de comunicación entre el palacio y la iglesia.

En 1752, conforme al Catastro de Ensenada, la antes rentable propiedad del marqués de Campoflorido parece no atravesar una buena época, al tener el pozo de nieve sin uso por estar hundiéndose.

En 1776, los duques de Medinaceli venden la propiedad al rico “perulero” (indiano que vuelve del Perú) Martín de Martiarena Zamarquilena. Al parecer —como puede leerse en la página 415 del tomo XVII de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este”—, las armas del escudo nobiliario que hay sobre la portada principal no son ni del marqués de Campoflorido ni del duque de Medinaceli, sino del matrimonio Martiarena y Lecaroz, ambos naturales del valle navarro del Baztán.

En 1861, tras la compra de esta propiedad por parte de Antonio de Hampanera y Enríquez, un terrateniente de Guadalajara, sus herederos la venden en 1909, dividiéndola para ello en nueve lotes y separando el palacio en dos viviendas independientes.

A principios del siglo XXI, se abrió una vía de comunicación para dar acceso a un nuevo grupo de viviendas levantadas entre el palacio y el palomar, lo que produjo la separación de ambos espacios, la destrucción de parte del palomar, la desaparición del cocedero subterráneo con sus tinajas que allí había y la reducción de la superficie del corral trasero del palacio.

El Palacio de Campoflorido se encuentra incluido, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020). Además, el escudo heráldico de la portada principal también lo está, con la misma protección, entre los Bienes de Interés Cultural.

Localización: Calle Palacio, 3. 28816 Valdeavero.

El Palomar del palacio de Campoflorido, uno de los mayores de la Comunidad de Madrid, se construyó, previsiblemente, a la par que el palacio, en 1713. Entre los motivos de su construcción, estaban tanto su explotación comercial como la utilización de sus palomas en la caza con halcones, algo propio de las fincas de recreo. De hecho, en el Catastro de Ensenada, en la pregunta 25 sobre los gastos a satisfacer por la villa, se recoge un gasto de 41 reales y 20 maravedís por remitir las palomas para los halcones de Su Majestad.

El Palomar del palacio de Campoflorido, uno de los mayores de la Comunidad de Madrid, se construyó, previsiblemente, a la par que el palacio, en 1713. Entre los motivos de su construcción, estaban tanto su explotación comercial como la utilización de sus palomas en la caza con halcones, algo propio de las fincas de recreo. De hecho, en el Catastro de Ensenada, en la pregunta 25 sobre los gastos a satisfacer por la villa, se recoge un gasto de 41 reales y 20 maravedís por remitir las palomas para los halcones de Su Majestad.

Este palomar está formado por dos patios cuadrados rodeados con muros de ladrillo y tapial157. Cada uno de ellos está circundado perimetralmente por dos galerías de nidos. En la construcción oriental, los nidales están formados por cilindros de cerámica incrustados en los muros de tapial, mientras que en la occidental, son huecos con forma de hornacina en arco.

El muro exterior, que rodea ambas estructuras, está realizado a base de cadenas158 y verdugadas de ladrillo, con la particularidad de que los cajones de tapial se han reforzado con ladrillos embutidos de canto. En él, sólo se abrían los accesos a los dos patios, estando éstos formados por dinteles de madera sobre jambas de ladrillo. Sobre los sucesivos muros, se extienden cubiertas de ladrillo con estructura de madera a cuatro aguas. Éstas tienen la inclinación hacia el interior de los patios para así verter el agua de lluvia hacia ellos.

Se cree que, inicialmente, el palomar estaba formado por un solo patio central que después se amplió con un segundo, duplicando así su superficie; de ahí los diferentes tipos de nidales y las distintas formas constructivas de ambas estructuras.

Se cree que, inicialmente, el palomar estaba formado por un solo patio central que después se amplió con un segundo, duplicando así su superficie; de ahí los diferentes tipos de nidales y las distintas formas constructivas de ambas estructuras.

El Palomar del Palacio de Campoflorido se encuentra incluido, con protección estructural, entre los Bienes de Interés Patrimonial del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Calle del Pozo de la Nieve. 28816 Valdeavero.

El Pinoche, o Pinoche de la Cigüeña, es una antigua construcción que formaba parte de la red hidráulica que abastecía de agua al Palacio de Campoflorido.

El Pinoche, o Pinoche de la Cigüeña, es una antigua construcción que formaba parte de la red hidráulica que abastecía de agua al Palacio de Campoflorido.

Esta red iba desde una torreta, o pinoche, con cuerpo prismático y remate piramidal situada junto a la Fuente de los Dos Caños, hasta el Pinoche de la Cigüeña, y desde éste, cruzando el arroyo de la Morcuera, hasta la fachada Sur del Palacio de Campoflorido.

El Pinoche de la Cigüeña está situado junto al arroyo de la Morcuera, en su margen Sur, y está formado por un muro escalonado unido a una torre hueca de ladrillo. De esta torre, partía probablemente una tubería que transportaba el agua hasta el palacio. Tras ser abandonado, las cigüeñas anidaron en la torre, lo que originó tanto su actual nombre como su incorporación al escudo de la Villa de Valdeavero.

En cuanto a su datación, hay diferentes opiniones: pudo haberse construido a la par que el palacio, en 1713, o entre los años 1776 y 1784, siendo ya propietario del palacio Martín de Martiarena.

Tampoco existe una única opinión sobre su funcionamiento. Desde el pinoche de la Fuente de los Dos Caños, el agua era transportada hasta el Pinoche de la Cigüeña por tuberías subterráneas y vasos comunicantes, pero desde este punto hasta el palacio, no se sabe si se empleaba el sistema de doble sifón o el mecanismo denominado “ariete hidráulico”, inventado por el científico francés Joseph Michel Montgolfier en 1796.

En el año 2010, se llevaron a cabo obras de rehabilitación del Pinoche.

El Pinoche de la Cigüeña se encuentra incluido, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.62996, -3.33021). 28816 Valdeavero.

Continuando con la red hidráulica del Pinoche de la Cigüeña, vemos ahora la Fuente de los Dos Caños, o Fuente-manantial, situada al Sur de aquél. Alimentada por un manantial natural, junto a ella, como podemos ver en la fotografía adjunta del artículo, se encuentran los restos de la torreta o pinoche que alimentaba al Pinoche de la Cigüeña.

Continuando con la red hidráulica del Pinoche de la Cigüeña, vemos ahora la Fuente de los Dos Caños, o Fuente-manantial, situada al Sur de aquél. Alimentada por un manantial natural, junto a ella, como podemos ver en la fotografía adjunta del artículo, se encuentran los restos de la torreta o pinoche que alimentaba al Pinoche de la Cigüeña.

La fuente vierte su agua a un estanque rectangular ubicado junto a ella y en cuyos alrededores crece diversa vegetación.

Tanto la fuente como el estanque se han rehabilitado hace pocos años, recuperando así una zona de interés histórico para el pueblo.

La Fuente-manantial se encuentra incluida, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.62917, -3.3288). 28816 Valdeavero.

Nos desplazamos ahora hasta el Puente del siglo XVIII situado sobre el arroyo de la Morcuera. Construido con ladrillo macizo y argamasa de arena y cal, es un pequeño puente de tres arcos escarzanos que, se cree, se construyó en la misma época que el conjunto palaciego de Campoflorido.

Nos desplazamos ahora hasta el Puente del siglo XVIII situado sobre el arroyo de la Morcuera. Construido con ladrillo macizo y argamasa de arena y cal, es un pequeño puente de tres arcos escarzanos que, se cree, se construyó en la misma época que el conjunto palaciego de Campoflorido.

Como podemos observar en la foto que acompaña al presente artículo, tomada en octubre de 2025, el puente necesita una restauración que evite mayores daños.

El puente del siglo XVIII se halla incluido, con protección integral, tanto entre los Bienes de Interés Patrimonial como entre los Yacimientos Arqueológicos del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.63041, -3.32914). 28816 Valdeavero.

El Ayuntamiento de Valdeavero es un edificio de dos alturas, planta rectangular y cubierta de teja a varias aguas. Los muros son de ladrillo, enfoscados y revocados, con el zócalo recubierto de piedra, mientras que la armadura de la cubierta es de madera. Exteriormente, destaca el ladrillo visto en las esquinas, impostas, cornisas y recercados de los huecos.

El Ayuntamiento de Valdeavero es un edificio de dos alturas, planta rectangular y cubierta de teja a varias aguas. Los muros son de ladrillo, enfoscados y revocados, con el zócalo recubierto de piedra, mientras que la armadura de la cubierta es de madera. Exteriormente, destaca el ladrillo visto en las esquinas, impostas, cornisas y recercados de los huecos.

La fachada principal, que preside la plaza de la Constitución, está compuesta, visualmente, por tres volúmenes: dos ligeramente adelantados en los laterales y uno central, en el que destacan el porche con tres arcos de medio punto en la planta inferior y la gran balconada —el palco— en la planta superior. Cuenta con cinco ejes de vanos, uno en cada lateral y tres en el cuerpo central.

La ejecución de la obra, conforme al proyecto del arquitecto Daniel Zavala, fue bastante breve ya que el proyecto se fechó en abril de 1950, el edificio se inauguró el 10 de diciembre de ese mismo año y las obras se dieron por finalizadas el 10 de enero de 1951.

Esta nueva casa consistorial se levantó sobre un solar de 431,90 m2, de los cuales, en el momento de la construcción, 201 m2 correspondían al edificio y el resto, a un patio de luces y a posibles ampliaciones posteriores.

Localización: Plaza de la Constitución, 1. 28816 Valdeavero.

En la misma plaza de la Constitución, en el lateral situado frente al Ayuntamiento, se encuentra un frontón para el juego de pelota, un tipo de construcción que ya aparecía en dos de los planos que, en 1870, el Instituto Topográfico realizó de Valdeavero.

En la misma plaza de la Constitución, en el lateral situado frente al Ayuntamiento, se encuentra un frontón para el juego de pelota, un tipo de construcción que ya aparecía en dos de los planos que, en 1870, el Instituto Topográfico realizó de Valdeavero.

En una placa situada en su lateral Oeste, leemos:

JUEGO DE PELOTA

AÑO DE 1917

Edificado por derrumbe del anterior en 1915

Construido con cal, canto, ladrillo y cemento por el maestro albañil del pueblo

D. Dionisio González Esteban, su hijo D. Tomás González Trillo y peones a sus órdenes.

Su coste fue de 1268,80 pesetas de las que 333 se obtuvieron de aportaciones

populares y el resto fue costeado por el Ayuntamiento, siendo alcalde

D. Emilio Sanz y Secretario D. Hilario Sanz.

Se inauguró el 20 de mayo de 1917 por jugadores de Valdaevero, Carmarma y

Daganzo, reinando la mayor cordialidad en alegría entre ellos y en todo el pueblo.

Dedicado con cariño a su memoria.

Actualmente, y desde hace no demasiados años, el frontón ha sido restaurado y modificado al añadirse un porche y bancos en su parte trasera.

El frontón se encuentra incluido, con protección integral, en el apartado Régimen General del INPHIS (Sistema de Información de Patrimonio Histórico) del “Catálogo de bienes y espacios protegidos de Valdeavero” (avance, noviembre de 2020).

Localización: Plaza de la Constitución. 28816 Valdeavero.

En la calle del Silo, se encuentra, dándole nombre, un almacén agrícola o silo construido en el siglo XX, quizá hacia 1930. Es un edificio de planta rectangular, una sola planta, muros revocados y tejado a dos aguas.