Pueblos de Madrid

El Berrueco

Miércoles, 16 de junio de 2021

Introducción

Contenidos

- Introducción

- Resumen histórico

- Monumentos y puntos de interés

- Museo del Agua

- Museo de la Cantería

- Despoblados en El Berrueco

- Mapa de los Monumentos y puntos de interés

Al nornordeste de Madrid, a unos 72 km de la capital de España y formando parte del partido judicial de Torrelaguna, se encuentra el municipio madrileño de El Berrueco, una localidad de 777 habitantes, según el Padrón Municipal del 1 de enero de 2020, y 28,80 km2 de extensión. Limita, al Norte, con Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas y Cervera de Buitrago; al Este, con Patones y Torremocha de Jarama; al Sur, con Torrelaguna; y al Oeste, con La Cabrera. En cuanto al origen de su topónimo1, como vemos en el libro “Madrid y su Comunidad. Territorio, historia, economía, sociedad”, del historiador Fernando Jiménez de Gregorio, con la palabra berrueco se hace referencia al tipo de formaciones graníticas propias de este municipio. De hecho, si miramos en el Diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de berrueco es la de “Peñasco granítico aislado”.

El municipio de El Berrueco, cuyo núcleo urbano está situado a una altitud de 925 metros, presenta una superficie muy accidentada, con una altura máxima de 1.177 metros en Las Cabreras y una mínima de 865 metros en la cota del pantano de El Atazar. Al Nornordeste de su término, se halla parte del citado pantano, en la cuenca baja del río Lozoya, y en él, vierte sus aguas un gran número de pequeños arroyos. De entre éstos, destacan los arroyos Jóbalo y de la Dehesilla. El primero se encuentra al Norte, delimitando en parte la frontera entre El Berrueco y Puentes Viejas, mientras que el segundo desemboca en el extremo Sur del pantano. También tenemos en este municipio el Canal de El Villar, que lo cruza de Norte a Sur, a la altura de la orilla Oeste del pantano.

En cuanto a vías de comunicación, por su núcleo urbano pasan las carreteras M-127, que enlaza la A-1, en La Cabrera, con la M-137, en Prádena del Rincón; y la M-131, que une la N-320, en Torrelaguna, con la A-1, en Lozoyuela. Además, por el Sur del municipio pasa la carretera M-133, que une la M-131, en El Berrueco, con El Atazar. Por su término, marcando parte del límite entre La Cabrera y El Berrueco, pasa la –en otros tiempos importante– vía pecuaria de la Cañada Real Segoviana, uniendo por el Sur, conforme al plano de Nomecalles, la Cañada Real de Extremadura con, por el Norte, la Cañada Real de Castillejo o Mazacorta.

La agricultura en El Berrueco es escasa y está prácticamente volcada en atender las necesidades de la cabaña ganadera del pueblo, para la cual dispone de una gran superficie de tierras, entre las que destaca una dehesa2 boyal3 situada junto al núcleo urbano, al Sur y al Este de él. En cuanto a la vegetación, como podemos leer en la página 61 del Tomo III de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona Norte)”, en parajes más alejados, son los matorrales de enebro los predominantes, contando también El Berrueco con una caza abundante de conejos y perdices. Además, en este lugar, de terreno rocoso y pedregoso, hay varias canteras y una mina de plomo argentífero4 no explotada.

Siglo XI

Conforme a todas las fuentes consultadas, parece que los orígenes de El Berrueco se encuentran en el siglo XI, tras la reconquista castellana de Toledo, la antigua capital visigoda y capital del reino taifa5 de Toledo. El Berrueco emerge así como una aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de Uceda, villa esta última a la que estuvo subordinada hasta finales del siglo XVI.

Antes de continuar, creemos conveniente señalar que este reino taifa comprendía gran parte del territorio de lo que había sido la Marca Media, lugar situado entre el Sistema Central y el Valle del Tajo, con capital en Toledo y que, desde mediados del siglo VIII, constituía, junto con la Marca Inferior –con capital en Mérida, primero, y Badajoz, después– y la Marca Superior –con capital en Zaragoza– la línea fronteriza de al-Ándalus. Por ello, la caída de Toledo trajo consigo la caída de toda la Marca Media y es a partir de entonces cuando se considera que se produce la fundación de El Berrueco. No obstante, en este término municipal, se encuentran varios restos arqueológicos de una mayor antigüedad, como los de la Ermita de Santa María de Valcamino, de origen visigodo y datada entre los siglos VI y VIII, situada en el despoblado de Valcamino, una aldea que fue despoblada a finales del XVI o principios del XVII, y los de la Atalaya de El Berrueco, del siglo IX, lugares ambos que veremos más adelante, en esta página, en el apartado Monumentos y puntos de interés.

Siglo XII

En el siglo XII, concretamente en 1119, la reina doña Urraca cede la Comunidad de Vida y Tierra de Uceda, hasta entonces perteneciente a la Corona de Castilla, al noble don Fernando García de Hita, aunque no mucho después volverá a ser un lugar de realengo6.

Siglo XIII

En la siguiente centuria, en 1222, el rey de Castilla y de León Fernando III “el Santo” intercambia con su hijo Sancho de Castilla, arzobispo de Toledo, la Comunidad de Vida y Tierra de Uceda por la plaza de Baza, pasando desde entonces esta Comunidad a ser parte del Arzobispado de Toledo.

Siglo XIV

A principios del siglo XIV, surgen problemas de límites geográficos entre las Comunidades de Vida y Tierra de Uceda y de Buitrago por la frontera entre El Berrueco y La Cabrera, localidad esta última dependiente de Buitrago. El conflicto se acaba con el establecimiento de una zona común entre ambas llamada Las Conveniencias que, lejos de terminar con las desavenencias, sólo hizo prolongarlas hasta el siglo XX, en particular, hasta 1928, cuando se fijan los límites de jurisdicción entre sendas localidades, resultando perjudicado el municipio de Sieteiglesias, integrado hoy en el de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Siglo XVI

En el siglo XVI, conforme al Censo de Pecheros8 de Carlos I, de 1528, El Berrueco tiene una población de 29 vecinos pecheros y forma parte de la Mesa Arzobispal10 de Toledo. En el último cuarto de esta centuria, tras el Breve11 del Papa Gregorio XIII, de 1574, y la Real Cédula de Felipe II, de 1575, Uceda y su tierra volvían a manos del rey de España, aunque por poco tiempo ya que el objeto era su venta para la obtención de fondos para la Corona, acuciada por los ingentes gastos que los diferentes conflictos bélicos en Europa y el Mediterráneo estaban ocasionando. Por el Breve antes mencionado, Gregorio XIII concedía a Felipe II permiso para la venta de las aldeas y villas pertenecientes a la Iglesia en España por un valor no superior a los 40.000 ducados12.

El comprador del territorio de Uceda fue el caballero don Diego Vázquez de Mexías de Avila, nombrado por Felipe II como Conde de Uceda –título posteriormente elevado a duque, por lo que en nuestras lecturas podemos hallarlo de ambas formas–. Una compra ésta que no fue aceptada por los vecinos, que consiguieron poco después –el 10 de diciembre de 1592–, como podemos leer en la página 62 del Tomo III de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona Norte)”, que El Berrueco se separara de este señorío y fuera nombrada Villa por Felipe II. Obtiene así jurisdicción independiente de la de Uceda y el privilegio para sus vecinos de poder nombrar, para todo el municipio, alcaldes con jurisdicción civil y criminal, así como alguaciles, procuradores, regidores y demás cargos del Concejo.

Sin embargo, esta separación no es aceptada por Uceda, que sigue demandando el pago de numerosos impuestos hasta que, en 1593, la Real Chancillería13 de Valladolid falla a favor de El Berrueco en cuanto al pago forero14, los repartimientos y las contribuciones comunales, al tener dicho privilegio concedido desde el año 1463 por el Arzobispado de Toledo. Es en agosto de 1593 cuando El Berrueco hace efectiva su condición de Villa.

En 1591, y conforme al Censo de la Corona de Castilla, El Berrueco tenía una población de 55 vecinos.

Siglo XVII

Comenzamos el siglo XVII, una centuria en la que España padeció empobrecimiento y despoblación como consecuencia de diversas calamidades, entre las que destacan las numerosas guerras sostenidas por el Imperio Español, las exiguas cosechas de algunos años y, por tanto, una parca alimentación, y las varias epidemias de peste habidas en este período, en especial, la acaecida entre los años 1591 y 1614, durante la que algunas poblaciones estuvieron cerca de su desaparición.

En este siglo, la nueva condición de Villa no resultó tan beneficiosa para El Berrueco, como había sido de esperar tras pugnar por su obtención. Y es que las elevadas deudas contraídas –para pagar por su villazgo16, por el amojonamiento del término y por los diversos pleitos derivados de todo ello–, obligaron a una subida de impuestos que ocasionó la emigración de gran parte de sus vecinos. De este modo, si conforme al Censo de la Corona de Castilla (1591) tenía 55 vecinos, conforme al “Libro del Villazgo de El Berrueco” (1613) la población descendió desde los 60 vecinos de 1590 hasta los 24 de 1610. Es preciso señalar aquí cómo los años de esta despoblación coinciden con los de la mayor epidemia de peste.

Ante esta situación –unas elevadas deudas y pocos vecinos con que hacerles frente–, la Villa solicita a la Corona permiso para vender su jurisdicción, señorío y vasallaje, obteniéndolo y siendo nuevamente comprada, en 1613, por la Casa de Uceda. El motivo principal de esta compra parece que fue la buena condición de la tierra de la dehesa boyal.

En 1631, según el Censo de la Sal17, El Berrueco tenía 26 vecinos y 1.190 cabezas de ganado mayor (caballar y vacuno).

Siglo XVIII

A comienzos del siglo XVIII, según el Censo de Campoflorido18, de 1712, El Berrueco, nombrado en esta obra como “El Verrueco”, tenía una población de 13 vecinos y pertenecía a la a la Intendencia19 de Guadalajara.

Para mediados de siglo, como podemos ver en el “Censo de Población de la Corona de Castilla”, de 1752, o como es más conocido, en el Catastro del Marqués de la Ensenada21, El Berrueco –del que los vecinos del pueblo que declararon en el cuestionario del catastro dijeron que se había llamado siempre como “Villa del Berrueco”– tiene entonces 60 vecinos, 56 pecheros y cuatro jornaleros, y pertenece a la Intendencia de Toledo, dentro del Partido de Alcalá. En el pueblo, hay entonces 56 casas y 12 pajares separados de ellas, teniendo como bienes de propios22 varias casas, las cuales eran utilizadas de Ayuntamiento, de vivienda del cura o arrendadas anualmente, como lo eran las empleadas de abacería23, carnicería, fragua, mesón, panadería y taberna. Además, en el municipio hay un fiel de fechos24, un sacristán, un cirujano –el cual presta también sus servicios en Sieteiglesias–, un sastre y un tejedor de lienzos.

En la segunda pregunta de dicho catastro, que trata sobre si es de Realengo o de Señorío, de su pertenencia y de los derechos que percibe y que produce, contestaron que era villa eximida, no quedando del señorío y de los derechos que el Duque de Uceda tenía en ella más que “[...] la Regalía25, de la elección de Justicia y un tributo que esta villa le paga de beinte y dos RR.S en cada un año”. Obviamente, la contestación de esta segunda pregunta está en contradicción con la antes mencionada vuelta a pertenecer a la Casa de Uceda, algo sobre lo que no disponemos datos para poder resolver, al igual que sucede en una de nuestras obras de referencia como es el Tomo III de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona Norte)”, donde, en su página 63, podemos leer: “Hay poca claridad sobre esta nueva etapa en la que El Berrueco se ve nuevamente sometido al Duque, existiendo una contradicción entre las dos fuentes más importantes del siglo XVIII [...]”, refiriéndose, en este caso, al Catastro de Ensenada y a las Descripciones del Cardenal Lorenzana28.

En la cuarta pregunta, sobre los tipos de tierras, los vecinos contestaron que todas son de secano, plantándose en unas trigo y cebada, y descansando un año, mientras que en otras se siembra centeno y son cuatro los años de descanso. Además de estos cultivos, el pueblo produce garbanzos y cuenta con prados y una dehesa de pastos.

En cuanto a la ganadería, en El Berrueco hay entonces 2.000 cabezas de ganado lanar y 1.100 de cabrío, además de, como animales de labor, cinco yeguas, 70 jumentos (asnos) y 114 vacas, así como otros 100 bueyes, vacas y novillos de reemplazo.

En 1768, el Censo del Conde de Aranda29 nos da una población de 339 personas, de las que 180 son varones y 155 hembras.

En 1787, el Censo de Floridablanca nos da unos datos, tomados el 20 de febrero de dicho año, según los cuales El Berrueco pertenece a la Intendencia de Toledo, dentro del Corregimiento31 de Alcalá, y tiene una población de 206 habitantes35, entre los que citamos un teniente cura, un sacristán, un cirujano y 55 vecinos labradores. De éstos, podemos leer que “[...] todos son pobres labradores que no les alcanzan sus labores para el sustento natural y muchos pobres tienen que ir a ganarse el jornal para mantener su casa”. Tiene entonces el pueblo una iglesia parroquial, la de Santo Tomás Apóstol, y 59 casas, incluidas las del cura y las del cirujano.

Siglo XIX

Comienza el siglo XIX, una centuria durante la cual, y entre otras desgracias, el país tuvo que defender la independencia de su territorio frente al invasor napoleónico entre los años 1808 y 1814; perdería la práctica totalidad de su Imperio con la independencia de la América Continental Española, a principios de siglo, y la guerra contra los Estados Unidos, en 1898; sufriría los destrozos de las tres guerras carlistas libradas en la España Peninsular (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876); se sucedió un gran número de pronunciamientos militares y, en ocasiones, enfrentamientos armados entre liberales y absolutistas; en el trono español, la Casa de Borbón sería sustituida por la de Saboya con la persona de Amadeo I, Rey de España entre 1868 y 1873, para, a continuación, implantarse la I República española –en la que, durante su corta trayectoria (1873-1874), hubo hasta cinco presidentes al frente de ella– y, finalmente, restaurarse la monarquía con la Casa de Borbón y Alfonso XII como rey.

Una vez vistas, de forma más que somera, las principales, pero no las únicas, calamidades de este siglo, continuemos con el resumen histórico de El Berrueco, utilizando el Recuento de Antonio Regàs36, realizado entre 1824 y 1825, en el que El Berrueco tiene una población de 33 vecinos y ha pasado a formar parte de la provincia de Madrid. Si comparamos esta cifra con la de 1787, vemos que ha tenido, en estos 38 años, una despoblación del 43,10% (25 vecinos).

Más adelante, conforme al “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal”, que Sebastián Miñano37 confeccionó entre los años 1826 y 1829, Berrueco –como es llamado aquí, sin el artículo “El”– es una Villa Secular de la provincia de Madrid, del partido de Alcalá y del Arzobispado de Toledo. La cifra de su población aquí es idéntica a la del anterior Recuento, es decir, 33 vecinos, expresando además el número total de habitantes, siendo éste de 149. Asimismo, el pueblo cuenta con una parroquia y un pósito39.

Tras 1835, con la nueva reorganización territorial del país llevada a cabo entonces, y 1837, con la definitiva desaparición de los Señoríos en España, El Berrueco deja de pertenecer al señorío del Duque de Uceda y pasa a formar parte definitivamente de la provincia de Madrid.

Continuamos con el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, realizado entre 1846 y 1850 por Pascual Madoz. Según este diccionario, Berrueco –aquí continúa llamándose así– es una villa con ayuntamiento de la provincia, audiencia territorial y capitanía general de Madrid; del partido judicial de Buitrago y de la diócesis de Toledo.

Madoz nos habla de que esta localidad, de 43 vecinos y 170 habitantes, está situada en un llano rodeado de cerros, “[...] su clima produce alguna calentura catarral é intermitentes, segun los años humedos ó secos [...]”. Entre sus construcciones, El Berrueco tenía entonces la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, un Ayuntamiento en el que estaba situada la cárcel, una escuela de “[...] instrucción primaria común para ambos sexos [...]”, dos fuentes de “buen” agua, una posada y cincuenta casas.

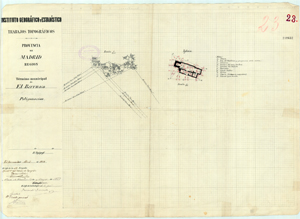

Plano de El Berrueco de 1879 (POBL280633_1879_BERRUECO__EL CC-BY CC-BY 4.0 ign.es ign.es).

Además, califica al terreno como “de mediana calidad”, lo considera excelente para el cultivo de centeno y sólo algunas tierras para el de trigo. Se vuelve a mencionar en este diccionario la excelente calidad de la dehesa boyal y se cuenta la existencia de “infinitos manantiales de aguas cristalinas, potables y muy delicadas”.

En cuanto a su agricultura, sus tierras producen entonces trigo, centeno, algarrobas, “algunos garbanzos”, patatas y judías. Con respecto a la ganadería, El Berrueco tenía ganado lanar, vacuno y de cerda, y además, en su término, se criaba caza de conejos, perdices y algo de liebres.

Comercialmente, su actividad se limitaba a la venta de lana y a la exportación del sobrante de la agricultura.

En relación con las comunicaciones, el pueblo contaba con dos caminos de herradura –definidos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como “Caminos estrechos por los que solo pueden circular caballos”–, uno que lo comunicaba con Torrelaguna y otro, con Buitrago. Del correo, Madoz cuenta que éste llegaba los domingos, martes y jueves procedente de Torrelaguna, siendo estos mismos días los de salida.

Finalmente, vemos en la obra de Pascual Madoz los datos monetarios sobre producción e impuestos, estando valorada la primera en 1.877.920 reales40 y los segundos, en 113.747. Referente al presupuesto municipal, éste es de 1.300 reales y se cubre con lo obtenido en la taberna y la posada, ambas bienes de propios.

En este siglo, hubo varias desamortizaciones41, entre ellas la de 1855, del propio Pascual Madoz, Ministro de Hacienda del 21 de enero de 1855 al 6 de junio del mismo año. Para los datos sobre los bienes afectos a esta desamortización, utilizaremos el magnífico texto, obra del Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid don Vicente Moreno Ballesteros, “La desamortización de Madoz en el partido judicial de Torrelaguna (1855-1894)”, una ampliación de la tesis doctoral “La desamortización de Madoz en Madrid: Capital y Provincia (1855-1894)” (Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Marzo de 2015).

Por la Desamortización de Madoz, en El Berrueco se verían afectadas 268 fanegas42 de terreno, o lo que es lo mismo, 1,72 km2, que suponen el 5,98% del total del territorio municipal. Se subastaron bienes de propios, de la beneficencia y del clero por unos valores, respectivamente, de 20.118,19 pesetas (pts.), 5.554,69 pts. y 56,25 pts., siendo los precios de remate, en el mismo orden, de 41.788,50 pts., 16.453,25 pts. y 85 pts. Entre los bienes de propios subastados, se encontraban la Casa del Cirujano, la casa-posada y la casa-taberna, habiendo conseguido el Ayuntamiento salvar de la desamortización la dehesa boyal, que compró en 1896.

Antes de continuar con nuestra siguiente obra de consulta, exponemos aquí las cifras de población de El Berrueco, extraídas del INE y correspondientes al período que va de 1842 a 1900. En 1842, este municipio tenía una población de derecho46 de 256 habitantes y 43 hogares; en 1857, tenía 223 habitantes de hecho y 58 hogares; en 1860, 234 de hecho y 56 hogares; en 1877, 229 de hecho, 228 de derecho y 73 hogares; en 1887, respectivamente, 257, 257 y 65; en 1897, en el mismo orden, 240, 249 y 58; y en 1900, 229 habitantes de hecho, 243 de derecho y 58 hogares.

Plano de El Berrueco de 1879 con la distribución interior de la Iglesia de Santo Tomás Apóstol (POBL280632_1879_BERRUECO__EL CC-BY CC-BY 4.0 ign.es ign.es).

En 1865, tenemos la “Crónica de la Provincia de Madrid”, de Cayetano Rosell y López47, en la que El Berrueco es mencionado como una población de 223 habitantes (misma cifra que el censo de 1857), que se halla rodeada de cerros y que dispone de abundantes manantiales de aguas delicadas.

Pasamos, ahora, a la “Guía de Madrid y su provincia” que Andrés Marín Pérez48 elaboró entre los años 1888 y 1889, y en la que El Berrueco aparece como una población de 60 vecinos y 230 almas. En ella, observamos que Marín cita, igualmente, los numerosos manantiales de delicadas aguas de que dispone el término y describe su clima como “fresco, pero no malsano”.

El Berrueco disponía entonces de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás, de 54 edificios “de modesta construcción”, de dos fuentes de agua potable y de un cementerio “fuera de la población y en un lugar ventilado como recomienda la higiene y preceptúan las leyes sanitarias”. También contaba con una escuela incompleta49 para ambos sexos y una media de 30 alumnos en la que se enseñaba por el sistema simultáneo50 y sobre la que Marín escribía así: “Pasamos por alto las condiciones higiénico-pedagógicas del local, porque siendo incompleta en su grado educativo, no hay que esperar sea completa bajo ningún otro aspecto”. Su opinión sobre la posada tampoco es en exceso positiva ya que la describe como “una mediana posada, más propia de mercaderes y arrieros, que de forasteros ó huéspedes de alguna consideración”.

Este pueblo, al no poder hacer frente a sus gastos, carecía por esta época de médico y farmacéutico, utilizando, cuando era necesario, los servicios de las localidades más cercanas.

En esta guía, para el término de El Berrueco, da unas dimensiones de 3.502 hectáreas (ha), 35 áreas (a) y 12 m2 de terreno que describe como, normalmente, regular y muy fértil. Su agricultura cuenta con 20 ha, 14 a y 13 m2 de regadío –con frutas, hortalizas y legumbres destinadas al consumo local–, y 2.512 ha, 16 a y 18 m2 de secano. La ganadería sumaba cuatro cabezas de ganado caballar, 36 de asnal, 104 de vacuno, 82 de cabrío y 750 de lanar.

Industrialmente, su labor se reducía a la obtención de pan, la conserva de carnes y la recría de ganado, mientras que el comercio se reducía a la venta de granos, lana y ganado para carne, y a la compra de aceite, vino, tejidos y los objetos que fueran necesarios.

Siglo XX

Comenzamos el siglo XX con las cifras de población de El Berrueco durante su primera mitad, según los datos existentes en la web del INE. En 1910, los datos son de 560* habitantes de hecho, 289 de derecho y 106 hogares, lo que indica un crecimiento del 18,93% en cuanto a los habitantes de derecho y del 82,75% en cuanto al número de hogares con respecto a las cifras de 1900, en donde éstas eran 243 y 58, respectivamente. En 1920, tenemos 309 habitantes de hecho, 323 de derecho y 70 hogares, por lo que continúa el crecimiento de los habitantes de derecho en un 11,75% y, en cambio, el número de hogares decrece en un 33,96%. En 1930, sigue aumentando hasta los 339, 348 y 74, respectivamente; en 1940, tras la Guerra Civil Española (1936-1939), los números son, en el mismo orden anterior, de 345, 356 y 74; y en 1950, de 376, 367 y 97, siendo ésta la mayor cifra de población sobre los habitantes de derecho de todo el siglo XX.

(*) Dada la gran diferencia entre esta cifra de habitantes de hecho y las de las décadas inmediatamente anterior y posterior, así como la cifra que ofrece Juan Ortega Rubio51 de 360 habitantes de hecho, creemos que esta última es la correcta.

Volvamos atrás ahora, hasta el año 1921, cuando Juan Ortega Rubio publicó su “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia”. Para este autor, El Berrueco tenía una población de 360 habitantes de hecho y 289 de derecho, que pueden ser los del censo de 1910. Sobre sus principales construcciones, Ortega cita la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, la atalaya, la picota y la escuela. Esta última, unitaria52 y para ambos sexos, tampoco es del gusto de este autor, que escribe de ella que “se encuentra instalada en pobre local”.

La producción agrícola, según esta obra, es de hortalizas, centeno y otros cereales, aunque estos últimos en “cantidad escasa”. La ganadería tiene ganado vacuno y lanar, y en el territorio, se cría mucha caza. En cambio, las canteras, de piedra berroqueña53, no se estaban explotando cuando Ortega Rubio escribió su libro”.

Antes de continuar, recordemos que no fue hasta 1928, como ya dijimos al principio, cuando se termina el acuerdo de Las Conveniencias, vigente desde el siglo XIX, y se establecen los límites definitivos entre los municipios de La Cabrera y El Berrueco, un acuerdo que perjudicaría a la localidad de Sieteiglesias, hoy parte del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Entre los años 1956 y 1961, se publicó el “Diccionario Geográfico de España”, en el que, sobre El Berrueco, podemos obtener los datos que vemos a continuación. Así, es éste un municipio y villa de Madrid, del partido judicial de Torrelaguna, que tiene una población de 405 habitantes repartida entre cuatro funcionarios, 80 labradores, 80 ganaderos, dos industriales, dos comerciantes y quince jornaleros. En cuanto a construcciones, en compacto54, suma 80 viviendas y 231 edificios destinados a otros usos, mientras que en diseminado55, tiene dos viviendas y 40 chozas.

Captura de pantalla de Nomecalles. Mosaico de fotos aéreas de 1961-67. Obsérvese que, en la hoy Plaza de la Picota, sólo había dos edificios: el Ayuntamiento y el colegio, éste aún en su emplazamiento original.

Según esta obra, en el pueblo, desde 1940, se han construido dos fuentes y dos abrevaderos, obteniéndose el agua potable de manantiales naturales; se han reparado todos los edificios públicos, se ha ampliado la escuela y se han separado los niños de las niñas, contando en ese momento con un colegio para cada sexo, construyéndose, además, una vivienda para el maestro. Sin embargo, la sanidad no ha experimentado un gran cambio, al continuar dependiendo de la de los municipios vecinos.

En esta época, el diccionario contabiliza en su término 1.100 ha de vegetación, propiedad tanto del municipio como de particulares, en las que crecen álamos, chopos, fresnos y robles, así como jara, enebro y tomillo, teniendo, en invierno, pastos. Posee además una fauna de zorros, conejos y perdices.

La agricultura, para cuyas labores aún no se había mecanizado el campo y seguía utilizando ganado vacuno y asnal, poseía tres hectáreas de regadío, en las que se cultivaban patatas, y 238 ha de secano, que se repartían entre 120 ha de centeno, 107 de trigo y 11 de algarrobas. La producción de estas últimas era de 6 quintales métricos (Qm) de trigo, 4,75 de centeno y 4 de algarrobas (1 Qm = 100 kilos). Leemos aquí que la siembra de estos terrenos se realiza cada dos años, alternándose el producto previo acuerdo de los labradores. Los precios de los terrenos eran de unas 5.000 pts. por ha de regadío y de unas 500 pts. por ha de secano.

La ganadería contabilizada en esta obra es de cinco cabezas de ganado caballar, 200 de vacuno, 105 de asnal, 85 de cerda, 3.000 de lanar, 200 de cabrío y 500 gallinas, además de treinta colmenas y pesca de bogas, barbos y truchas.

El sector primario de El Berrueco se completaba entonces con canteras de granito y de piedra berroqueña, y una mina sin explotar de plomo argentífero.

La industria se limitaba a dos molinos de harina y piensos, y a una cepilladora56 de madera, mientras que el comercio contaba con dos tiendas de ultramarinos.

En cuanto a comunicaciones, en aquellos años, en El Berrueco, había dos motocicletas, 55 carros, 25 bicicletas y ocho aparatos de radio.

En 1958, Antonio Cantó Téllez publica la segunda edición de su “Guía de la provincia de Madrid”, en la que, entre otras informaciones, nos habla de que El Berrueco es un pueblo fresco en verano, de un agradable clima y que posee casa de huéspedes para los veraneos; de que tiene abundantes manantiales y mucha caza en su montes. Igualmente, cita la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, que califica como de escaso interés, y cuenta que fue saqueada durante la Guerra Civil Española; la picota, de la que informa que es una de las tres que había en la provincia antes de la guerra; y la atalaya.

En 1972, con la entrada en funcionamiento del Embalse de El Atazar, queda cortada definitivamente la carretera que unía El Berrueco con Cervera de Buitrago y sumergido un puente medieval que cruzaba el Lozoya y que se había constituido, desde antiguo, en un lugar de pesca.

Veamos ahora la evolución de la población durante la segunda mitad de este siglo, volviendo a utilizar los datos del INE. Si en 1950 las cifras eran de 376 habitantes de hecho, 367 de derecho y 97 hogares, para 1960, los datos eran de 379, 392 y 94, respectivamente, terminando así el crecimiento poblacional de las últimas décadas para, a continuación, ofrecer unas cifras decrecientes, en el mismo orden, de 301, 301 y 75 en 1970, y 201, 63 y 71, respectivamente, en 1981. Debemos recordar cómo desde la década de los años 50, y en especial durante los 60 y 70, hubo en España una gran emigración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales y mayor calidad de vida, algo no siempre logrado.

En 1991, la tendencia vuelve a ser de crecimiento, con 280 habitantes de hecho, 279 de derecho y 71 hogares.

Siglo XXI

En el siglo XXI, continúa la tendencia ascendente como vemos en 2001, con 410 habitantes de derecho –en adelante, ya sólo expresaremos esta categoría de habitantes– y 167 hogares; en 2011, con 595 y 255, respectivamente; y en 2020, con 777 habitantes.

En 2018, conforme a los datos existentes en el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el Producto Interior Bruto Municipal per cápita fue de 24.910€, superior al de la zona, de 18.466€, e inferior al de la Comunidad de Madrid, de 34.917€. Este PIB se reparte por sectores con los siguientes porcentajes: el 19,615% corresponde al sector de minería, industria y energía; el 17,16%, al de servicios de distribución a empresas y hostelería; el 11,92%, al de servicios a empresas y financieros; el 6,32%, al de la construcción; el 0,25%, al de la agricultura y ganadería; y el 44,74%, al de otros servicios. Evidentemente, la agricultura, y en especial la ganadería, ya no son los motores económicos del municipio.

Por lo que respecta al Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita de 2018, es de 14.858,07€, ligeramente inferior al zonal, de 15.607,27€, e igualmente inferior al de la Comunidad, de 19.772,64€.

Comencemos ya nuestro paseo por El Berrueco para conocer todos aquellos lugares y elementos de interés que nos aguardan. En esta ocasión, nuestro punto de partida serán los alrededores de la localidad, pues es ahí donde encontraremos algunos de los monumentos y parajes berroqueños más significativos, además de unas maravillosas vistas paisajísticas.

Monumentos y puntos de interés

2. Arquitectura tradicional

3. Atalaya de El Berrueco

4. Ayuntamiento

5. Crucero

6. Embalse de El Atazar

7. Ermita de Santa María de Valcamino

8. Fuente

9. Fuente y fuente-abrevadero

10. Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol

11. Lavaderos

12. Molino

13. Palomar

14. Picota Jurisdiccional

15. Pozo

16. Puente

17. Puente Romano

18. Viviendas rurales

19. Viviendas urbano-rurales

La Atalaya de El Berrueco, también conocida como Atalaya de Torrepedrera, constituye uno de los elementos arqueológicos característicos de esta población, aunque no es el único ni el más antiguo ya que todo indica que tanto el Puente Romano como los restos de la Ermita de Santa María de Valcamino tienen un origen anterior.

La Atalaya de El Berrueco, también conocida como Atalaya de Torrepedrera, constituye uno de los elementos arqueológicos característicos de esta población, aunque no es el único ni el más antiguo ya que todo indica que tanto el Puente Romano como los restos de la Ermita de Santa María de Valcamino tienen un origen anterior.

Esta atalaya forma parte del sistema defensivo y de vigilancia de la Marca Media, una de las tres zonas territoriales en que estaba dividido al-Ándalus en tiempos del emirato y el califato de Córdoba. Las otras eran la Superior, con capital en Zaragoza, y la Inferior, con capital en Mérida, primero, y en Badajoz, después, mientras que ésta, la Media, tenía su capital en Toledo. Se trataba de un conjunto de torreones levantados en la Sierra de Madrid, con una separación entre ellos de unos 40 km, que fue construido durante el siglo IX tras la retirada de los árabes sobre el valle del Tajo, con el fin de poder divisar y reaccionar con tiempo a los avances de las tropas cristianas por cualquiera de las tres entradas del Sistema Central: Somosierra y las calzadas del Puerto de Fuenfría y de Talamanca del Jarama. Cada torreón tenía comunicación óptica con las que le correspondiesen en esta cadena de transmisión, recibiendo el aviso de la anterior y transmitiéndolo a la siguiente. Además, se encontraban situadas cerca de los caminos de entonces, con lo que se facilitaba igualmente una más rápida comunicación.

La Atalaya de El Berrueco, restaurada recientemente, se construyó durante el emirato de Mohamed I de Córdoba (emir entre los años 852 y 886) y es una de las cuatro que se conservan en Madrid, siendo las otras tres las de Torrelaguna, Venturada y El Vellón.

Situada sobre un cerro, a 1.030 metros de altura, de planta circular y volumen tronco cónico, presenta una altura de aproximadamente 9 metros, tiene unos muros de 1,50 metros de espesor y un diámetro interior de 3,30 metros, y en su construcción se utilizaron piedras de pedernal prácticamente sin desbastar57. El primer piso está macizado, mientras que el segundo se encuentra a unos 2,25 metros, teniendo el acceso a esta altura con el fin de dificultar la entrada hasta su interior.

En el año 1983, conforme al Real Decreto 2863/1983, de 14 de septiembre, fue declarada Monumento Histórico-Artístico, constituyendo un Bien de Interés Cultural y con protección integral de El Berrueco.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.87395, -3.53704). 28192 El Berrueco.

Sobre el arroyo Jóbalo, en el límite entre El Berrueco y Sieteiglesias, se encuentra el Puente Romano, nombre que, según la fuente a consultar, puede tener un origen cierto o ser sólo producto de la tradición oral, sin base real que lo sustente. Dicho puente, situado en la antigua vía romana que unía el valle del Jarama con Sepúlveda, constituía, durante la Edad Media, el único puente de piedra por el que acceder a la meseta Norte, siendo ésta la época de su mayor importancia histórica, al constituir, tanto comercial como militarmente, un punto de interés estratégico.

Sobre el arroyo Jóbalo, en el límite entre El Berrueco y Sieteiglesias, se encuentra el Puente Romano, nombre que, según la fuente a consultar, puede tener un origen cierto o ser sólo producto de la tradición oral, sin base real que lo sustente. Dicho puente, situado en la antigua vía romana que unía el valle del Jarama con Sepúlveda, constituía, durante la Edad Media, el único puente de piedra por el que acceder a la meseta Norte, siendo ésta la época de su mayor importancia histórica, al constituir, tanto comercial como militarmente, un punto de interés estratégico.

Se trata de un puente de un solo ojo, con un arco originalmente de medio punto58 y actualmente algo deformado que tiene la clave59 Oeste marcada con una cruz, como señal delimitadora de los límites entre Sieteiglesias y El Berrueco. La bóveda de dicho arco está construida con dovelas60 de granito, que pasan de estar bien labradas en su parte inferior a estar sin labrar conforme van ascendiendo. También son de piedra tanto el solado como los pretiles del puente, ambos objetos de una profunda restauración –más bien reconstrucción en el caso de los segundos–.

Junto a este puente, o muy cercano a él, encontramos sendos paneles explicativos situados sobre cada uno de los municipios a los que delimita. En el terreno de Sieteiglesias, dotado de una foto del puente antes de la restauración, se nos informa de que, a pesar de su nombre de Puente Romano, su construcción fue realizada durante la Edad Media. Una información ésta que a tenor de la foto mostrada en el cartel, anterior a la reciente restauración del puente, tiene la mayor validez.

Sin embargo, por la parte de El Berrueco, hay otro cartel que, por las fotografías de que consta, es más reciente y en el que muestra distintas imágenes de la restauración llevada a cabo sobre el puente. Entre la diversa información en él ofrecida, podemos leer que “De origen presumiblemente romano, ha sufrido diversas intervenciones, con reaprovechamiento de materiales” y que “[...] en el solado [...], se detectó que, bajo el visible, de origen medieval, se encontraba el original, presumiblemente de origen romano,[...]”, por lo que, dados estos orígenes, puede ser perfectamente válido el término de “romano”, sin que por ello deje de tener validez que su construcción, o reconstrucción, es de época medieval.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.90316, -3.57287). 28192 El Berrueco.

Al Sur de El Berrueco, a unos 2,5 km del núcleo urbano, se encuentran los restos de la Ermita de Santa María de Valcamino, un templo de entre los siglos VI y VIII de origen visigodo. Levantada junto a un camino que, en otros siglos, ha tenido una gran importancia al enlazar desde época romana la antigua ciudad romana de Complutum –la actual Alcalá de Henares– con la meseta Norte a través de Talamanca y el Puerto de Somosierra, dispone de un magnífico emplazamiento, al estar situada en un altozano, junto a un manantial y entre el arroyo de la Roza y uno de sus afluentes (conforme a la cartografía rasterizada de Nomecalles).

Al Sur de El Berrueco, a unos 2,5 km del núcleo urbano, se encuentran los restos de la Ermita de Santa María de Valcamino, un templo de entre los siglos VI y VIII de origen visigodo. Levantada junto a un camino que, en otros siglos, ha tenido una gran importancia al enlazar desde época romana la antigua ciudad romana de Complutum –la actual Alcalá de Henares– con la meseta Norte a través de Talamanca y el Puerto de Somosierra, dispone de un magnífico emplazamiento, al estar situada en un altozano, junto a un manantial y entre el arroyo de la Roza y uno de sus afluentes (conforme a la cartografía rasterizada de Nomecalles).

La primitiva fábrica visigoda estaba formada por un templo de nave única, con cabecera rectangular dotada de un encachado61 que la elevaba sobre el nivel del suelo con respecto al resto de la iglesia. El muro testero del ábside ha conservado, apoyado en él, un bloque cúbico de piedra caliza destinado, al parecer, a altar. En el lateral Norte de este altar, había un pequeño espacio, cubierto por una tapa de piedra caliza, que se ha determinado como el depósito donde se guardaba la reliquia con la que se consagró el altar.

Junto a los escalones por los que se accedía hasta el presbiterio63, se encuentran los restos de un cancel de obra que, según la disposición común de las iglesias cristianas primitivas, separa este espacio sagrado del resto de la nave.

La antigua edificación fue posteriormente ampliada con la construcción de las naves Norte y Sur enmarcando la nave mayor o central. La primera se comunica con esta última mediante un paso existente cerca del presbiterio, mientras que la segunda lo hace por una entrada delimitada por pilares de dolomía64 de notable tamaño. A esta etapa de ampliación corresponden las tres sepulturas halladas en el recinto: una, en la nave Norte, junto al muro de separación entre ésta y la mayor o central, y otras dos, en el exterior del templo, en el ángulo que formarían el ábside y el testero de cabecera de la nave Sur. En la primera, carente de tapa, apareció el esqueleto de una mujer de unos 45 años, mientras que las otras dos, cubiertas por una laja65 de granito, correspondían a las de un niño de pocos meses y de un nonato.

Este templo se hallaba situado en el interior de una parcela de 26,50 x 30 metros a la que rodeaba un muro y que podría estar delimitando lo que sería una sagrera, lo que, según la página web de la comunidad madrileña dedicada a esta ermita, era el espacio que rodeaba a los santuarios y en el que era de aplicación el derecho canónico66. Así, cualquier delito cometido en su interior era similar a un sacrilegio, estando castigados los actos de violencia con la pena de excomunión67.

En algún momento, este recinto sagrado fue abandonado, permaneciendo así durante bastante tiempo hasta que, en época medieval, volvió a ser utilizado, siendo de esta época las últimas modificaciones de la ermita. Alrededor de la iglesia, había varias edificaciones, hoy restos no excavados en su totalidad, por lo que puede ser que todo este conjunto constituyera una zona monástica junto a la que se situaría el despoblado de Valcamino, localidad ésta abandonada en el siglo XVII.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.86624, -3.55307). 28192 El Berrueco.

El Embalse de El Atazar, situado sobre la cuenca del río Lozoya, es el mayor de la Comunidad de Madrid y parte de la red de suministro de agua del Canal de Isabel II. Con una superficie de 2.347 ha y una capacidad de 425 hm3 o de 468 m3, según la fuente a consultar, sus aguas se extienden sobre parte de los municipios de Puentes Viejas, al Oeste; Robledillo de la Jara, al Noroeste; Cervera de Buitrago, al Norte; El Atazar, al Nordeste y al Este; Patones, al Sur; y El Berrueco, al Sur y al Sudoeste.

El Embalse de El Atazar, situado sobre la cuenca del río Lozoya, es el mayor de la Comunidad de Madrid y parte de la red de suministro de agua del Canal de Isabel II. Con una superficie de 2.347 ha y una capacidad de 425 hm3 o de 468 m3, según la fuente a consultar, sus aguas se extienden sobre parte de los municipios de Puentes Viejas, al Oeste; Robledillo de la Jara, al Noroeste; Cervera de Buitrago, al Norte; El Atazar, al Nordeste y al Este; Patones, al Sur; y El Berrueco, al Sur y al Sudoeste.

La presa, construida de hormigón armado y con la forma de una bóveda de doble curvatura, tiene un muro de contención de 370 metros de recorrido, una altura de 144 metros desde los cimientos, o de 130 desde el cauce del río, y un grosor de 43 metros en la base y de cinco en la cúspide, pasando por ésta la carretera M-133.

El proyecto y las obras para su construcción se desarrollaron desde 1954 hasta 1972, año en que fue inaugurada, siendo motivo de tan largo período la propia naturaleza del terreno, constituido por pizarras silúricas69 muy resquebrajadas, y las diversas ampliaciones de los planes originales, los cuales sólo contemplaban una altura de 104 metros.

Pocos años después de su inauguración, en 1978, se detectó una fisura en la presa que fue reparada inyectando resina a presión, tras lo que posteriores informes declararon su completa seguridad. Hay que señalar aquí que entre las distintas medidas de seguridad del embalse, hay ocho kilómetros de galerías de inspección distribuidas por el interior del muro y de los cimientos. Es de destacar el año 1992, cuando se llenó por primera vez al completo, lo que hasta entonces se había evitado por los posibles riesgos que pudieran existir. Es en este año también cuando se instaló una minicentral eléctrica a la salida del embalse, la cual también está conectada al Canal de Trasvase Jarama-Atazar.

Dados los numerosos municipios que se hallan bañados por las aguas de este embalse, es lógico el desarrollo de numerosas actividades acuáticas, existiendo en el vecino municipio de Cervera de Buitrago el Club Náutico Cervera, dotado en 1992 con las instalaciones de Marina Cervera, en las cuales se ofrece la práctica de remo, de vela y de windsurf, además de contar con la única escuela madrileña de vela para discapacitados.

En varios de estos municipios hay lo que se ha venido a denominar como playas, en las cuales es posible tomar el sol, pero no bañarse, algo prohibido en todo el embalse.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.89635, -3.55133). 28192 El Berrueco.

Al Sur del Embalse de El Atazar, sobre el Canal de El Villar, se encuentra la Almenara de El Berrueco, utilizada para regular el caudal de agua de dicho canal y facilitar las labores de mantenimiento en él.

Al Sur del Embalse de El Atazar, sobre el Canal de El Villar, se encuentra la Almenara de El Berrueco, utilizada para regular el caudal de agua de dicho canal y facilitar las labores de mantenimiento en él.

Se trata de una construcción de planta rectangular, muros de piedra y tejado a doble agua70. En sus fachadas Sudoeste y Nordeste, esta última mostrada en la fotografía adjunta, presenta sendas ventanas enrejadas con forma de arcos de medio punto, mientras que en el lateral Noroeste, sólo hay una única ventana de idéntico tipo. La puerta de entrada, también con arco de medio punto, se abre en el último lateral, el Sudeste.

El Canal de El Villar une el Embalse de El Villar con el depósito superior del Nudo de Cabrerizas, en Torrelaguna. Se construyó entre 1907 y 1912 con el objeto de solucionar los problemas de turbiedad que presentaban las aguas del río Lozoya en este tramo por los distintos arroyos que, durante la época de lluvias, desaguaban aquí. El canal toma las aguas desde el embalse y las desvía hasta la altura de La Aldehuela, en Torrelaguna, en donde se utilizó el salto de agua para la construcción de la central eléctrica de Torrelaguna.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.883, -3.54579). 28192 El Berrueco.

El Molino que mostramos en la fotografía adjunta, de planta cuadrangular y muros de piedra, corresponde a uno de los dos que durante el siglo XIX tenía El Berrueco; uno de ellos era de harinas y el otro, de piensos. Se encuentra situado junto al arroyo Jóbalo, cuyas aguas utilizaba para su funcionamiento.

El Molino que mostramos en la fotografía adjunta, de planta cuadrangular y muros de piedra, corresponde a uno de los dos que durante el siglo XIX tenía El Berrueco; uno de ellos era de harinas y el otro, de piensos. Se encuentra situado junto al arroyo Jóbalo, cuyas aguas utilizaba para su funcionamiento.

Esta construcción, a pesar de haber perdido la cubierta, se conserva en bastantes buenas condiciones, al mantener las cuatro fachadas –incluida la entrada adintelada71 de su lateral Este–, el cubo73, anexo al lateral Oeste, y parte del caz79, unido al anterior cubo y extendido hacia el Oeste.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.904, -3.55558). 28192 El Berrueco.

Vayamos, a continuación, a conocer el núcleo urbano de El Berrueco, comenzando nuestro recorrido por el interior del pueblo en el extremo Nordeste, donde encontraremos la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, a la que llegamos andando por una suave pendiente.

Vayamos, a continuación, a conocer el núcleo urbano de El Berrueco, comenzando nuestro recorrido por el interior del pueblo en el extremo Nordeste, donde encontraremos la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, a la que llegamos andando por una suave pendiente.

Si bien el origen de su construcción es un tanto incierto, algunas fuentes indican que parece situarse alrededor del siglo XV, mientras que otras apuntan al XIII, siendo en la actualidad un templo restaurado que ha conservado elementos de diferentes períodos. En el siglo XVIII, las reformas y ampliaciones llevadas a cabo en el edificio fueron en parte costeadas por el Común de la Villa; así, en el Catastro de Ensenada, podemos leer que cada año se destinaban 18 reales de vellón80 a su fábrica.

De una sola nave, la iglesia tiene planta rectangular, abriéndose varias ventanas en el lado de la Epístola82 que permiten la entrada de luz al interior. Sus muros son de mampostería83, con sillares85 reforzando las esquinas.

Del exterior, es de destacar la portada de estilo románico89-mudéjar90, abierta en este mismo muro de la Epístola, bajo un atrio93 porticado; construida en ladrillo, se compone de tres arcos de medio punto ligeramente peraltados94, con arquivoltas95 con molduras que recorren las jambas hasta el suelo. Unos elementos cerámicos remarcan la línea de imposta96 a modo de capitel97. Todo el conjunto de la portada, levemente abocinada98, se encuadra en un alfiz100 sobresaliente del muro. En cuanto al pórtico, éste cuenta con una estructura de madera soportada por pilares, estando cerrado por medio de un muro bajo de piedra y, sobre él, una verja de hierro.

En el siglo XVIII, se añadió junto al pórtico la sacristía, realizada en sillares y provista de una cornisa de gola103.

A los pies del templo, se alza la torre, de planta cuadrada y compuesta por tres cuerpos, siendo los dos primeros de mampostería y sillares en las esquinas, y el último, únicamente de sillares; es aquí donde está instalado el campanario, en el que se abre un arco de medio punto en cada uno de los cuatro laterales. En el interior del cuerpo bajo, se halla la Capilla Bautismal, la cual queda unida con la nave de la iglesia por medio de un arco dovelado de medio punto sustentado por grandes sillares. La cubierta de la capilla es una bóveda de cañón hecha de ladrillo a canto, mientras que en el centro, podemos contemplar la gran pila del bautismo, de época medieval.

Separado de la nave por un arco triunfal104 de medio punto de dovelas de piedra –arco que resalta sobre el blanco de los muros interiores de la iglesia–, se encuentra el presbiterio, que nos da paso a la Capilla Mayor. Ésta se cubre por un artesonado105 mudéjar ornamentado con molduras talladas, habiendo conservado parte de la policromía. La nave, por el contrario, se cubre por un artesonado más sobrio realizado con tirantes107 pareados.

Es destacable, igualmente, la pila del agua bendita, situada en la entrada; de época renacentista108, está labrada con gallones109.

La Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol cuenta con una protección integral, al hallarse incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, de 1997.

En la plaza de la iglesia, hay lo que en la Web del Ayuntamiento de El Berrueco denominan como Crucero. Se trata de tres cruces de granito que se elevan sobre pedestales del mismo material, siendo la central más alta que las dos laterales.

En la plaza de la iglesia, hay lo que en la Web del Ayuntamiento de El Berrueco denominan como Crucero. Se trata de tres cruces de granito que se elevan sobre pedestales del mismo material, siendo la central más alta que las dos laterales.

Si bien no está muy claro su origen, en la web del consistorio podemos leer que “personas cercanas a la Iglesia opinan que se trata del Calvario111”. Sin embargo, “las gentes relacionadas con el campo” apuntan otra versión, creyendo que podrían estar vinculadas “con la fiesta de la Cruz de Mayo, fecha en que se bendice el campo para obtener buenas cosechas”.

Este crucero se halla incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, del año 1997, contando con una protección integral.

Antes de continuar, merece la pena contemplar las vistas que se nos ofrecen desde el mirador que forma la plaza de la iglesia, donde tendremos una magnífica panorámica del Embalse de El Atazar.

Fuente, posiblemente, realizada tras la Guerra Civil por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones.

Desde la iglesia, encaminaremos nuestros pasos hacia el interior del casco urbano del pueblo, donde, en la plaza que forman las calles de los Huertos y de la Peña, veremos una Fuente similar a las que se hallan en poblaciones como Cervera de Buitrago, Puebla de la Sierra o Robregordo, entre otras, y que fueron construidas al acabar la Guerra Civil por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones.

Desde la iglesia, encaminaremos nuestros pasos hacia el interior del casco urbano del pueblo, donde, en la plaza que forman las calles de los Huertos y de la Peña, veremos una Fuente similar a las que se hallan en poblaciones como Cervera de Buitrago, Puebla de la Sierra o Robregordo, entre otras, y que fueron construidas al acabar la Guerra Civil por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones.

Realizada en mampostería de piedra vista, está compuesta por una pilastra que remata una bola situada sobre el plano superior de un elemento granítico escalonado y biselado en su parte de arriba que sirve de base. De la pilastra, sobresale el único surtidor con que cuenta la fuente, del cual brota el agua que cae a un vaso de granito cuadrangular de esquinas achaflanadas112 adosado a uno de sus laterales. Los otros tres, quedan rodeados por un banco igualmente de piedra.

Localización: En la plaza formada por las calles de los Huertos y de la Peña. 28192 El Berrueco.

Avanzaremos por la Calle de los Huertos hasta llegar a la Plaza de la Picota, lugar en el que se sitúa el Ayuntamiento, edificio cuya construcción data de los años 40 del pasado siglo XX.

Avanzaremos por la Calle de los Huertos hasta llegar a la Plaza de la Picota, lugar en el que se sitúa el Ayuntamiento, edificio cuya construcción data de los años 40 del pasado siglo XX.

Sus muros son de mampostería de piedra, con sillares reforzando las esquinas. Su planta es prácticamente cuadrada, cuenta con dos alturas y queda cubierto por un tejado a cuatro aguas con un pequeño alero de madera, cuyos vértices rematan sendos pináculos de piedra. En el centro, flanqueado, asimismo, por otros dos pináculos idénticos a los anteriores, se eleva un escudo en relieve coronado por un frontón113 triangular rematado por una bola herreriana114.

Su fachada principal destaca por la simetría de que la dotan sus huecos, todos ellos con jambas y/o dinteles de piedra; así, en la planta baja, se abre la puerta de acceso en el centro, quedando flanqueada por dos ventanas cerradas por rejas, mientras que en la superior, son tres huecos los que dan a un balcón corrido, por encima de los cuales se puede leer “CASA CONSISTORIAL”. Esta misma simetría en los huecos se guarda en los otros paramentos.

El edificio del Ayuntamiento está protegido estructuralmente y se encuentra incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, de 1997.

Frente al Ayuntamiento, en el otro extremo de la plaza, se eleva la Picota115 Jurisdiccional, también llamada rollo jurisdiccional.

Frente al Ayuntamiento, en el otro extremo de la plaza, se eleva la Picota115 Jurisdiccional, también llamada rollo jurisdiccional.

Se trata, como se puede leer en varias guías del municipio, del “elemento más representativo de El Berrueco” y de la única original en toda la Comunidad de Madrid. Construida en piedra de granito, este fuste116 se alza sobre una base de piedra formada por tres escalones, quedando rematado por un capitel en el que, en una inscripción, figura el año 1000, pudiendo referirse a la fecha de su realización. Sin embargo, la orden de colocar la picota data de finales del siglo XVI, siendo un recuerdo al privilegio real de villazgo dado en 1592 a El Berrueco y mediante el cual obtenía el título de Villa, independizándose así del señorío de los duques de Uceda, lo cual se haría efectivo al año siguiente. Con este privilegio, la Villa tenía derecho a nombrar oficiales de justicia y, además, a levantar picota, símbolo de jurisdicción penal y cuya finalidad era la de la exposición pública de los reos y malhechores o la de las cabezas de los ajusticiados.

Originalmente, su ubicación estaba en las proximidades de la iglesia. Más adelante, una orden real mandó trasladar las picotas y las horcas a las afueras de las villas, por lo que ésta fue traída hasta esta zona, siendo desplazada nuevamente unos metros en el año 1996, con motivo de las obras de remodelación de la plaza.

La Picota goza de una protección integral, estando incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, del año 1997.

Si desde aquí nos desplazamos hacia el Oeste del casco urbano por la Calle Real hasta el solar que comparte espacio con la Calle de las Eras, veremos un alto edificio de unas características muy peculiares, pues no parece ser una vivienda.

Si desde aquí nos desplazamos hacia el Oeste del casco urbano por la Calle Real hasta el solar que comparte espacio con la Calle de las Eras, veremos un alto edificio de unas características muy peculiares, pues no parece ser una vivienda.

Se trata de un Palomar, una construcción agropecuaria en la que lo importante es su verticalidad, pues es lo que favorece el acceso a las palomas a través de los huecos que se abren en los paramentos, estando éstos recercados y remarcados de dos en dos mediante un alféizar. De planta rectangular, sus muros son de mampostería, estando sus esquinas reforzadas con sillares. Finalmente, el edificio queda cubierto por un tejado de teja árabe a dos aguas.

Incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, de 1997, el Palomar está protegido estructuralmente.

Fuente realizada, probablemente, por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones tras la Guerra Civil.

Bajando por la Calle de la Fuente, adosada a una vivienda particular que hace esquina con la Avenida de España, encontraremos una Fuente cuyas trazas nos recuerdan, nuevamente, a las construidas por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones al acabar la Guerra Civil.

Bajando por la Calle de la Fuente, adosada a una vivienda particular que hace esquina con la Avenida de España, encontraremos una Fuente cuyas trazas nos recuerdan, nuevamente, a las construidas por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones al acabar la Guerra Civil.

Está compuesta por un muro hecho de mampostería que se adosa a la casa antes mencionada y que presenta una forma escalonada junto con el pilar central, contando cada uno de sus niveles con un remate de granito biselado en su parte superior. En el centro, la parte más alta, este elemento es doble, coronando el conjunto una cruz de piedra.

En la parte inferior del pilar, está el vaso, de forma cuadrangular y esquinas biseladas, como la fuente ya vista; a él, cae el agua que sale del surtidor único que posee. En ambos extremos del muro y adosados a él, hay sendos bancos de piedra.

En el otro extremo de esta fachada, hay una fuente-abrevadero formada por un muro de sillares rematado con granito y, en el centro, por un elemento ornamental del mismo material con forma piramidal. Adosado a este muro, se sitúan las tres pilas de que consta el conjunto. El agua brota de un surtidor y cae al primero de los vasos, más pequeño que los demás, pasando de ahí al central y de éste, al tercero y último, siendo estos dos de un tamaño similar entre sí.

La primera Fuente goza de una protección integral, al estar incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, del año 1997.

Localización: Calle de la Fuente 1A (la fuente-abrevadero) y 1B (la fuente). 28192 El Berrueco.

Atravesaremos nuevamente el núcleo urbano del pueblo hasta llegar a su extremo Este, donde, en la esquina que forman las calles Real y de los Prados, encontraremos, ligeramente elevado sobre el nivel del suelo, un Pozo con su pila.

Atravesaremos nuevamente el núcleo urbano del pueblo hasta llegar a su extremo Este, donde, en la esquina que forman las calles Real y de los Prados, encontraremos, ligeramente elevado sobre el nivel del suelo, un Pozo con su pila.

Se conoce que, antiguamente, había un pozo en cada una de las calles del municipio, con el fin de dotar de un mejor suministro de agua a los vecinos, siendo éste que tenemos aquí el único que se ha conservado en su estado original.

Así, veremos el brocal, hecho con piedras y hoy cerrado con una reja, mientras que, contigua, está la pila, de granito y forma rectangular.

Este Pozo está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, de 1997, teniendo una protección integral.

Localización: En la esquina formada por las calles Real y de los Prados. 28192 El Berrueco.

Seguimos avanzando por la Calle Real hasta llegar a una zona arbolada por la que discurre el arroyo de los Prados. En este paraje, hay dos Lavaderos, uno semicircular y otro rectangular, comunicados entre sí por< una reguera. También cuenta el lugar con un abrevadero.

Seguimos avanzando por la Calle Real hasta llegar a una zona arbolada por la que discurre el arroyo de los Prados. En este paraje, hay dos Lavaderos, uno semicircular y otro rectangular, comunicados entre sí por< una reguera. También cuenta el lugar con un abrevadero.

En la actualidad, esta zona está rehabilitada y sirve de agradable paseo para los vecinos y visitantes del municipio.

Los Lavaderos tienen una protección integral, al estar incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, del año 1997.

Localización: Entre la calle Real y la de las Eras. 28192 El Berrueco.

En esta misma zona, salvando el arroyo de los Prados, tenemos un Puente. Construido con sillares de granito, consta de dos ojos, que forman sendas bóvedas de medio punto, y de un pequeño tajamar118 con remate cónico que une las dovelas de los arcos.

En esta misma zona, salvando el arroyo de los Prados, tenemos un Puente. Construido con sillares de granito, consta de dos ojos, que forman sendas bóvedas de medio punto, y de un pequeño tajamar118 con remate cónico que une las dovelas de los arcos.

Este puente, al igual que los lavaderos cercanos, está recogido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales de El Berrueco, de 1997, gozando, como aquéllos, de una protección integral.

Localización: En la M-131, entre la calle Real y la de las Eras. 28192 El Berrueco.

Y terminaremos nuestro recorrido por El Berrueco observando su arquitectura tradicional, de la que su núcleo urbano ha conservado un buen número de ejemplos. Así, dentro de las construcciones típicas de la zona, podemos diferenciar dos tipos de viviendas, por un lado, las de carácter rural, y por otro, las urbano-rurales, que bien podrían ser un desarrollo de las primeras. Sin embargo, es posible establecer una serie de características comunes entre ambos tipos.

Y terminaremos nuestro recorrido por El Berrueco observando su arquitectura tradicional, de la que su núcleo urbano ha conservado un buen número de ejemplos. Así, dentro de las construcciones típicas de la zona, podemos diferenciar dos tipos de viviendas, por un lado, las de carácter rural, y por otro, las urbano-rurales, que bien podrían ser un desarrollo de las primeras. Sin embargo, es posible establecer una serie de características comunes entre ambos tipos.

Por ejemplo, son edificaciones de trazas muy sencillas y sin elementos decorativos destacados, la planta de estas viviendas son rectangulares y el material empleado es la piedra berroqueña, siendo los muros de mampostería y reforzándose las esquinas con piezas de un tamaño mayor, quedando los vanos119 recercados siempre. Cuentan con una o dos plantas de altura –siendo mayor la altura de cada una en las viviendas urbano-rurales– y, a veces, con un sobrado120 que, en numerosas ocasiones, se usa como palomar. Los tejados, a dos aguas, son de teja árabe, sin casi aleros, quedando volada la primera teja.

Las casas suelen aparecer agrupadas, en lugar de exentas, formando manzanas irregulares y de distintos tamaños y, en las áreas más rurales, intercalándose las huertas, que se cierran a la vía pública por medio de cercas de piedra.

Veamos primero las Viviendas rurales, cuyas características vienen determinadas por el modo de vida de sus habitantes y la actividad agropecuaria del municipio, combinando, por tanto, su utilización residencial y agrícola, al tener adosadas bajo la misma cubierta o en el patio delantero las dependencias auxiliares, como la cuadra, las leñeras, los establos, etc. –aunque, como veremos, también hay algunas construcciones exentas destinadas exclusivamente a un uso agropecuario–. La mayor parte de las casas de este tipo datan del siglo XIX y de la primera mitad del XX, si bien es posible hallar alguna edificación conservada del siglo XVIII.

Veamos primero las Viviendas rurales, cuyas características vienen determinadas por el modo de vida de sus habitantes y la actividad agropecuaria del municipio, combinando, por tanto, su utilización residencial y agrícola, al tener adosadas bajo la misma cubierta o en el patio delantero las dependencias auxiliares, como la cuadra, las leñeras, los establos, etc. –aunque, como veremos, también hay algunas construcciones exentas destinadas exclusivamente a un uso agropecuario–. La mayor parte de las casas de este tipo datan del siglo XIX y de la primera mitad del XX, si bien es posible hallar alguna edificación conservada del siglo XVIII.

Las podremos encontrar diseminadas por todo el casco urbano de El Berrueco, siendo una muestra de ellas la que aparece en la fotografía que acompaña estas letras, correspondiente a la Vivienda rural con dependencia aneja en Travesía de las Eras, 6.

La construcción es bastante sencilla, con muros de carga hechos de mampostería en los que se apoyan las cubiertas, éstas con una estructura hecha de cerchas121 de madera. Las plantas se resuelven con tablazón de madera sostenido por maderos que apoyan en los muros, una estructura que se complementa con vigas y pies derechos122. Las fachadas principales, generalmente, están orientadas al Sur, guardando una composición nada simétrica, pues los huecos se abren en los muros dependiendo de las necesidades; así, para poder combatir el frío, estos huecos serán escasos y pequeños, por lo que los interiores de las viviendas son bastante sombríos.

La estancia principal de estas casas es la cocina, lugar que es usado también como comedor y cuarto de estar. Aquí, se halla el hogar123, usualmente un poco elevado del suelo por un poyo de piedra; sobre él, se alza una chimenea que permite la salida del humo al exterior. En las viviendas de dos plantas, la de arriba acoge los dormitorios, además de un desván en el que almacenar el grano.

Por lo que respecta a las construcciones auxiliares anejas, las cuales, como decíamos, también se pueden encontrar independientes, se pueden diferenciar dos tipos, teniendo en cuenta sus dimensiones y sus funciones, si bien todas cuentan con escasos huecos. Por un lado, están las cortes124, de tamaño pequeño y ubicadas en el patio delantero; en ellas, por la noche, se guardan los cerdos, gallinas, etc. Y por otro lado, están los establos, con una superficie mayor que la planta de la vivienda a la que se adosa y comunicado con ésta por el interior; en él, se guarecen los útiles de labranza, el carro, el arado, etc., mientras que, sobre los pesebres de los animales de labor, elevado del suelo por vigas y pies derechos, se dispone un piso en el que se apila la paja.

Por su parte, las Viviendas urbano-rurales aparecerán a comienzos del siglo XX, localizándose, especialmente, en los cruces de carreteras, como la Vivienda urbano-rural en Calle de los Prados, 1 que vemos en la imagen. Suponen, como podemos leer en el Tomo III de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Norte, “la evolución del modelo rural para adaptarse a formas de vida y uso de la vivienda, de una economía más evolucionada, y ya no estrictamente autosuficiente”. Eso sí, tanto los materiales como las técnicas constructivas siguen siendo los mismos.

Por su parte, las Viviendas urbano-rurales aparecerán a comienzos del siglo XX, localizándose, especialmente, en los cruces de carreteras, como la Vivienda urbano-rural en Calle de los Prados, 1 que vemos en la imagen. Suponen, como podemos leer en el Tomo III de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Norte, “la evolución del modelo rural para adaptarse a formas de vida y uso de la vivienda, de una economía más evolucionada, y ya no estrictamente autosuficiente”. Eso sí, tanto los materiales como las técnicas constructivas siguen siendo los mismos.

El uso de estos edificios, en contraposición a los anteriores, es en exclusiva residencial, desapareciendo, por tanto, los patios delanteros y todos aquellos anexos de utilización agropecuaria. Las fachadas presentan una composición simétrica, estando los huecos, de mayor tamaño en este caso, organizados conforme a un eje con uno o varios balcones individuales de sencillos herrajes. Ocasionalmente, las fachadas se revocan125, quedando a la vista los recercados de los vanos y los refuerzos empleados en las esquinas. Los elementos decorativos son prácticamente inexistentes, limitándose, a veces, a pintar con cal un zigzag en la teja volada de los tejados que hace de alero.

* * *

Lourdes Morales Farfán es Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. ↑

Mapa de los Monumentos y puntos de interés

Museo del Agua

Museo del Agua y del Patrimonio Hidráulico. Fotografía facilitada por el Ayuntamiento de El Berrueco.

Dos son los museos con que cuenta El Berrueco, el Museo de la Cantería, al aire libre, que recorreremos más adelante, y el Museo del Agua y del Patrimonio Hidráulico, instalado en la Oficina de Turismo (Calle Real, 47), que será el primero que veamos, dedicado al Embalse de El Atazar y a las infraestructuras e instalaciones hidráulicas impulsadas por el Canal de Isabel II y que, con el paso del tiempo, han ido configurando el paisaje de esta zona de la Sierra Norte en la que se halla enclavado El Berrueco. Como indican en la guía turística editada por el Ayuntamiento, la visita ayudará a conocer “un poco más los diferentes usos del agua así como las diferentes instalaciones dedicadas al abastecimiento”.

Siguiendo el recorrido propuesto, en la planta baja, lo primero que veremos será una Maqueta del Embalse de El Atazar, en la cual se nos muestra el territorio que ocupan los distintos pueblos que componen la Mancomunidad del mismo nombre: Puentes Viejas –formado, a su vez, por Mangirón, Cincovillas, Serrada de la Fuente y Paredes de Buitrago–, Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara, El Atazar, Patones y El Berrueco. En ella, se han marcado con diferentes colores las carreteras (negro), los arroyos (azul) y la Senda del Genaro (rojo), ruta homologada en 2010 con el distintivo GR-300 y en la que, según la guía, son de gran interés las construcciones hidráulicas relacionadas con el suministro de agua potable de la Comunidad de Madrid.

A continuación, hay un Arco con información sobre infraestructuras hidráulicas, como pueden ser azudes126, canales, puentes o presas. De ellas, destacan las presas de El Pontón de la Oliva, construida durante el reinado de Isabel II, comenzando las obras en 1851 y prolongándose más de 6 años; la de El Villar, de entre 1868 y 1882, siendo la primera de arco-gravedad en Europa; la de Puentes Viejas; y la de El Atazar, la más reciente, pues fue erigida entre 1965 y 1972, siendo la segunda presa de agua potable más grande de Europa. También se nos muestra un panel informativo sobre la red de museos visitables en los pueblos que pertenecen a la Mancomunidad del Embalse de El Atazar.

Subiremos ahora a la planta alta, donde, en primer lugar, veremos un Panel de la Senda del Genaro, antes mencionada.

Maqueta de un molino hidráulico tradicional. Fotografía facilitada por el Ayuntamiento de El Berrueco.

Seguidamente, encontramos una maqueta de un Molino tradicional, gracias a la cual podremos conocer su estructura y su funcionamiento por medio del agua del río o de los arroyos junto a los cuales se instalaban estos edificios; asimismo, en esta maqueta, también se nos muestran un harnero, que es el cajón donde iba cayendo la harina tras ser molido el cereal, una fanega, utensilio empleado para medir dicha harina, y un pescante, nombre dado al brazo de la grúa que servía para mover las muelas del molino.

Igualmente, en este espacio podremos contemplar varias Fotografías de la construcción de las presas del Pontón de la Oliva y de El Atazar, en las cuales se nos enseñan, además, algunos datos y curiosidades relacionadas con su fábrica.

Maqueta de la Presa del Pontón de la Oliva. Fotografía facilitada por el Ayuntamiento de El Berrueco.

Avanzamos para ver, ahora, una Maqueta de la Presa del Pontón de la Oliva. Hoy en desuso, su construcción tuvo lugar en el término municipal madrileño de Patones, formando así “parte del más antiguo de los sistemas de canalizaciones y presas que el canal desarrolló para asegurar el suministro de agua potable a la ciudad de Madrid y buena parte de la Comunidad Autónoma”.

Antes de seguir, nos detendremos durante un momento para visualizar un Vídeo turístico promocional en el que los vecinos de El Berrueco nos hablan sobre la historia, la cultura y las tradiciones del municipio.

Los monitores de una Estación meteorológica nos informarán sobre la temperatura, tanto exterior como interior, la humedad o la velocidad del viento, dándonos, además, una estadística acerca de la cantidad media de lluvia caída durante los últimos tres meses, del tiempo, etc.

Finalmente, veremos una Maqueta de la Presa de El Atazar. Tal y como nos dicta la guía, esta presa fue “la primera en el mundo que contaba con una bóveda de doble curvatura, lo que supone que la resistencia al volumen embalsado es enviada a los extremos, apoyada directamente sobre la roca, y ahí estuvieron los principales problemas de estabilización, ya que las pizarras se fisuraban ocasionando el derrumbe de las vertientes, siendo necesaria la construcción de un muro de contención”. El interior de la presa se halla recorrido por más de 8 kilómetros de galerías.

Museo de la Cantería

A lo largo de nuestro recorrido por El Berrueco, quizás nos hallamos dado cuenta de que, diseminadas por el núcleo urbano, hay una serie de diferentes piezas y construcciones realizadas en piedra berroqueña. Éstas forman parte del llamado Museo de la Cantería, inaugurado en el año 2001 y expuesto al aire libre. Con él, se ha pretendido dar a conocer la tradición cantera de El Berrueco y su importancia en la vida cotidiana no sólo de los habitantes del pueblo –en los años 70 del pasado siglo XX, la cantería se convirtió en la principal fuente de ingresos para un buen número de ellos–, sino de todos nosotros, pues la piedra forma parte de nuestro entorno incluso más de lo que a veces nos percatamos. Así pues, demos un último paseo por las calles del municipio para conocer, paso a paso, este homenaje a los canteros de El Berrueco.

La primera parada la haremos en la Plaza de la Picota, donde, junto al edificio del colegio, observaremos el Monumento a los canteros de El Berrueco (01). Se trata de un monolito tallado en piedra natural, o berroqueña, por el escultor Miguel Ángel López Calleja (Sepúlveda, Segovia, 1946). En la parte superior, podemos ver un relieve que representa a un cantero trabajando con un puntero127 y la maceta128, mientras que, en la parte inferior, aparece la inscripción “EL BERRUECO / A SUS / CANTEROS”.

Localización: Plaza de la Picota. 28192 El Berrueco.

Cruzando al otro lado de la Calle Real, justo frente al paso de peatones, veremos las Bases de las tres cruces (02), las cuales, antiguamente, se hallaban situadas en el lugar conocido, precisamente, como Las Tres Cruces, en el camino a Sieteiglesias. Al parecer, existe la creencia de que dichas cruces eran de madera, siendo el paraje una de las paradas que componían el Vía Crucis o bien el sitio en el que los campos eran bendecidos.

Localización: Calle Real. 28192 El Berrueco.

Giramos hacia la Calle de los Huertos y andamos hasta llegar a su cruce con la Travesía de la Calzada, donde tenemos unas Pilas de pozo (03). Como ya mencionamos anteriormente en este reportaje, El Berrueco contó, tiempo atrás, con un pozo en cada calle, con el fin de mejorar el suministro de agua a los vecinos. Dichos pozos estaban dotados, como vimos, de una pila junto a ellos, la cual tenía varios usos, desde servir para dar de beber al ganado a lavar la ropa o fregar. Éstas que tenemos aquí son dos de esas pilas.

Localización: Calle de los Huertos, con Travesía de la Calzada. 28192 El Berrueco.

Continuamos por la Calle de los Huertos, esta vez hasta detenernos en su cruce con la Calle de la Peña. Aquí, veremos una Piedra de molino (04), usada en estos establecimientos para moler los granos sembrados en la zona, como el trigo, la cebada o el centeno, entre otros, hasta convertirlos en harina, la cual era utilizada en la elaboración de pan, además de servir de alimento para el ganado.

Localización: Calle de los Huertos, con Calle de la Peña. 28192 El Berrueco.

Rodearemos esta manzana e iremos a la Calle de los Prados, donde, en su cruce con la Travesía de los Prados, encontraremos la Pila del cura (05). Recibe este nombre por ser la pila que se hallaba en el patio de la casa parroquial, junto al pozo, siendo su utilidad la de servir para fregar y lavar las ropas del sacerdote. Don Federico, párroco que fuera de El Berrueco, la donaría para formar parte de este museo.

Localización: Calle de los Prados, con Travesía de los Prados. 28192 El Berrueco.

En el centro de la plaza que conforman estas dos calles y resguardado bajo un techado de madera, tenemos un antiguo Potro de herrar (06), uno de tantos que se han conservado en varios pueblos de la Sierra Norte de Madrid y muestra de la importancia que la ganadería y los animales de labor tuvieron en estas tierras.

El potro esta compuesto por unos monolitos de piedra, seis en este caso, que van anclados al suelo, además de un yugo de madera, al que se sujetaba la cabeza del animal, y de unos travesaños del mismo material, a los que también se enganchaba para, de este modo, inmovilizarlo y, a veces, incluso levantarlo, facilitando de este modo el trabajo del herraje. Las piedras más pequeñas que también podemos ver en la fotografía servían para sostener sobre ellas la pata doblada del animal.

Localización: Calle de los Prados, con Travesía de los Prados. 28192 El Berrueco.

A escasos pasos, localizaremos la siguiente pieza, una Hornilla palomera (07). Se trata de un elemento que era colocado en la parte alta de las casas, lugar destinado al desván o, como ya vimos en el artículo dedicado a las viviendas, al palomar, siendo por su abertura por donde entraban las palomas. La hornilla que aquí hay expuesta fue labrada por Isidoro Lozano Espinosa en El Espaldar, lugar de canteras.

Localización: Calle de los Prados, con Travesía de los Prados. 28192 El Berrueco.