Pueblos de Madrid

Fuenlabrada

Miércoles, 20 de junio de 2018

Introducción

Contenidos

- Introducción

- Resumen histórico

- Monumentos y puntos de interés

- Fuenlabrada y sus fuentes

- La Tía Javiera y las rosquillas fuenlabreñas

- Mapa de los Monumentos y puntos de interés

Al Sur de la Comunidad de Madrid y a poco más de 20 kilómetros de la capital, encontramos la localidad de Fuenlabrada, con un total de 194.669 habitantes1 en 2017, convirtiéndose así en el tercer municipio en cantidad de población, sólo por detrás de la ciudad de Madrid y de Móstoles, a pesar de no ser de los más extensos (3.870 hectáreas2). Limita, al Norte, con Alcorcón y Leganés, al Este, con Pinto y Getafe, al Sur, con Parla y Humanes, y al Oeste, con Moraleja de Enmedio y Móstoles.

No cuenta Fuenlabrada con ningún río en su término municipal, pero sí con varios arroyos y barrancos, todos ellos estacionales, como pueden ser, al Sur, el arroyo de Valdeserranos, el de Tajapiés y el barranco de Loranca, los cuales son receptores, por su margen izquierda, del barranco de los Granados, el arroyo de Valdehondillo y el de las Gazaperas; todos los mencionados son, a su vez, subsidiarios del conocido arroyo del Culebro, afluente directo del río Manzanares y el cual recoge también las aguas, en Fuenlabrada, del barranco de la Aldehuela y del arroyo de la Recomba. Por su parte, al Oeste, se halla el otro arroyo de importancia del municipio, el de Fregacedos, el cual cuenta con la conocida fuente del mismo nombre, de la que hablaremos más adelante en este mismo reportaje.

Sobre el origen del nombre de Fuenlabrada, parece no haber duda alguna de que alude a una fuente labrada, de la cual ya hablan las crónicas, comenzando por las Relaciones Topográficas de Felipe II4, de enero de 1576 en el caso de este municipio.

En lo que se refiere al asentamiento rural histórico, éste nació en el cruce que forman las carreteras de Móstoles-Pinto y Leganés-Humanes, ocupando así un sitio muy céntrico dentro del término municipal que, a lo largo de los siglos, se ha ido extendiendo hasta conformar la ciudad en la que hoy nos encontramos, la cual ha llegado a englobar numerosos distritos.

Debido a su emplazamiento, en el centro de la antigua Carpetania5, se cree que Fuenlabrada debió contar con un mayor número de yacimientos de los tan sólo ocho que hay constatados actualmente, pudiendo haberse perdido el resto, gran parte de ellos sin ni siquiera haberse conocido previamente, por la gran urbanización que se ha dado en la localidad. Dos de los estudiados, ambos en la confluencia del arroyo del Culebro y el valle del Manzanares, pertenecen a la época prehistórica, siendo el más antiguo (Paleolítico6) el de “La Cantueña”, o “La Alcantueña”, el cual pudo ser un taller de superficie por los restos de industria lítica10 en sílex11 que muestra; el segundo, llamado “Casas del Cerro”, igualmente en superficie, es de la Edad del Bronce12 y lo forman fondos de cabaña, como se deduce de la cerámica campaniforme16 que en él se ha encontrado. Los seis restantes se pensaba que eran bastante más tardíos, de modo que fueron datados del medievo17; sin embargo, se creyó que el de Loranca podía haber tenido un antecedente fundacional romano, o anterior. De esos seis, sólo se han podido identificar tres: el despoblado ya mencionado de Loranca, el de Fregacedos y el de Charcón de Alúa. Por lo que respecta a los de Alarcón, Albas y Acedinos, de éstos sólo se tienen referencias históricas, como las ya citadas Relaciones de Felipe II y otros documentos posteriores; de ellos, se desconoce su ubicación exacta, si bien se cree que el de Albas pudo estar al Norte de Fuenlabrada y Acedinos, al Este, a unas cuatro leguas18 y media de Pinto.

De todos los mencionados, el más estudiado es el yacimiento de Loranca, localizado en el camino de Parla, a unos dos kilómetros y medio al Sur de Fuenlabrada, en una elevación del terreno junto al arroyo de Loranca, que le da nombre, en su confluencia con el de los Granados. Sus restos se diseminan en un área de unas 20 hectáreas. Con algunas dudas sobre si podría remontarse al Paleolítico, lo que parece más seguro es su período Neolítico, siguiendo como un poblado carpetano en la Edad del Hierro; sin embargo, no se puede aseverar con exactitud cuándo se inició el asentamiento, ya que el material más antiguo que se ha hallado data del siglo VII a. de C. Por otro lado, se supone que existió un poblado carpetano indígena, con habitantes que se alimentarían básicamente con productos de caza y agricultura (se han encontrado varios molinos de vaivén).

De la presencia romana en Fuenlabrada se tienen dos importantes testimonios. Por un lado, una moneda del emperador Augusto que procede de la Ceca19 de la antigua ciudad romana de Bilbilis (a escasos kilómetros de lo que hoy es Calatayud, en Zaragoza), lo cual nos demuestra que hubo relaciones comerciales con el valle del Ebro a comienzos del siglo I a través del valle del Jalón por la llamada Senda Galiana, la cual unía Toledo y Zaragoza por Titulcia, vía ésta relativamente próxima a Loranca. Y por otro lado, una moneda del emperador Galieno, que corrobora, junto con el hallazgo de varios tipos de cerámica sigillata20 contemporánea, la pervivencia del poblamiento en el siglo III d. de C.

La continuidad de este poblado durante la Alta Edad Media y su posterior incorporación a la civilización musulmana tras la invasión árabe de la Península se conoce gracias la cerámica de goterones encontrada, además de varios restos de teja curva, con la que se rematarían las cubiertas de las casas de agricultores y ganaderos, y que hasta entonces se hacía con elementos de carácter vegetal.

Tras la reconquista cristiana, los habitantes de Loranca adaptarían nuevamente sus costumbres, desapareciendo aproximadamente en el último cuarto del siglo XIV, momento al que corresponde la fundación del actual núcleo de Fuenlabrada, como queda recogido en las Relaciones de Felipe II: “[...] un pastor de Pinto les comía un prado que tenía el dicho Loranca para sus ganados de labor, y el pueblo siendo pequeño salio (sic) contra el pastor y le mataron, y fue un juez pesquisidor contra ellos, e como fuesen pocos vecinos huyeron, e non osaron tornar al pueblo, o se pasaron a vivir a este dicho lugar” [de Fuenlabrada].

Paralelamente a la reconquista de Toledo por el rey Alfonso VI, entre los años 1083 y 1085 sus tropas van haciéndose con pequeñas aldeas musulmanas según van avanzando, entre las cuales estaban no sólo la de Loranca, sino también los lugares de Fregacedos y de Albas. Tras esto, en el siglo XII, y continuando en el siguiente, se lleva a cabo la repoblación de la zona comprendida entre Toledo y Madrid. Uno de esos primeros núcleos sería el de Fregacedos (o Fregazedos, o Freguezedo), por el cual pasaba la mojonera21 que delimitaba las tierras de Toledo, Segovia y Madrid durante los reinados de Alfonso VII y Alfonso VIII. Esta aldea (entre Móstoles y la vía que unía el castillo de Olmos con Madrid) fue entregada por Alfonso VII en 1144 a la Iglesia de Segovia. Sin embargo, tal y como se recoge en el “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, “[...] el documento jurisdiccional de “La Bolsilla”, que confirma el anterior del alcalde Minaya, emitido en julio del mismo año, sitúa ya Fregacedos en la tierra de Madrid, a la que, como todo el territorio de Fuenlabrada, ya nunca dejará de pertenecer [...]”, en concreto, al sexmo23 de Villaverde, según queda recogido en la división de 1222 que establecía un privilegio de Fernando III “el Santo” por el cual fijaba el alfoz24 madrileño.

En el siglo XIV, al igual que ocurrió con Loranca y con otras poblaciones, Fregacedos no pudo subsistir, por lo que sus habitantes acabaron trasladándose a sitios más seguros por resultar imposible hacer frente a los constantes ataques por parte de lugares limítrofes. Las causas, extensibles al poblado de Albas, quedan recogidas también en las ya citadas Relaciones: “[...] eran maltratados de los pueblos comarcanos, que son Móstoles e Moraleja e Humanes por intercesión que los ganados lo pasaban de su término a los otros, los quitaban los dichos ganados, llevandoles (sic) de cinco reses una, e dejaron los dichos pueblos y se pasaron a vivir a Fuenlabrada, a donde les hacen los mismos malos tratamientos e les quitan los dichos ganados como dicho tienen”.

De lo que fue aquel poblado de Fregacedos, hoy sólo queda una arboleda en torno a la fuente del mismo nombre.

Del tercer despoblado, sólo se conoce su nombre, Charcón de Alúa, y que se localizaba al Norte de Fuenlabrada, a un cuarto de legua, según recoge Pascual Madoz en su “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” (1846-1850)25.

Por lo que respecta a la fundación de la propia Fuenlabrada, las Relaciones la sitúan alrededor del año 1375, atribuyendo ésta a una parte de aquellos habitantes que abandonaron Fregacedos, Albas y Loranca: “[...] por oídas saben que habrá que se fundo (sic) este pueblo como doscientos años, e los fundadores fueron de los pueblos que se despoblaron, y que estan (sic) cerca deste (sic) lugar, que se dicen Loranca y Fregacedos”. Se cree que los primeros en llegar serían los de Fregacedos, instalándose algunas de estas familias al Sur del municipio actual, en particular al comienzo de la Calle de la Fuente, nombre que recibe por haber allí un manantial de agua potable sobre el que se habría constituido la población a su alrededor (quizás la fuente labrada que algunos autores atribuyen a los musulmanes).

Los vecinos de Loranca llegarían poco después, extendiéndose el núcleo primitivo, de unas pocas casas, hacia el lugar más alto del Noroeste (cerca de lo que hoy es el centro de la ciudad). Es ahí, en la Plaza de España, no muy lejos de la Iglesia Parroquial de San Esteban, donde debió de construirse la primera Casa Consistorial a comienzos del siglo XV, un edificio probablemente pequeño y pobre, pero que cumplía de esta manera con normas dictadas en las Cortes de Toledo de 1480, con las cuales se pretendía reforzar el control real que se tenía sobre los municipios, obligando los Reyes Católicos a todas las villas a construir un ayuntamiento (o casa del concejo) en el plazo de dos años.

Para la misma época, Fuenlabrada disponía ya del privilegio de villazgo26, concedido por el rey Fernando “el Católico”: “[...] tengo por bien y es mi merced que ahora y de aquí adelante ese dicho lugar y vecinos y moradores de él, así los que ahora en él viven y moran como los que vivieren y moraren de aquí adelante, sean francos y libres y quintos y exentos de todo asentamiento para que persona ni personas algunas de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sean, no posen en el dicho lugar, aunque sean diputados ni otras cualesquiera personas de hermandad, como quiera que esté la junta general en la dicha villa de Madrid y su tierra, ni saquen ni manden sacar del dicho lugar ropa, ni paja, ni leña, ni aves, ni bestias de guía, ni otra cosa alguna contra vuestra voluntad [...]”. Dicho privilegio fue confirmado, más adelante, por Felipe II en el siglo XVI y, más adelante, por Carlos III en el XVIII. Por su parte, los vecinos estaban obligados a contribuir anualmente al sostenimiento económico de la Real Hacienda y Casas del Rey y de la Reina, así como de los caballeros pajes de Su Majestad, además de deber aportar unas cantidades determinadas de cebada y de paja para mantener la caballeriza y acemilera27 reales.

Llegamos, pues, al siglo XVI, y Fuenlabrada era una aldea de la Villa de Madrid, dentro del reino de Toledo, que dependía judicialmente de la chancillería28 de Valladolid y religiosamente del arzobispado de Toledo y del arciprestazgo de Madrid. Administrativamente, se regía por leyes democráticas, ya que cada año el pueblo elegía a sus representantes, siendo éstos dos alcaldes ordinarios29, dos de la Hermandad, tres regidores33 y dos alguaciles34, que, además, debían ser ratificados por el corregidor35 de Madrid.

Según las Relaciones, a comienzos de 1576, Fuenlabrada contaba ya con una población de 350 vecinos que vivían en sólo 250 casas levantadas con adobe36 y madera, y cubierta de paja y teja. Por entonces, la dehesa de Acedinos se compartía con Getafe como tierra comunal. Los edificios quedaban repartidos en la Calle de la Fuente y en sus vías transversales, como son las calles Honda, del Lobo, del Estuche o la Travesía de Pinto, y las plazas de España y de Matute, así como en las calles del Noroeste que surgieron por encima de éstas, las de la Plaza y de las Navas, creciendo hacia el camino de Leganés a Humanes (hoy Calle Luis Sauquillo). Fue en este entorno en el que se levantarían las principales construcciones de la ciudad, como la iglesia y el ayuntamiento, además del hospital (en la Calle de la Fuente), la carnicería, la taberna y las posadas. Los comercios se instalaron en la Plaza Pública o en la Calle Real Pública, mientras que las posadas estaban en el punto en el que se unen la Calle de la Arena con el Camino de Madrid a Humanes (Calle Luis Sauquillo).

El desaparecido hospital, u hospitalillo, como llegó a ser conocido, hoy desaparecido, era atendido por un hospitalero que vivía en él junto con su familia por cuenta del municipio; aunque se desconoce cuándo fue fundado y cuál era exactamente su funcionamiento, sí se conoce que era albergue de transeúntes y menesterosos37, y que daba cama a mendigos enfermos, además de tener sus propios recursos que procedían, seguramente, de donaciones y obras pías, así como del Consistorio; de este modo, entre 1678 y 1686, aquél creó una institución benéfica expresamente para los pobres del hospital, a la cual contribuía el Ayuntamiento.

Además de con la Iglesia de San Esteban, Fuenlabrada contaba con otras dos ermitas, hoy también desaparecidas: la de San Gregorio y la de Fregacedos. La primera, al Norte, cerca del camino de Madrid (actualmente Carretera de Leganés) y con probabilidad en lo que hoy es la barriada de los Hermanos Andrés, tendría su origen hacia la fecha de las Relaciones de Felipe II (1576) con motivo de, según se cuenta, haberse aparecido dicho santo a una mujer fuenlabreña en el lugar en el que se levantó el templo. La segunda, la de Fregacedos, era anterior a la de San Gregorio, pudiendo remontarse al siglo XIV, siendo así la más antigua que tuvo Fuenlabrada. Fue levantada por los pobladores de Fregacedos antes de marcharse del lugar, si bien no se sabe el santo bajo cuya advocación se hizo originariamente. Por entonces, la ocupaba un ermitaño del que se dice que había llevado varias reliquias de santos. En el siglo XVII, la ermita fue dedicada a San Marcos y contaba en su interior con una imagen de Nuestra Señora de la Paz, momento a partir del cual se llevó a cabo cada año una romería el 25 de abril (festividad del santo) durante la que el Concejo repartía entre los vecinos raciones de pan, queso y vino. En el lugar, había también construida una fuente que rodeaban álamos negros y blancos plantados por orden real de Carlos III.

De comienzos del siglo XVII, exactamente del año 1606, es el primer documento en el que aparecen mencionadas con sus nombres varias calles de Fuenlabrada con motivo de una subasta para el arriendo anual de las sisas38 de aceite, carne, vinos y vinagre. De este modo, tenemos calles que hacen referencia a las localidades con las que comunicaban esos mismos caminos (las de Móstoles, de Humanes, etc.), mientras que otras mencionan a personajes diversos, como Gregorio de la Biexa o Jhoan de la Plaza.

Por otro lado, hay documentos que citan la primitiva ocupación como cura de la localidad de Adriano de Utrecht, que se convertiría en Papa bajo el nombre de Adriano VI, y otros aluden a varios vecinos de la importante familia de los Vargas, quienes podrían haber participado económicamente en la construcción de la iglesia parroquial.

Para finales de 1687, las calles del documento referido estaban urbanizadas y en sus bordes se habían levantado nuevas viviendas, configurándose de este modo lo que hoy podemos identificar como el casco antiguo.

No se sabe si se construyeron nuevos edificios públicos, pero sí que se hicieron diferentes reparaciones en los que ya había. Así, en el Ayuntamiento, se realizaron reformas constantemente entre 1664 y 1670, durante las cuales se arreglaron las cubiertas y las fachadas, con la consiguiente pérdida de la apariencia original del inmueble: en el frente principal, se abrieron una nueva ventana y las puertas de la audiencia; se realizaron el empedrado del piso inferior y las barandillas de la escalera que comunicaba con la planta superior; se sustituyó la cerrajería; y se adquirió mobiliario nuevo, como bancos y mesas de madera. Estos intentos por mejorar el edificio consistorial continuarían durante el siglo siguiente, hasta que, en 1790, los regidores deciden que es hora de realizar un edificio de nueva planta, tal y como veremos en el artículo correspondiente al antiguo ayuntamiento.

La población, durante los siglos XVI y XVII, era fundamentalmente de labradores, braceros39 y arrieros40, mientras que la producción agrícola, procedente de sus propios (y escasos) campos, se componía de algo de vino y, de manera principal, cereales, como la cebada, el trigo, el centeno y la avena, y legumbres, como habas, lentejas, garbanzos y algarrobas. Asimismo, varios vecinos de la villa de Madrid contaban con terrenos en Fuenlabrada, pues los mismos fuenlabreños se veían obligados a arrendarlos. Otros propietarios importantes eran el señor de la villa de Cedillo y las monjas de Santo Domingo el Real.

La ganadería era prácticamente inexistente, a excepción de los animales utilizados en la labranza, los cuales pastaban en los meses de verano en unos pequeños prados con los que contaban dentro del municipio. Sin embargo, cabe destacar que en el siglo XVIII se podían contabilizar 2.400 cabezas de ganado lanar y 20 cerdos. Además, había entre los habitantes del lugar algunos dedicados a ser gallineros y pajeros, transportando dichos animales a Madrid.

Aparte de la fuente que les proporcionaba el agua potable, cada vecino contaba con un pozo donde dar de beber al ganado. También había en el siglo XVI dos lagunas cerca de la villa de Parla, cuyas aguas, recogidas en invierno, eran aprovechadas en verano; dos centurias más tarde debían de haberse secado. No se contaba con agua con la presión suficiente como para instalar molinos, por lo que los habitantes de Fuenlabrada se iban a Madrid a moler sus granos en invierno y a Morata o a la ribera del Tajuña, en verano. Asimismo, tampoco había dehesas o bosques, de modo que en caso de necesitar leña, o se echaba mano de los sarmientos41 de las viñas o la paja, o se debía ir al Real del Manzanares, donde había abundante leña de jara. Con el fin de atenuar estas carencias, el rey Felipe IV decidió en 1672 que se llevara a cabo una reforestación en los terrenos comunales concejiles y baldíos; no obstante, esta orden no debió de cumplirse adecuadamente, pues las fuentes documentales determinan que en 1674 y en 1676 las autoridades insistían en ello.

A mediados del siglo XVII, en 1643, Fuenlabrada contaba con 284 vecinos y, aunque apenas había asistencia social y cultural, no se podía decir que la villa no fuera, en cierto modo, afortunada. Y es que además del hospital de pobres, disponía de una serie de servicios permanentes, como un médico (del que se desconoce su nombre, pero sí que que cobraba 5.000 reales42 anuales por atender a los habitantes más pobres, cifra que se complementaba con el sistema de igualas43 pagadas por quienes eran más adinerados) al que se hace referencia en un documento fechado el 6 de febrero de 1658. Otra fuente, en este caso del 12 de abril de 1662, nos indica que el doctor en la villa era don Valentín Carrión y que percibía el mismo salario.

El municipio también contaba con los medios necesarios para dar a los vecinos la educación de sus hijos, existiendo en Fuenlabrada un maestro a jornada completa y un sacristán, dedicado éste a ayudar al primero, para enseñar a leer y escribir. El maestro cobraba 700 reales en el año 1668, incluyendo el coste del alquiler de la casa que, entonces, habitaba don Pedro González; por su parte, el salario del sacristán por las labores de apoyo era de 200 reales.

Sin embargo, en los presupuestos municipales pesaba la carga de tener que contribuir al sostenimiento de la Casa Real a cambio del privilegio de villazgo. Un privilegio que, además, hubo de ser defendido en varias ocasiones a lo largo del siglo XVIII, lo que tuvo como consecuencia la presentación de numerosos pleitos. Así, por ejemplo, el 18 de febrero de 1710, había una deuda con el rey Felipe V de 50.000 reales en concepto de derechos de alcabala44, lo que conllevó el encarcelamiento de los seis alcaldes anteriores por el Real Consejo; los regidores recurrieron la deuda, alegando con documentos que se había comprado dicho derecho, siendo ésta invalidada por un decreto, aduciendo entonces el pueblo que carecía absolutamente de recursos por diferentes desastres de distinta naturaleza acaecidos en la villa. Para poder hacer frente a los pagos, se solicitó tomar un censo sobre los propios, lo cual sería concedido mediante una carta del monarca. Otro enfrentamiento con la Casa Real tuvo lugar en 1768, cuando en enero de ese mismo año el rey decidió cargar a la villa con el servicio anual y perpetuo de nueve hombres para la milicia, a pesar de que Fuenlabrada se hallaba libre de dicha carga por contribuir cada año con 3.600 reales (una cantidad que iba acorde con el número de vecinos, a excepción en el reparto de los eclesiásticos asalariados, los jornaleros y los pobres de solemnidad).

Las distintas cargas económicas que mencionamos, además de los desastres que aducían los vecinos, pudieron ser el motivo de la importante pérdida de población (una cuarta parte de ella) que hubo en la villa durante la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1753, cuando se redactan las respuestas para el Catastro del Marqués de la Ensenada45, y finales de siglo, cuando se realizan las Descripciones del Cardenal Lorenzana46. Así, en 1753, había en Fuenlabrada 440 vecinos, lo que equivalía aproximadamente a 1760 habitantes47, que vivían en 357 casas, habiendo otras 40 en ruinas y 22 pajares. En cambio, en las Descripciones de Lorenzana se apunta a la existencia de tan sólo 330 familias.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrentaron los habitantes de la villa, y quizás el que más incidencia tuvo en el abandono de ésta, fue la falta de agua debido al agotamiento progresivo de la única fuente con que contaba. En las Descripciones de Lorenzana, se afirma que el agua de la “fuente que hay al Oriente […] apenas mana”, si bien algunos mayores apuntan a que había vestigios de un pilón y de un lavadero. Los más pudientes eran quienes se abastecían de la “fuente de aguas delicadas” de Fregacedos, mientras que los demás debían recurrir al agua de los pozos, no potable, o a la de las charcas, contaminadas, con lo que todo ello tenía de perjudicial para la salud, conllevando, pues, numerosos fallecimientos. Por consiguiente, no es raro que uno de los objetivos más deseados de conseguir durante el siglo XVIII por las distintas corporaciones locales fuera ejecutar la canalización de las aguas desde Fregacedos al centro del casco urbano, dotándolo de una nueva fuente y el ya mencionado pilón-lavadero. Para tal empresa se contrató al fontanero Alonso Ortega, que llevó a cabo la nivelación necesaria y realizó un presupuesto. Lamentablemente, éste era tan alto que el proyecto, al final, fue abandonado, retomándose posteriormente varias veces y aparcándose otras tantas. En 1791, y tras recurrir varias veces a instancias oficiales, la administración central envió, a cuenta de los vecinos, al arquitecto Pedro García, que reconoció el terreno, hizo un presupuesto y dio un informe favorable de las obras, pero volvió a ser aparcado.

Dos años después, la junta de propios de Fuenlabrada elevó una súplica a Carlos IV con el fin de que concediera a la villa los recursos necesarios para la construcción de esta nueva fuente. Como respuesta, y por delegación del arquitecto real Juan de Villanueva, fue enviado a la localidad el sobrino de éste, Santiago Gutiérrez, quien hizo un informe desfavorable del proyecto que ya existía y aconsejó arreglar la fuente original. Esta decisión fue recurrida, una vez más, por el concejo, que vuelve a escribir al rey para reclamar a Pedro García, petición otra vez infructuosa. Lejos de darse por vencida, en 1798, Fuenlabrada volvió a ver la oportunidad de conseguir la tan deseada agua de Fregacedos. En dicho año, se le reclama a la villa contribuir con los gastos de ejecutar el trazado del camino que se iba a realizar para unir la Puerta de Toledo y Leganés, pasando por los Carabancheles; quisieron los vecinos tratar de negociar y condicionar el pago a la construcción de la fuente, pero las autoridades desestimaron la propuesta.

El inicio del siglo XIX trajo, por fin, la tan ansiada agua al centro urbano. Sería en 1803, pero no desde Fregacedos, sino desde el lugar de Valdeserrano, más cercano. El expediente se había iniciado dos años antes, procediéndose a la apertura de zanjas en 1803 y estando al frente de la dirección de los trabajos el arquitecto José Llorente. De manera provisional, la fuente fue construida en la Plaza Honda, siendo inaugurada poco después la definitiva, si bien, al contar con poco caudal, pues sólo tenía un caño, volvió a ser insuficiente. Algunos documentos gráficos nos permiten saber que dicha fuente, algo ahondada en el suelo, estaba delimitada por un pequeño y grueso muro de tosca mampostería48 de piedra caliza, y que era de forma semicircular.

La existencia de un documento fechado del año 1791 en el que se habla de la aportación económica que tenía que hacer cada vecino para sufragar la traída de aguas y en el cual aparecen citadas todas las calles de Fuenlabrada nos permite saber que el núcleo urbano permanecía casi igual en su extensión al siglo anterior, estando delimitado, al Norte, por la Calle Tesillo de Humanes (hoy Calle del Tesillo), al Oeste, por el camino de Humanes (actual Calle Luis Sauquillo), al Sur, por las calles de la Arena y Honda, y al Este, por las de Castillejo, Estuche y Madrid (ahora Calle de la Paz). Las zonas más habitadas eran las que rodeaban los edificios del Ayuntamiento y de la iglesia, así como las que estaban en las cercanías de los caminos o en su prolongación, ya que el paso obligado de las mercancías aumentaba las posibilidades del comercio. Un ejemplo de las primeras era la Calle de la Arena, con 39 vecinos, y de estas últimas, la de Francisco Javier Sauquillo, con 53.

Además de los mencionados edificios del consistorio y la parroquia, Fuenlabrada contaba con otros igualmente singulares, en este caso por su uso, como se desprende de las Transcripciones del Catastro. Entre ellos, figuran los ya citados del hospital y la escuela, la carnicería (con un matadero adjunto y adosada al Ayuntamiento), las posadas o la taberna, pero también aparecen una taberna más, dos tiendas (una de ellas, una mercería, dedicada a vender comestibles, y otra, una pañería, donde se podían comprar lienzos, bayetas y tejidos varios) y un pósito51 en el que se guardaba el grano para la subsistencia de los fuenlabreños. Esta institución debió de ser fundada a finales del siglo XVI o principios del siguiente, instalándose en la que hace unos años fue la Casa de la Juventud “Los Arcos”, inmueble del que hablaremos más adelante.

Durante el siglo XVIII, se llevan a cabo varias obras de reparación en los edificios existentes, como es el caso de la iglesia. Además de las nuevas construcciones ya mencionadas, se realizan otras, como por ejemplo, en las afueras, tres ermitas: la de Nuestra Señora de Belén, al Oeste, en el camino de Móstoles; la de Santa Ana, al Sur, en el camino de Parla; y la del Calvario, al Este.

En cuanto a la vida en esta centuria, ésta era similar a la de las anteriores, debido a que los fuenlabreños continuaban realizando trabajos parecidos. Sí se sabe que cobra especial importancia en la villa la fabricación de jerga52, una actividad de tradición familiar que se remontaba al siglo XVI y de la que llegó a darse una producción de 26.000 varas53 al año. Esta actividad, unida a la de la carda54 de la lana, se llevaba a cabo en sitios poco apropiados y bajo unas duras condiciones laborales, conllevando que las personas que la ejercían sufrieran una serie de enfermedades asociadas a ella, según se sabe por las Descripciones de Lorenzana, como asma o epidemias.

A pesar de contar el municipio con una escuela desde hacía tiempo, a la cual asistían unos treinta niños, la enseñanza primaria, que en 1787 la impartía el maestro de primeras letras don Agapito Martín Adeva, se hallaba bastante descuidada y con escasos recursos. Sin embargo, Fuenlabrada, como otras localidades, tuvo un impulso gracias a los proyectos reformistas del período borbónico. De este modo, el 1 de noviembre de 1788, don Esteban Agapito, síndico personero56 del común, presenta al concejo un memorial y un reglamento con el fin de que se reforme la enseñanza primaria para adecuarla a esos nuevos tiempos. El texto no se ha conservado; no obstante, algunas fuentes apuntan a que podría haber hecho mención a la gratuidad de la enseñanza y su obligatoriedad (si bien sólo para los niños, pues las niñas no acudirían a clase de manera general hasta bien entrado el siglo XIX).

El siglo XIX se inicia con Fuenlabrada aún siendo una aldea de Madrid y manteniéndose más o menos estable su población, sólo algo disminuida, como se extrae del padrón hecho en 1801 para la retribución del médico, donde se ve que había 442 vecinos (1628 habitantes). En esos años, el aumento de los impuestos trae como consecuencia un goteo emigratorio, lo cual, unido a la invasión francesa, conlleva un descenso en el número de familias, así como una desestabilización en la localidad. Y es que Fuenlabrada fue asaltada y saqueada en varias ocasiones entre 1812 y 1813 durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), siendo asesinado un buen números de vecinos. Asimismo, el municipio sería obligado a suministrar grandes cantidades de víveres, como trigo, paja o vino, a las tropas invasoras francesas desde que éstas se instalaron en suelo fuenlabreño el 12 de abril de 1813. El censo se reduciría en esos años hasta los 1.116 habitantes, llegándose a despoblar lugares como la Plazuela de Matute, o las calles de la Beata, del Estuche o de la Fuente, entre otras. Cuando la guerra llega a su fin, en 1814, una buena cantidad de personas que abandonaron sus casas volvieron a ellas, viéndose a partir de entonces una lenta recuperación; ejemplo de ello es que en 1823 se llega a los 1.785 habitantes, más que al comienzo del siglo, incremento que sería sostenido a lo largo toda la centuria: 1.843 personas en 1831; 2.027, en 1847 (según Madoz); y 2.380, según Andrés Marín Pérez58, en 1887.

Los principales cambios económicos se ven en la industria, ya que las actividades agrícolas y ganaderas, fundamentales en el sostenimiento diario de las familias, continuaban invariables, basándose éstas en el cultivo de legumbres y cereales, y en el ganado vacuno, lanar y mular. La producción de jerga seguía siendo la principal actividad industrial, aunque con bastantes mejoras en el proceso de fabricación. A comienzos de siglo, existían dos fábricas en la zona del Tesillo que tomaban el nombre del lugar; a ellas, se sumaría otra de lana en 1814, con una buena producción de tejido. Madoz cita cómo a mediados de siglo, Fuenlabrada cuenta ya con diez telares para lana y jerga. Así, los costales59 y las mantas se vendían no sólo a pie de fábrica, sino también en los pueblos de alrededor y en las ciudades más importantes, como Alcalá de Henares, Madrid y Toledo.

Otra industria fuerte en esta época y que aumenta su auge a finales de la centuria y comienzos de la siguiente es la de la elaboración de bollos y rosquillas, llegando a traspasar los límites municipales, una labor que, como la de la jerga, guarda su origen en el siglo XVI. No es de extrañar que en 1891 se llegasen a contar hasta veinte rosquilleros, pues las rosquillas llegaban a venderse incluso en las fiestas de la famosa Verbena de San Isidro; la fama alcanzó tal envergadura que varios cronistas y escritores de la época lo recogían en sus escritos y lo relacionaban con la tradición de la tía Javiera, de quien se dice que era de Fuenlabrada y que tenía una receta especial para estos dulces, con la cual contribuyó a extender de tal forma su popularidad.

Durante el llamado Trieno Liberal (1820-1823), se aprueban unas normas sanitarias mediante las cuales se obliga a construir los cementerios fuera de los núcleos de población y bajo una serie de medidas higiénicas con el fin de evitar la contaminación de las aguas y las consecuentes epidemias. En Fuenlabrada, dichas normas llegan en 1820 por parte de la Jefatura Política, reuniéndose entonces una comisión, formada por los miembros del Ayuntamiento, el médico y el cura párroco, que decidiría cuál sería el mejor emplazamiento para el nuevo cementerio. Tras barajar varias posibles localizaciones, finalmente se elegiría el lugar en que hoy se encuentra ubicado, al Sur del municipio, en camino del Olivar y cerca de la desaparecida Ermita de Santa Ana. Los fondos para su construcción fueron legados por doña María de Medina, finalizando las obras a finales de 1822 o principios de 1823.

En el año 1821, según los datos del Archivo Municipal, la localidad se hallaba ya dividida en cinco distritos, o partidos: Bañuelo, El Olmo, La Palma, Santa Ana y La Serna. Dichos barrios, en 1847, ocupaban un área el doble de extensa de la que tenía la localidad en el siglo XVI; en ellos, como cuenta Madoz, se distribuían 480 casas grandes, con espaciosos corrales, pero con pocas habitaciones y comodidades, y sin demasiada estética. Dos de ellas eran alquiladas por el Ayuntamiento para ser usadas como escuelas, careciendo de las mínimas condiciones de luz, higiene y ventilación necesarias. En ese mismo año de 1847, se puso en marcha la escuela para niñas, aunque con escasa asistencia y en un entorno bastante precario; en 1854, será dotada con una plaza de maestra en propiedad, asumiendo este primer cargo doña Trinidad García, para lo cual se destinaría un presupuesto de 667 reales. En febrero del año siguiente, el inspector de enseñanza firmaría un informe con el que se denunciaban las malas condiciones higiénicas de los dos centros, aconsejando acondicionar el viejo pósito para instalar en él dos escuelas nuevas, así como las correspondientes casas para el maestro y la maestra, petición que sería atendida por el gobernador, quien dará la orden para su consecución; si bien la escuela de niños sería construida al momento, la de niñas aún tendría que esperar hasta 1881, momento en que ocuparía unos solares que poseía el Ayuntamiento en la Calle de Madrid.

En 1856, el cementerio se encontraba en estado de ruina; no obstante, debió de ser reparado, pues hay datos del año 1890 gracias a los cuales se sabe que el Consistorio decide construir un pozo en su capilla y una mesa con tablero de mármol para llevar a cabo las autopsias, además de ejecutarse una ampliación del recinto.

Otra obra de gran relevancia para Fuenlabrada tuvo lugar en 1859: la construcción, por parte del arquitecto Santiago Angulo, de la Fuente de los Cuatro Caños, sobre cuya realización hablaremos con más detalle en este mismo reportaje cuando pasemos a ver los elementos de interés de la ciudad.

En cuanto a la población, en 1888 ya existen 700 casas, descritas por Marín Pérez como de construcción regular; éstas se hallaban agrupadas en las calles entonces conocidas como de la Arena, de la Arroyada, de la Beata, del Cobo, del Duende, de Humanes, de la Lechuga, de Madrid, de las Navas, del Peligro y de Pinto, además de en las plazas del Baile, Consistorial y de la Lechuga. La primera vez que se reflejará gráficamente este núcleo será en el plano hecho entre los años 1875 y 1890 por la Junta General de Estadística, viéndose una trama de manzanas cerradas e irregulares, horadadas por grupos de espacios libres, consecuencia de una estructura totalmente anárquica de corrales y patios. Así, el conjunto tiene una forma triangular, siendo más acusada al Norte y al Oeste (quedando ahí delimitado por la Calle Francisco Javier Sauquillo, mientras que al Sur y al Este conforman sus bordes las calles de las Navas y de la Paz, respectivamente). Será, pues, ésta la configuración que de Fuenlabrada persista durante los siguientes cincuenta años, si bien se crearían pequeñas adiciones, como en el año 1890, cuando, al Sur del casco urbano, se forme una colonia conocida como “Arrabal del Mediodía”, en torno al eje de la Calle Humanejos.

Sobre los edificios, en esta época, el del Ayuntamiento se podía considerar como un inmueble renovado en su totalidad, como explicaremos más adelante. Otra de las construcciones que continuaba en pie en el siglo XIX era el hospital; el 21 de julio de 1890, el Consejo llegó a un acuerdo para que, en cuanto hubiera fondos para ello, dotarlo de dos camas, comprar lana para dos colchones y cuadro almohadas, y tela para ocho sábanas, dos colchas y dos jergones60. Al año siguiente, se nombra a un mozo para que asista a los heridos en las novilladas que se celebraban en las fiestas de la villa. El antiguo hospitalillo funcionaría hasta que, entrado el siglo XX, fue derribado; sobre sus cimientos, se levantó un pequeño pabellón de una única planta, cubiertas inclinadas de teja árabe y muros encalados, que sirvió como sede de la Cruz Roja; tras ser igualmente demolido, en el solar se construyó un edificio que acogería, durante un tiempo, la Casa de la Cultura.

Por lo que respecta a las ermitas, en este siglo debieron de desaparecer tanto la de San Marcos, o de Fregacedos, como la de San Gregorio, pues esta última aparece mencionada en documentos municipales sobre la construcción del cementerio nuevo y en el “Diccionario” de Madoz, pero no en la “Guía de Madrid y su provincia” (1888-1889) de Marín Pérez.

Escasas eran las infraestructuras habidas en Fuenlabrada en esta época, aunque cabe mencionar las tres que, de relativa importancia, se realizaron en el último tercio del siglo XIX. La primera de ellas está relacionada con la llegada del tren de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, una de cuyas líneas unía Madrid con Portugal, con paradas en Fuenlabrada, Humanes y Griñón. El acceso a la estación se hacía siguiendo un sendero que no sólo era impracticable los días de lluvia, sino que además pasaba por fincas particulares; se hacía imprescindible, como se ve, la construcción de un paseo para cuyas obras se pidió el concurso de la empresa ferroviaria; a pesar de que en un primer momento se negó, el paseo acabó siendo ejecutado, celebrándose su inauguración el 20 de diciembre de 1890.

La segunda infraestructura importante fue la realización de una carretera de tercer orden que unió, de manera directa y a través de Leganés, Fuenlabrada con Madrid. El tramo de Leganés sería proyectado en varias fases, las cuales tuvieron lugar en 1861, 1863 y 1872, siendo las obras finalizadas ya en el siglo XX.

Finalmente, la tercera obra fue la construcción de una fuente nueva en la Calle Luis Sauquillo, tal y como recogen los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento, cuyas aguas provendrían ya, quizás, de Fregacedos.

Con las aguas sobrantes de la Fuente de la Cruz de Luisa, se hizo a finales de esta centuria un lavadero extramuros de la villa, en la confluencia de las calles Arroyada del Tesillo y Francisco Javier Sauquillo. Como otras tantas construcciones, hoy es un elemento desaparecido, igual que el que fuera, probablemente, el lavadero del llamado barranco de la Fresa. A pesar de no existir documentación sobre él, sí se ha conservado una fotografía de archivo, gracias a la cual se sabe que estaba formado por un pabellón alargado y bajo, de cubiertas inclinadas y abierto a la calle, a modo de porche, sobre siete tramos con imagen porticada sobre cuatro pilastras62 exentas prismáticas63, quedando rematado por dos tramos extremos semicerrados con sendos huecos bajo arco de medio punto65. Las pilastras y los macizos estaban encalados. El cobertizo albergaba unas piletas longitudinales para el lavado.

Las escuelas, por su parte, siguieron funcionando en unas condiciones que distaban mucho de ser las idóneas. Sobre el pósito, ya expoliado, nos llega su última noticia en 1891, momento en que se urge su venta por el gobernador, si bien esto no se cumplirá, debido a que los concejales de aquel momento desconocían su propia existencia, por lo que se continuaría en él con las labores docentes hasta 1900. Es en ese año cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que en 1901, con el Conde de Romanones, costeará la enseñanza, de la que hasta entonces se hacían cargo económicamente los Ayuntamientos. Cabe destacar que, a pesar de las malas condiciones de las instalaciones, a lo largo de los últimos años del siglo XIX descendió en Fuenlabrada el índice de analfabetismo, gracias a personas como el maestro don Juan Ortega, el cual se comprometió a dar clases gratuitas a los adultos en horario nocturno a cambio de que el municipio se hiciera cargo de de los gastos de los materiales y el alumbrado necesarios.

Demográficamente hablando, las primeras décadas del siglo XX son para Fuenlabrada sinónimo de cierta estabilidad, aunque con ligera tendencia a la baja, ya que de los 2.380 que apuntaba Marín Pérez en 1887 se pasa a los 2.257 que asegura Juan Ortega Rubio66 en 1921. En estos año, la villa continúa construyendo fuera de la población aquellos edificios cuyos usos son perjudiciales para la salud pública, como el nuevo matadero, levantado al final de la Calle de la Fuente en 1912 en estilo neomudéjar.

Durante la Dictadura (más conocida como “Dictablanda”) de Primo de Rivera (1923-1930), se llevó a cabo un importante plan de construcciones escolares, proyectándose para Fuenlabrada, en 1928, unas escuelas graduadas que, ubicadas en la prolongación de la Calle del Norte, con una superficie de 513,12 m2 y rodeadas de un campo escolar de 1.718,88 m2, contarían con dos plantas, la baja para las niñas y la alta para los niños, con entradas independientes en sendos laterales accesibles mediante rampas. Por desgracia, no llegó a hacerse realidad y todo quedó en un proyecto no ejecutado. Iba a ser un casón con unas trazas en “U” de base ancha, formada ésta por una amplia banda de aulas de 9,50 por 6,40 m2, provistas de grandes ventanas, a la que se unirían, de manera transversal y en ambos extremos, los dos cuerpos que acogerían los vestíbulos y el guardarropas, los servicios, el núcleo de la escalera, un aula pequeña para trabajos manuales y despachos para los profesores. Al mismo tiempo, los dos cuerpos quedarían conectados por una angosta galería que, adosada longitudinalmente a las aulas, se iba a utilizar como biblioteca y museo escolar. Por lo que respecta a la que iba a ser su construcción, ésta queda perfectamente descrita en el ya citado “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, cuando menciona que “[...] estaba prevista según muros de carga de ladrillo trabado con mortero67 de cal y cubierta de armaduras metálicas en hierro y parecillos68 de madera bajo teja cerámica sentada con barro, con limas70 y caballetes72 dispuestos sobre mortero de cemento. Las esquinas se reforzaban con pilastras ejecutadas con fábrica de ladrillo unido con mortero de cemento, que también constituía el basamento, de forma que los propios elementos constructivos hacían las veces de elementos decorativos”.

Económicamente, hay pocas variaciones en los años cercanos al estallido de la Guerra Civil Española (1936-1939) con respecto a los últimos del siglo XIX. La población continúa viviendo de la agricultura, de la ganadería y de la pequeña industria que hemos señalado anteriormente. Será la guerra la que suponga un golpe fuerte en el municipio, sufriendo graves daños algunos de los distritos y siendo adoptado, a su finalización, por la Dirección General de Regiones Devastadas. El 2 de noviembre de 1936, ya caídos los pueblos cercanos de El Álamo, Batres, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada y Villamanta, Fuenlabrada es tomada por las tropas del bando nacional al mando del General Fernando Barrón Ortiz (Vitoria, 4 de mayo de 1892 – Madrid, 16 de junio de 1953).

En los años 50, el “Diccionario Geográfico” nos muestra una Fuenlabrada con una economía principalmente agropecuaria y con una industria notablemente disminuida, igual que su población, calculando que había 2.107 habitantes, de los cuales 195 eran labradores, 550, jornaleros, y 75, industriales y comerciantes. El núcleo urbano es algo más extenso que hacía cincuenta años, si bien de los 488 edificios de viviendas con los que contaba, 140 eran de construcción reciente debido a los desastres producidos durante la Guerra Civil. Hay, asimismo, cuarenta inmuebles con usos diversos: una fábrica de harina, dos de ladrillos, una de mosaicos, una de caramelos, cuatro tahonas73, otras industrias menores e incluso un cine. De igual modo, en esos años se construyen también dos fuentes: la que se adosa a la Iglesia de San Esteban y la de la Cruz de Luisa, ésta frente al también nuevo cuartel de la Guardia Civil.

También en esta década, en concreto en 1950, se reconstruye y se amplía el cementerio, siguiendo el proyecto redactado por el arquitecto Juan Antonio Cabeza para la Dirección General de Regiones Devastadas, el cual incluía, entre otras medidas, la de construir una capilla nueva, un pabellón de servicios generales y un cementerio civil adjunto.

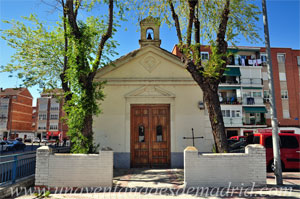

La Ermita de Santa Ana, próxima a donde estuvo la primitiva, acabó desapareciendo con los años. Asimismo, otras nuevas sustituirán a las ya existentes, de modo que donde estuvo la Ermita de Belén, se alzará la que hoy es conocida bien por el mismo nombre, o bien por Ermita del Cristo de las Lluvias. Por último, la del Cristo Pequeño, o del Santo Cristo del Calvario, se construirá en el lugar en el que anteriormente estuvo la original, ya derruida.

Dentro de las actuaciones de Regiones Devastadas, también estuvo la de habilitar el antiguo pósito como grupo escolar, bajo el proyecto que hizo en 1944 el arquitecto Luis Díaz Guerra, dividiéndolo en dos clases (niños y niñas), un local de usos múltiples, guardarropa, aseos independientes, despachos y leñera. De esta misma época es la casa del médico, en la Calle de la Iglesia. Unos años antes, en 1946, y siguiendo las directrices de la arquitecta Rita Fernández Queimadelos, se acometería la reconstrucción del lavadero que había en la Calle de Extremadura, similar éste al que había en el barranco de la Fresa y, al igual que él, desaparecido.

Sin embargo, las obras de mayor envergadura que se ejecutaron en la villa por parte de la Dirección General de Regiones Devastadas se dieron en los edificios más emblemáticos del municipio, como son la Casa Consistorial y la Iglesia de San Esteban, además de la construcción de viviendas. Toda esta labor se vio complementada en los años cincuenta con la configuración del Coto Forestal de Previsión Escolar que instaló la Comisión Forestal de la Diputación Provincial, así como algunas pequeñas actuaciones sindicales, como es el caso de la dotación de un almacén-granero para la Hermandad Sindical del Campo de Fuenlabrada, un proyecto del arquitecto Luis Recio Gómez fechado en 1954.

Ya en los años 60, se acometería un gran plan para abastecer Fuenlabrada de agua; no obstante, el espectacular crecimiento poblacional que a partir de entonces, y durante los años posteriores, tuvo el municipio hizo que éste acabase siendo insuficiente. En este mismo período, se forman nuevos barrios en la ciudad, tal es el caso de los de la Estación y de Belén, se construyen más viviendas (como las del camino de Alcorcón), y se crean las primeras naves industriales en las carreteras de Humanes y Pinto, un sector en el cual el empresario leonés Manuel Cobo Calleja impulsaría el polígono industrial que lleva su nombre, siendo éste una obra del arquitecto Manuel Álvarez de Toledo. Actualmente, este polígono destaca por agrupar en él un gran número de negocios de importación mayorista de productos de fabricación china, siendo considerado el mayor recinto empresarial chino de Europa.

En esas décadas, las comunicaciones en Fuenlabrada ya eran buenas, estando bien comunicada la ciudad por carretera con las localidades de alrededor. Esto, entre otros factores, contribuyó a que, al igual que ocurrió con otros municipios cercanos, Fuenlabrada experimentara un extraordinario crecimiento, lo que conllevó que se abandonara y prácticamente se arruinara el núcleo urbano y se construyeran nuevos bloques de viviendas, éstos de varias alturas, en las afueras del casco antiguo, creándose de este mismo modo nuevos barrios. Igualmente, Carlos Patroni se encargará de renovar, en 1971, la Plaza de España, y se restaurarán los cines Azul y Martín, ambos en la entonces Calle del Generalísimo, con un proyecto de José Fernández-Cavada para Dionisio Martín.

Y es que el boom que vivió Fuenlabrada a partir de los años 70 por la llegada de nuevos habitantes que buscaban mejores oportunidades laborales y económicas se tradujo en pasar de los 7.369 habitantes que tenía en 1970 a los 65.181 que alcanzó en sólo diez años, en 1980, convirtiéndose en el mayor incremento demográfico vivido en España en dicho período y teniéndose que conceder licencias para la edificación de 60.000 viviendas en terrenos hasta entonces rústicos. Pero al igual que esto trajo consecuencias buenas, también dejó patente que las infraestructuras ya construidas todavía eran insuficientes; por ejemplo: sólo había dos consultorios médicos para toda la población fuenlabreña, por lo que llegó a haber hasta 50 consultas pediátricas por hora; no había bastantes colegios para escolarizar a todos los niños (recordemos que la mayor parte de las nuevas familias estaban formadas por parejas jóvenes con hijos), a lo que hay que sumar que los que había contaban con instalaciones muy deficitarias; las comunicaciones con Madrid eran poco frecuentes y de escasa calidad, con carreteras viejas, y el transporte interno tampoco era mejor; y, por último, el problema de siempre, un insuficiente abastecimiento de agua que obligaba al suministro mediante pozos locales.

En los 80, vuelve a ser necesario ampliar el cementerio, mientras que el tejido industrial continúa creciendo con el mismo desorden de los años previos. Siguen llegando nuevos vecinos, procedentes sobre todo de Andalucía y Extremadura, así como gente de Madrid para la que es imposible hacer frente a los altos costes de la vivienda en la capital. A todo esto, hay que sumar una alta natalidad. Esta situación hace que sea vital la realización de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planifique y estructure el territorio y las actuaciones a llevar a cabo en él. Será así como se apruebe el PGOU del 14 de noviembre de 1986, que incluiría un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del casco antiguo, fijándose en él las medidas para garantizar la calidad de vida en Fuenlabrada mediante la mejora de las comunicaciones, la creación de zonas verdes, la construcción de nuevas dotaciones, etc. De estos años es, por ejemplo, el Pabellón Municipal Fernando Martín, el edificio polideportivo más emblemático de la localidad.

En la actualidad, Fuenlabrada es una ciudad moderna y joven, alegre, viva, abierta y acogedora con todo aquel que decide venir o instalarse, dotada con una serie de servicios e infraestructuras que la hacen atractiva para todo tipo de personas y familias. Comprometido con la cultura, el municipio cuenta con tres teatros, como el Nuria Espert o el Josep Carreras; con salas de exposiciones, como las que hay en el Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART); siete bibliotecas municipales; la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado, que lleva el nombre de este célebre compositor y guitarrista del siglo XIX, cuyo nacimiento unas fuentes ubican en Madrid y otras, en Fuenlabrada; la Universidad Popular, que ofrece talleres y cursos; etc. Asimismo, la localidad es sede de uno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos, funcionando desde octubre del año 2000, donde se integran las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Creado en diciembre de 2002, frente al campus se instaló el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Pero no nos demoremos más y pasemos a conocer algunos de los elementos de mayor interés que el visitante podrá encontrar en la ciudad.

Monumentos y puntos de interés

2. Ayuntamiento nuevo

3. Casa-Cuartel de la Guardia Civil (antigua)

4. Casa del Médico

5. Edificio Los Arcos

6. Ermita de Belén

7. Ermita del Cristo del Calvario

8. Iglesia de San Esteban Protomártir

9. Vivienda de transición de rural a urbana de estilo neomudéjar

10. Vivienda urbana de finales del XIX

11. Viviendas urbanas de estilo neomudéjar

La Iglesia de San Esteban Protomártir, situada cerca del Ayuntamiento viejo, constituye el más antiguo y mayor templo de la ciudad. Aunque debido al incendio de los Archivos Parroquiales hay una gran falta de información, parece ser que su origen se encuentra en la iglesia levantada en el siglo XVI, de la que se sospecha, dada la tradicional falta de recursos económicos de Fuenlabrada, que fue financiada por la importante y noble familia de los Vargas, establecida en la localidad durante el reinado de Carlos I.

La Iglesia de San Esteban Protomártir, situada cerca del Ayuntamiento viejo, constituye el más antiguo y mayor templo de la ciudad. Aunque debido al incendio de los Archivos Parroquiales hay una gran falta de información, parece ser que su origen se encuentra en la iglesia levantada en el siglo XVI, de la que se sospecha, dada la tradicional falta de recursos económicos de Fuenlabrada, que fue financiada por la importante y noble familia de los Vargas, establecida en la localidad durante el reinado de Carlos I.

En la siguiente centuria, se cree que debido a su derrumbamiento, se reconstruye, terminándose las obras en el año 1671, una fecha que aparece grabada en el exterior del muro Sur, en el dintel74 de la ventana de la sacristía. No obstante, se considera que del antiguo edificio quedaron la cabecera y el crucero por estar realizados con mejores materiales.

En el siglo XVIII, concretamente en 1759, el templo sufre un nuevo desplome parcial en el que pierde la fachada principal y la torre, emprendiéndose unas obras de reconstrucción y ampliación que finalizarían en el año 1776. El nuevo reloj de la iglesia es construido, reutilizando algunos de los materiales del anterior, por el relojero toledano Juan Corona. Los primeros documentos parroquiales en los que se hace mención a obras o actividades de mantenimiento en San Esteban son del año 1848 y, en ellos, se señala el cambio de las campanas por hallarse dañadas o anticuadas. Nuevas intervenciones, en las que se recogen donaciones de los vecinos, son llevadas a cabo en los años 1854, 1856 y 1857.

En 1858, ante el estado de amenaza de ruina de los muros Norte y Sur, la Reina Isabel II autoriza la realización de trabajos en el edificio en los que también se repararían la cubierta y el suelo. De estas obras, finalizadas al año siguiente, se encargó el arquitecto don Francisco Enríquez Ferrer, miembro, como académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

A lo largo de lo que quedaba del siglo, se ejecutaron diferentes trabajos de reconstrucción y reparación de poca importancia, hasta llegar al siglo XX, en que, tras el estallido de un cercano polvorín durante la Guerra Civil Española, el templo sufre graves daños tanto por la explosión como por el incendio subsiguiente, resultando afectadas la fachada y la nave. Las reparaciones, conforme a un proyecto de 1944, son llevadas a cabo por el arquitecto Francisco Javier Bellosillo García, quien actúa en los muros –tanto interiores como exteriores– , la cabecera, el chapitel76, la bóveda del baptisterio77, etc. Durante esta intervención, se proyectó llevar a cabo una obra en la que, entre otras mejoras, se construiría una segunda torre, dada la existencia de la estructura para el arranque de ella, así como resaltar el crucero, al subir su altura mediante la adición de un tambor78 de forma cilíndrica, sustentado sobre pechinas79 y del que se elevaría una cúpula rematada con linterna81. Evidentemente, dada la situación de penuria posbélica del país, este proyecto no se llegó a realizar, limitándose los cambios a rebajar la altura de la cubierta con el fin de resaltar la figura de la torre.

A finales del siglo XX, conforme al proyecto fechado en 1994, los arquitectos María Antonia González Valcárcel, David Landínez González-Valcárcel y Francisco Landínez Gutiérrez llevaron a cabo una rehabilitación en el edificio que culminó en el año 2000. En ella, se corrigieron las humedades del templo, las posibles deformaciones de techo y del chapitel, se cambió el solado por uno nuevo de mármoles rosas y rojos, y se reparó la bóveda del baptisterio.

La iglesia tiene planta de cruz latina82, consta de una única nave, un crucero muy corto y un ábside semioctogonal, procedentes estos dos últimos de la construcción del siglo XVI. El ábside se encuentra exteriormente reforzado por grandes contrafuertes, ofreciendo una imagen similar a la de otras iglesias de la comunidad de parecida datación, como, entre otras, la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe, o la Iglesia de San Nicolás de Bari, en Villaconejos. En la fachada principal, situada al Este, vemos la única torre con que cuenta el templo, la Norte, cubierta con chapitel, y las formas de lo que podría haber sido la torre Sur del mismo. Entre ambas, está la portada principal de la iglesia, dividida en dos cuerpos, el inferior, con la entrada adintelada y enmarcada por pilastras almohadilladas84. Una remarcada cornisa sirve de separación entre ambos cuerpos, quedando rematadas en el superior las pilastras mediante formas piramidales. En el centro, dentro de una hornacina y bajo un frontón86 recto y cortado rematado por una cruz, se encuentra la imagen del santo titular de la iglesia.

El interior del templo presenta un orden toscano87 de pilastras planas. La nave principal se cubre con una bóveda de cañón98 sobre arcos formeros99; el crucero, con una bóveda vaída100; la sacristía, con una bóveda apainelada101; y la capilla del baptisterio cuenta con una cúpula rebajada. Veamos a continuación, de forma somera, los diversos retablos y capillas que podemos contemplar al visitar la iglesia, comenzando para ello por los pies y por el lado de la Epístola103. La primera que encontramos, frente a la torre, es la Capilla Bautismal, con las imágenes de la Virgen de Fátima, San Isidro Labrador, Santa Rita, San Luis, San José y la Piedad; el siguiente, insertado en el muro, es el Retablo de San Antonio, con las imágenes, además, de San Antón, San Francisco de Asís y el cuadro representando la imposición de la casulla105 de la Virgen María a San Ildefonso de Toledo; la próxima es la Capilla Penitencial, con un cuadro de la Virgen de Belén, del siglo XVII; antes de llegar al transepto106, vemos el Retablo de la Virgen de la Soledad, con el cuadro del Santo Sepulcro; y terminamos este lado del edificio en el transepto de la Epístola (Sur), en donde tenemos dos retablos, el de la Virgen del Pilar y el San Esteban Protomártir, santo titular del templo.

Seguidamente, giramos hacia la Capilla Mayor y, en ella, vemos el Retablo de San Esteban, del siglo XVII y atribuido por algunas fuentes a José Benito de Churriguera. En particular, se cree que lo realizó tras los anteriores retablos de San Esteban, de Salamanca, de 1693, y del Salvador, de Leganés, entre 1701 y 1707. Éste está formado por un banco107 con funciones de basa108; un cuerpo en el que destacan cuatro columnas salomónicas109 enmarcando sendas hornacinas con las imágenes de San José, a la izquierda, según miramos el retablo, y de San Isidro Labrador, a la derecha, y, sobre el tabernáculo111, en el centro, un gran cuadro de San Esteban pintado por Claudio Coello.

Entramos en el transepto del Evangelio (Norte) y volvemos a encontrarnos aquí con dos retablos, el de la Inmaculada y el del Nazareno; continuamos por la nave y, en este lado, sólo encontramos ahora dos retablos, ambos incrustados en el muro y enfrentados a los de la Virgen de la Soledad y San Antonio vistos antes: en primer lugar, el del patrón de Fuenlabrada, el Santo Cristo de la Misericordia; y después, el Retablo de la Virgen del Carmen, con Santa Lucía y San Agustín.

La Iglesia de San Esteban Protomártir está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

Localización:Plaza de Francisco Escolar, s/n.28944 Fuenlabrada.

Muy cerca de la anterior iglesia, se encuentra el antiguo Ayuntamiento de la ciudad, construido en 1878 y restaurado a finales de la primera década de este siglo XXI como un centro cultural.

Muy cerca de la anterior iglesia, se encuentra el antiguo Ayuntamiento de la ciudad, construido en 1878 y restaurado a finales de la primera década de este siglo XXI como un centro cultural.

La primera Casa Consistorial de Fuenlabrada se levantó seguramente a finales del siglo XV, conforme a las instrucciones de las Cortes de Toledo, del año 1480, por las que daba un plazo de dos años para que todas las villas construyeran una Casa de Concejo, siguiendo las órdenes dadas por los Reyes Católicos con el fin de reforzar el poder real en los municipios.

En el siglo XVI, en particular entre 1665 y 1670, el Ayuntamiento es reformado casi constantemente, reparándose la cubierta y las fachadas, y abriéndose en la principal de estas últimas las puertas de audiencia y una nueva ventana. Además, se empedró el piso inferior, se colocaron las barandillas de madera de la escalera de acceso a la planta superior y se cambió la cerrajería del edificio, comprándose diferente mobiliario para el mismo. Las obras en el edificio continuaron durante este siglo y el siguiente, debido al estado de ruina en que se encontraba, hasta que en el año 1790 se decidió construir un nuevo edificio, en el que se reutilizaron las pilastras de piedra del antiguo, que se levantan en el pórtico de la planta inferior.

Sin embargo, la fábrica de la Casa Consistorial resultante no debió ser de una gran calidad, cuando en 1830 y 1868 debió ser nuevamente reparado, estando casi arruinado para este último año. A causa de ello, los miembros del Ayuntamiento enviaron un oficio a S.M. la Reina Isabel II, en la que solicitaban fondos para nuevas obras, exponiendo las siguientes razones que las justificaban, según podemos leer en la página 401 del “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”: “Porque es el caso, Señora, que el local donde celebra sus sesiones este Ayuntamiento no sólo es feísimo, sucio e impropio para tal objeto, sino que también se encuentra en malísimo estado amenazando ruina, la cual se acredita por el informe facultativo y copia de acta que tiene honra en acompañar”. El oficio no fue respondido.

Finalmente, el 28 de junio de 1877, se sacan a subasta las obras del edificio, a pagar en su totalidad con fondos municipales, finalizándose éstas el 27 de julio del siguiente año y dando como resultado un inmueble con planta en “L”, dos alturas, tejado a dos aguas113 y una destacada fachada de pilastras de granito en la planta inferior y pilares metálicos de hierro forjado en la primera planta. En 1893, se emprende una nueva intervención, consistente en la construcción de un retrete y en las obras de apertura de una salida trasera.

Tras la Guerra Civil Española, el edificio es restaurado parcialmente, con la sustitución de la deteriorada cubierta y otras obras de adecentamiento. En 1973, se lleva a cabo una importante ampliación, con la construcción de un nuevo volumen de moderna factura junto a su fachada trasera, y en 1979, se reforma el viejo inmueble, a la par que se levanta una nueva planta en el nuevo edificio

En la actualidad (junio de 2018), tras la reforma llevada a cabo en este siglo, el antiguo Ayuntamiento es sede del centro cultural Espacio Joven “La Plaza”.

El edificio del antiguo Ayuntamiento está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

Aunque en Fuenlabrada no quedan demasiadas viviendas urbanas de finales del siglo XIX o principios del XX, sí es cierto que un gran número de ellas permanecen agrupadas cerca del antiguo Ayuntamiento y de la Iglesia de San Esteban, mostrando así cuál era el centro urbano en aquella época. Normalmente, todas estas viviendas tienen una serie de características comunes, como son el hecho de situarse en plazas o cruces de calle dentro de manzanas cerradas, o en esquina o en chaflán con patio en el interior de la parcela, estar construidas en medianería114, tener dos alturas y cubiertas con tejas curvas de cerámica, y un alero sobre canecillos115 de madera, o cornisas, o impostas116. La fachada suele ser lisa en la planta baja y con balcones en la superior. Este tipo de vivienda se divide en dos tipos principales según las fachadas, pudiendo ser éstas de ladrillo visto, en estilo neomudéjar, o revocadas117.

Aunque en Fuenlabrada no quedan demasiadas viviendas urbanas de finales del siglo XIX o principios del XX, sí es cierto que un gran número de ellas permanecen agrupadas cerca del antiguo Ayuntamiento y de la Iglesia de San Esteban, mostrando así cuál era el centro urbano en aquella época. Normalmente, todas estas viviendas tienen una serie de características comunes, como son el hecho de situarse en plazas o cruces de calle dentro de manzanas cerradas, o en esquina o en chaflán con patio en el interior de la parcela, estar construidas en medianería114, tener dos alturas y cubiertas con tejas curvas de cerámica, y un alero sobre canecillos115 de madera, o cornisas, o impostas116. La fachada suele ser lisa en la planta baja y con balcones en la superior. Este tipo de vivienda se divide en dos tipos principales según las fachadas, pudiendo ser éstas de ladrillo visto, en estilo neomudéjar, o revocadas117.

Veamos a continuación algunas de ellas:

Del primer tipo hay dos casas de estilo neomudéjar, situadas a ambos lados del Ayuntamiento antiguo, que destacan sobre las demás por los pórticos de que disponen y que dan continuidad al de la Casa Consistorial. La situada a la izquierda (Oeste) del Ayuntamiento, según miramos hacia él, presenta unas columnas de estilo clasicista con basas de gran tamaño, fustes lisos y capiteles de estilo corintio118. Las plantas bajas de ambas son de revoco y están dedicadas a locales comerciales, mientras que las superiores son de ladrillo visto en estilo neomudéjar con llagueado122 horizontal y recercado, también de ladrillo, en los huecos superiores. En la casa de la derecha (Este), la balconada es corrida, mientras que la de la izquierda (Oeste) son balcones lo que presenta. En esta última, es de señalar el ornamentado alero que remata la fachada.

Los soportales de las dos construcciones forman un conjunto junto al antiguo Ayuntamiento, incluido todo ello dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

Un ejemplo del segundo tipo de vivienda urbana de finales del siglo XIX, con la fachada revocada, es la hoy Casa de la Mujer, en la que destacan, además de por su actual colorido, los recercados de paños123 y huecos, así como la rejería de los mismos.

Un ejemplo del segundo tipo de vivienda urbana de finales del siglo XIX, con la fachada revocada, es la hoy Casa de la Mujer, en la que destacan, además de por su actual colorido, los recercados de paños123 y huecos, así como la rejería de los mismos.

Este inmueble consta de una planta en “L”, dos alturas y cubierta a un agua. Las fachadas son simétricas con respecto al número de tres ejes verticales de huecos, con balcones en la superior y la entrada al edificio en el eje central de la Plaza de Francisco Escobar. Los vanos124 de la planta de arriba y de la entrada están rematados por un dintel, mientras que los de las ventanas del piso bajo lo son por arcos escarzanos125.

En la Casa de la Mujer, dependiente de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se lleva a cabo todo el programa para la atención a víctimas de violencia de género, con asesoría tanto legal como psicológica, y talleres de género y salud.

El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

Localización: Plaza de Francisco Escolar, 1. 28944 Fuenlabrada.

La casa neomudéjar que vemos en este artículo es un caso singular de transición de la vivienda rural a la urbana. Se trata de un edificio de notable tamaño y tres alturas en el que los huecos de la parte superior son de pequeño tamaño, como podría corresponder al espacio de almacenaje de una casa rural (grano, forraje, etc.). En la fachada, rematada por un alero de madera, además del recercado de los vanos y su rejería, se remarcan sendas impostas de separación de ladrillo entre cada planta.

La casa neomudéjar que vemos en este artículo es un caso singular de transición de la vivienda rural a la urbana. Se trata de un edificio de notable tamaño y tres alturas en el que los huecos de la parte superior son de pequeño tamaño, como podría corresponder al espacio de almacenaje de una casa rural (grano, forraje, etc.). En la fachada, rematada por un alero de madera, además del recercado de los vanos y su rejería, se remarcan sendas impostas de separación de ladrillo entre cada planta.

El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

Localización: Plaza de Francisco Escobar, 2. 28944 Fuenlabrada.

Otra construcción de especial interés, situada entre la Plaza de Francisco Escolar y la iglesia, junto a las anteriores construcciones, es la antigua Casa del Médico, levantada tras la Guerra Civil conforme a un tipo de edificio cuya construcción se repite en otras localidades del entorno, como en Torrejón de la Calzada, en donde sigue funcionando como Centro de Salud. Se trata de un edificio exento de dos plantas, fachadas de ladrillo visto y cubierta a cuatro aguas. Consta de cuatro ejes verticales de vanos en su fachada principal, con sendas entradas al edificio en los laterales, y de cinco ejes en la trasera, con una única entrada en el eje situado más hacia el extremo Oeste (hacia el Ayuntamiento). Los vanos, todos ellos recercados con mampostería, están rematados por arcos escarzanos, excepto en las dos entradas al edificio de su fachada principal.

Otra construcción de especial interés, situada entre la Plaza de Francisco Escolar y la iglesia, junto a las anteriores construcciones, es la antigua Casa del Médico, levantada tras la Guerra Civil conforme a un tipo de edificio cuya construcción se repite en otras localidades del entorno, como en Torrejón de la Calzada, en donde sigue funcionando como Centro de Salud. Se trata de un edificio exento de dos plantas, fachadas de ladrillo visto y cubierta a cuatro aguas. Consta de cuatro ejes verticales de vanos en su fachada principal, con sendas entradas al edificio en los laterales, y de cinco ejes en la trasera, con una única entrada en el eje situado más hacia el extremo Oeste (hacia el Ayuntamiento). Los vanos, todos ellos recercados con mampostería, están rematados por arcos escarzanos, excepto en las dos entradas al edificio de su fachada principal.

Tras haber perdido su función sanitaria, ha tenido varias utilidades, como la de Casa de Artesanía, realizada ésta por mujeres de la localidad, y en la actualidad es sede del Centro Municipal “Enredad@s”, utilizado como Espacio Asociativo de Igualdad y como Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, con sendas aulas de chino mandarín y árabe, así como un taller de conversación “Speak English”.

La antigua Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada se construyó en los años 40 del pasado siglo XX, conforme a un proyecto modificado del año 1942 del arquitecto Enrique García Ormaechea, finalizándose las obras, dirigidas por el también arquitecto Antonio Teresa Martín, en el año 1946 y haciéndose entrega del mismo el 15 de febrero de dicho año. El inmueble se compone de gruesos muros de ladrillo con morteros de cemento, forja de viguetas de hierro y cubierta de teja curva sobre armadura de madera. Los recercados de los huecos, así como los distintos salientes de la fachada (cornisas, impostas, etc.), son de ladrillo con mortero, a diferencia de los umbrales126 de la entrada, que son de granito.

La antigua Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada se construyó en los años 40 del pasado siglo XX, conforme a un proyecto modificado del año 1942 del arquitecto Enrique García Ormaechea, finalizándose las obras, dirigidas por el también arquitecto Antonio Teresa Martín, en el año 1946 y haciéndose entrega del mismo el 15 de febrero de dicho año. El inmueble se compone de gruesos muros de ladrillo con morteros de cemento, forja de viguetas de hierro y cubierta de teja curva sobre armadura de madera. Los recercados de los huecos, así como los distintos salientes de la fachada (cornisas, impostas, etc.), son de ladrillo con mortero, a diferencia de los umbrales126 de la entrada, que son de granito.

En el momento de su inauguración, el cuartel, de un solo cuerpo, dos plantas y un gran patio en el centro, disponía de un pabellón para el comandante del puesto y de otros siete para los guardias, formados estos últimos por un comedor, tres dormitorios, una cocina y un lavabo con ducha. El edificio contaba también con dormitorios, oficinas, una gran sala para el cuerpo de guardia, garajes y cuadras. En el chaflán por el que se unían los dos brazos de la construcción, y que servía de acceso principal al interior del mismo mediante un arco rebajado127, existían dos torreones, uno a cada lado de éste, con funciones de garita129, para lo cual tenían varias troneras130 en su paramento.

A principio de los años 80 del pasado siglo XX, tras haber dejado de prestar servicio como cuartel, es remodelado para acoger un Centro Municipal de la Tercera Edad, terminándose las obras en 1983. En la actualidad (junio de 2018), tras haber sido nuevamente reformado, es sede del Centro para la Igualdad “8 de marzo”, dependiente de la Concejalía de Igualdad, en el que se ofrecen talleres de variadas temáticas, como de psicología clínica y social o de información y prevención de la violencia de género, todos ellos gratuitos.

El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.

En el año 1855, el gobernador provincial ordena, tras un informe del inspector de enseñanza en el que denunciaba las malas condiciones higiénicas de las escuelas de niños y de niñas de Fuenlabrada, el acondicionamiento del viejo pósito, entonces en desuso, para instalar en su interior dos escuelas, una de niños y otra de niñas, además de las respectivas casas del maestro y de la maestra.

En el año 1855, el gobernador provincial ordena, tras un informe del inspector de enseñanza en el que denunciaba las malas condiciones higiénicas de las escuelas de niños y de niñas de Fuenlabrada, el acondicionamiento del viejo pósito, entonces en desuso, para instalar en su interior dos escuelas, una de niños y otra de niñas, además de las respectivas casas del maestro y de la maestra.

Una vez finalizada la Guerra Civil, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas convirtió el viejo edificio en un nuevo grupo escolar. Para ello, y según un proyecto del arquitecto Luis Díaz Guerra del año 1944, se reconstruyó el inmueble con cimientos de hormigón, muros de carga de ladrillo y cubierta con armadura de madera y con tejado a dos aguas. La obra resultante, el Edificio Los Arcos, es de una sola planta, presenta en sus dos fachadas mayores sendos pórticos bajo arcos de medio punto y en la unión de ambas un chaflán con tres grandes vanos cuadrangulares. La escuela constaba entonces de dos clases, una para niños y otra para niñas, así como un local de usos múltiples.

Desde entonces, este edificio ha tenido diferentes usos, entre otros los de colegio público, anexo a otro colegio, instituto de Formación Profesional con carácter provisional, aula y talleres de la Universidad Popular y Casa de la Juventud. A finales del siglo XX, se llevó a cabo una profunda intervención sobre él, dentro de un proyecto en el que la Concejalía de Juventud, la Asesoría Jurídica, el Consejo de Juventud, diferentes cursos de Formación Ocupacional del INEM y diversas actividades festivas como el cine, las tertulias, etc. tendrían su sede aquí. Para ello, las fachadas mudaron su color blanco en otro térreo en lo que se refiere a cornisa, recercado de los huecos cuadrados y zócalos, y se instalaron nuevas cubiertas de teja plana. Además, dadas las numerosas actividades que se iban a desarrollar en él, se amplió mediante la construcción de un nuevo bloque, de mayor altura y planta en “L”, que cerraba el patio interior por sus laterales Norte y Este, y por el que se accede al edificio. En la actualidad, es sede del Espacio Fuenlisclub “Los Arcos”, un lugar polivalente en el que, además de facilitar su uso a agrupaciones infantiles y juveniles, se llevan a cabo actividades como las de Taller “Play English” de la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, taller de teatro infantil “Súbete al Escenario“, “Ludobebé Fuenli”, yoga Infantil y taller de ocio inclusivo “Sensibiliz-Arte”.

Localización: Entre las calles de la Arena y de Norte, acceso por la Plaza de Poniente, s/n. 28944 Fuenlabrada.

A finales del siglo pasado, surge en Fuenlabrada la operación CAESI, un proyecto urbanístico por el cual se quiere instalar en la ciudad, de forma contigua al histórico núcleo poblacional, un segundo centro urbano que reúna todos los servicios públicos municipales y que sea un motor para su actividad económica. Como parte central del proyecto, destaca la construcción de un Ayuntamiento nuevo junto al intercambiador del ferrocarril de Cercanías, para lo cual se convoca, en 1992, un concurso al que se presentan 25 anteproyectos y en el que resulta ganador el de los arquitectos Eduardo Pesquera González, Jesús Ulargui Guruza, Enrique Delgado Cámara, Carlos Laina Corral y Sergio de Miguel García.