Pueblos de Madrid

Valdaracete

Miércoles, 25 de marzo de 2020

Introducción

Contenidos

- Introducción

- Resumen histórico

- Monumentos y puntos de interés

- Mapa de los Monumentos y puntos de interés

En el Sudeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, a unos 61 km de la capital, se encuentra el municipio de Valdaracete, de 609 habitantes y 64,3 km2 de extensión. Cuenta con dos núcleos de población: por un lado, el principal, Valdaracete, situado en el centro del término municipal a una altitud de 744 metros, y por otro lado, el Caserío de Fuensaúco, al Sur de éste. El término limita, al Norte, con Carabaña y la provincia de Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al Este, con Brea de Tajo y Estremera; al Sur, con Fuentidueña de Tajo y con Villarejo de Salvanés, municipio este último con el que continúa todo su límite Oeste hasta llegar a Carabaña.

El origen de su nombre, Valdaracete, tiene diferentes versiones. Según las Relaciones Topográficas de Felipe II1, este origen se debe a la pertenencia del lugar, incluyendo el valle, a un moro de nombre Acete (o Azete). Otras versiones, sin embargo, atribuyen la raíz del término al nombre de Val-Dar-az-záit, formado por Val, un prefijo castellano que antiguamente indicaba valle, y Dar-az-záit, nombre árabe de Casa del Aceite. Una tercera versión, la del historiador Fernando Jiménez de Gregorio, se basa en la existencia de agua salobre en el lugar –recordemos presencia en los alrededores de las aguas medicinales de Carabaña y Loeches–, por lo que establece como posible origen del nombre la unión de las palabras val (valle), acedo (de acetum: ácido o amargo) y el sufijo mozárabe2 -ete, significando con ello Valle amargo. Finalmente, hay otra versión, similar a la primera, que entiende que Valdaracete puede derivar de Val-Dar-Zayd, esto es, Valle de la casa de Zayd.

La superficie del término municipal de Valdaracete, dada su situación dentro del páramo3 delimitado por los ríos Tajo y Tajuña, presenta las características de la Alcarria5 madrileña: un ondulado terreno con alturas de entre 600 y 800 metros, entre las que destacan, entre otros, los vértices de Quiebrahilos, de 812 metros, y Valdelasierpe, de 815 metros, situados respectivamente en el centro y el Norte de la localidad. En el terreno, se suceden las mesetas6 y vaguadas7, así como las vegas formadas por los distintos cursos fluviales, entre los que destacan los arroyos de Carrizales, de Fuentesaúco, de Valdaracete, de Valdecañas o de Valseco.

La vegetación predominante en el término es la de monte bajo, con matorrales gipsícolas8 y poblaciones de chaparro, coscojo, esparto, jara o tomillo. En cuanto a sus especies animales, más escasa que en tiempos pasados, cuenta con conejos, liebres y perdices, además de algunos jabalíes y zorros.

Las principales carreteras que pasan por su término son la M-222, que lo comunica con Villarejo de Salvanés, por el Oeste, y con Estremera, por el Este, y la M-230, con la que enlaza con Fuentidueña, por el Sur, y la M-221, por el Norte, por donde atraviesa su término y por la que se llega hasta Carabaña y Campo Real, por el Norte, y Brea de Tajo, por el Oeste. Por lo que respecta a las vías pecuarias, cuenta con la Cañada Real Soriana, de gran importancia en otros tiempos y que cruza por el Este el municipio, destacando en ella el humedal de los Corrales de Trazas, en el que hay una fuente-abrevadero y un descansadero de ganado.

Sobre los orígenes de Valdaracete, no existe información escrita, apareciendo por primera vez que fue fundado por los árabes en las Relaciones Topográficas de Felipe II, del siglo XVI. En el capítulo (o pregunta) I de ellas, se cuenta, como ya vimos antes con respecto al origen de su nombre, que esta localidad fue árabe y su señor se llamaba Acete, de ahí su denominación.

Siglos XI-XII

Sí se sabe que, tras la reconquista de Toledo por Alfonso VI, en 1085, estas tierras permanecieron sin colonizar durante más de 50 años, hasta 1139, cuando Alfonso VII logró la rendición del castillo árabe de Oreja. Posteriormente, en 1171, Alfonso VIII entregó tanto la fortaleza como el territorio a la Orden de Santiago, siendo a partir de entonces cuando se llevaría a cabo la repoblación del territorio y cuando puede haberse dado, al igual que la de otros municipios de la zona, la fundación de Valdaracete.

Los territorios que esta Orden tenía a ambos lados del Tajo serían motivo de conflictos con el vecino Arzobispado de Toledo, dada su importancia económica con respecto al comercio, la ganadería y la posibilidad de tener molinos, además de contar con varias salinas. No obstante, la mayoría de los pleitos serían ganados por la Orden de Santiago.

Siglo XIII

En las mismas Relaciones, vemos en su capítulo XLIV que, con el fin de evitar estos conflictos, en los que se habían producido muertes y robos, el Arzobispo y el Comendador de la Orden decidieron crear, en 1277, la jurisdicción “hermandad y concordia”, la cual resolvería los problemas de las localidades de ambos señoríos. En Valdaracete, habría un juez que se encargaría de los pleitos que los vecinos de la Orden tuvieran contra los del Arzobispado y en Carabaña habría otro que llevaría los conflictos inversos. Por parte del Arzobispado, estaban las localidades de Ambite, Carabaña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes y Valdilecha, y por parte de la Orden, las de Estremera, Fuentidueña, Fuentesaúco, Salvanés, Valdaracete y Valdepuerco. Para el año en que se redactaron dichas Relaciones, en 1580, aún existía esta hermandad, habiéndose despoblado ya Fuentesaúco, Salvanés y Valdelpuerco debido a la falta de aguas.

Siglo XIV

En el siglo XIV, en el año 1328, época aquélla por la que Valdaracete tenía censados a unos 300 vecinos, hubo una ligera despoblación de la localidad. Ésta se debió a que el Maestre de la Orden de Santiago concedió fuero9 a la población de Fuentidueña, les cedió el castillo y les autorizó a residir en él hasta un máximo de 60 vecinos, con la condición de que lo mantuvieran y repararan, atrayendo con todo ello a diversa población de Fuensaúco, Morata y Valdaracete.

Siglo XV

En la siguiente centuria, conforme a los Libros de Visita de la Orden de Santiago, sabemos que Valdaracete tenía concejo, una iglesia bajo la advocación de San Juan, un hospital de la Orden para indigentes –localizado al final de la calle de San Juan– y dos hornos. El siglo termina con un cambio en el nombramiento de los maestres10 de las órdenes militares de España, cargo que a partir de entonces correspondería al propio rey de España. Esto comenzaría en 1487 para la Orden de Calatrava, en 1493, para la de Santiago, en 1494, para la de Alcántara y en 1583, para la de Montesa.

Siglo XVI

De acuerdo con el Censo de Pecheros de Carlos V11, realizado en 1528, Valdaracete —entonces escrito como 'Valdarazete'— contaba con 272 vecinos pecheros y pertenecía a la Orden de Santiago, dentro de la provincia de Castilla y el partido de Ocaña, ambas divisiones territoriales de dicha Orden.

Conforme a la Descripción y Cosmografía de España, realizada entre 1517 y 1523 por el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, Valdaracete tenía unos 210 vecinos, sus viviendas eran de yeso, tenía “malas aguas” y producía buenos vinos. También mencionaba que, en otro tiempo, esta población había estado rodeada por una muralla, así como que ya para entonces Fuensaúco se encontraba despoblado. Unos años después, en el manuscrito que firma el inquisidor general y arcipreste de Hita don Iván de Zúñiga y Ahumada en 1547, se habla de que tiene parroquia, una ermita –la de la Virgen de la Pera–, viviendas sencillas y calles empedradas.

En 1560, Valdaracete y Estremera son vendidas a don Francisco de Mendoza Vargas para pasar, posteriormente, a ser propiedad del príncipe de Éboli y duque de Pastrana don Ruy Gómez de Silva.

En 1580, continuando con las Relaciones de Felipe II, ya mencionadas anteriormente, vemos en el Cap. II que el pueblo tiene cuatrocientas casas y más de cuatrocientos cincuenta vecinos; en el IX, que jurisdiccionalmente depende de la Chancillería13 de Valladolid, acudiendo los pleitos en segunda instancia a la villa de Pastrana o a dicha Chancillería; en el X, que pertenece administrativamente de Pastrana; en el XI, que religiosamente forma parte del arzobispado de Toledo, del arciprestazgo de Mondéjar y del arcedianazgo de Guadalajara; y en el XVII, que la villa está en “tierra templada” y tiene “buen cielo”, viviendo mucho los hombres en ella.

En cuanto a su producción, la agrícola la tenemos en el cap. XVIII, en donde vemos que se obtiene pan, vino, azafrán, cáñamo y zumaque14 en cantidades medianas, que no tiene mucha leña y que la caza es poca, y ninguna salvaje. Las aguas, como aparece en el XXI, son abundantemente salobres, disponiendo de agua dulce, en poca cantidad, a un cuarto de legua15 del pueblo. En este capítulo, también cuentan cómo su molienda la hacen a una legua del pueblo, en la ribera del Tajuña. Los pastos, conforme al XXII, son “de muy buenas frutas” con yerba, romero, espligera, grelba y aliaga, mientras que las dehesas, de monte bajo, no son de grandes dimensiones. De la ganadería y de la sal trata el XXII, siendo la primera poca y trayéndose la segunda de las salinas de Belinchón (Cuenca).

Para finales de siglo, en 1591, el Censo de la Corona de Castilla nos da unas cifras para Valdaracete de 457 vecinos, de los que 447 son pecheros, cinco hidalgos16 y cinco clérigos.

En conjunto, esta centuria fue un período de prosperidad para la villa, en el que se dio un crecimiento poblacional debido, según el cap. II de las Relaciones, a que hubo un “rompimiento de los campos e términos de la dicha villa, y ansí cultivados han podido alimentar y sustentar a más gente”. De hecho, hubo un pleito con Villarejo de Salvanés por los límites poblacionales.

Siglo XVII

Del siglo XVII en Valdaracete, al igual que con la mayoría de municipios madrileños que hemos publicado hasta ahora, no hay demasiada información. Fue una dura centuria, en la que España debió hacer frente a las guerras en Europa, las subidas de impuestos, las epidemias y las malas cosechas, con sus subsiguientes períodos de hambre y mortalidad. Sí se sabe que el pueblo continuó dependiendo religiosamente del Arzobispado de Toledo, del Vicario General de Alcalá de Henares y del Arcipreste de Mondéjar. Igualmente, continuó formando parte del patrimonio de la casa ducal de Pastrana hasta el año 1676, momento en que pasó a serlo de la del Infantado, al unirse la primera a esta última.

Siglo XVIII

El siglo XVIII, que comenzó con la Guerra de Sucesión al Trono de España librada entre los partidarios del Archiduque Carlos de Austria y los del Duque de Anjou, el futuro Felipe V, fue la época de la Ilustración y de la aparición de un buen número de diccionarios geográficos que nos aportan mucha más información sobre esta centuria. Durante el anterior conflicto, Valdaracete sufrió diversos daños a manos de las tropas del Archiduque, entre los que se cuentan los robos y daños padecidos por la iglesia de San Juan y las ermitas del Rosario –quizás la que hoy es de la Virgen de la Pera–, de San Juan Evangelista –hoy desaparecida y de emplazamiento desconocido–, de Santa Catalina –de la que sólo quedan algunos restos hoy– y de Ntra. Sra. de Fuentesaúco.

En 1712, según el Censo de Campoflorido, Valdaracete, escrito entonces como “Baldaracete”, formaba parte de la provincia de Toledo y tenía una población de 87 vecinos. Esta disminución del 81% con respecto a la población que tenía el pueblo en 1591 puede ser una descripción de lo que significó el siglo XVII, y los inicios del XVIII, para algunas de las poblaciones españolas.

Para mediados de siglo, en 1752, disponemos del Catastro del Marqués de la Ensenada17, en el que Valdaracete continúa dependiendo de la provincia de Toledo y su población ha aumentado hasta los 310 vecinos (dos nobles, 180 pecheros, 107 jornaleros, trece pobres de solemnidad y ocho clérigos) y 1.177 habitantes18. Aunque al tratarse de una población agrícola la mayoría de sus habitantes trabajaban en el campo, también había otros profesionales, como mayordomo del ducado del Infantado, médico, cirujano, boticario, maestro de albéitar (veterinario), carretero, herrero, panadero, mesonero, polvorista, sastres, soguistas, tabernero, zapateros.

Para entonces, económicamente, la producción agrícola estaba formada por las tierras de regadío, dedicadas a hortalizas y cebada, y las de secano, con cultivos de avena, cebada, centeno, trigo, olivos, viñas y zumaque. Contaba también con sendos prado y dehesa, y no se cortaba leña en el monte. Mientras, la ganadería se repartía entre veinte vecinos y se componía de 274 carneros, 1.282 ovejas, 851 borregos, 203 machos cabríos y 294 cabras. Otro elemento a contabilizar son 224 colmenas. El sector industrial estaba representado por tres molinos aceiteros (uno, propiedad del ducado del Infantado, y otro, de cuatro piedras, del Concejo) y 16 de zumaque. En cuanto al comercio, este contaba en el pueblo con una abacería19, una mercería, un mesón, una taberna y una tienda de aguardientes. Hay que mencionar, asimismo, cómo había un notable número de habitantes que compaginaban su normal profesión con el trabajo del esparto, realizando ruedos, sogas, etc.

Finalmente estaban las propiedades del Concejo, que contaba con las casas capitulares, la carnicería, la fragua, dos hornos, la dehesa y el prado, el monte y diversas tierras yermas, con varios árboles plantados en estas últimas.

En 1773, el Censo del Conde de Aranda20 nos da una población para Valdaracete de 1.327 habitantes (655 varones y 662 hembras).

En 1786, en el Censo del Conde de Floridablanca, leemos cómo Valdaracete tenía categoría de Villa, pertenecía a un Señorío Secular, formaba parte del partido de Ocaña, dentro de la intendencia22 de Toledo, y su autoridad era un Alcalde Mayor de Señorío. Con 1.319 habitantes (691 varones y 628 hembras), su población se divide, entre otros, en un cura, un teniente de cura23, un sacristán, un acólito, un ordenado a título de patrimonio24, cuatro hidalgos, dos abogados, un escribano, cuatro estudiantes, 96 labradores, 165 jornaleros, un comerciante, doce artesanos y 31 criados. Para entonces, la localidad no contaba con ningún hospital.

En las Descripciones del Cardenal Lorenzana25, realizadas entre 1782 y 1787, Valdaracete aparece, dado las edades que alcanzan sus vecinos, como una población “muy saludable”, en la que se cultivan hortalizas, cáñamo, judías y nabos, además de contar con hierbas medicinales, y dispone de canteras de buen yeso. En cuanto a su comunicaciones, éstas son fáciles con las poblaciones limítrofes, al ser los caminos llanos y aptos para carruajes.

Siglo XIX

Y llegamos al siglo XIX, una centuria durante la cual el país sufrirá la destrucción de la España continental con la Guerra de Independencia (1808-1814) librada contra el invasor francés, se perderán los territorios de la América continental española, se sucederán los enfrentamientos entre liberales y absolutistas, se desencadenarán hasta tres guerras carlistas (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876), la dinastía de los Borbones será sustituida por la de los Saboya en la persona de Amadeo I (1871-1873), llegará la I República (1873-1874), volverán los Borbones y ser perderán los últimas colonias del Imperio Español tras la guerra con Estados Unidos de 1898.

De Valdaracete, sabemos, según el “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal”, realizado por Sebastián Miñano26 entre 1826 y 1829, que entonces era una villa secular de 358 vecinos y 1.279 habitantes con alcalde ordinario28, y que formaba parte de la provincia de Toledo, dentro del partido de Ocaña, y del arzobispado toledano. Su producción agrícola se caracterizaba por el cultivo del zumaque y producción de ruedos de esparto, mientras que la industrial se limita a los telares caseros utilizados para el autoconsumo.

En 1833, se lleva a cabo una reorganización territorial del país y, en 1837, desaparecen definitivamente los señoríos en España. Conforme al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” (1846-1850), de Pascual Madoz, Valdaracete es una villa de 351 vecinos y 1.698 habitantes que formaba parte ya de la provincia y audiencia territorial de Madrid, dentro del partido judicial de Chinchón, de la Capitanía General de Castilla la Nueva y de la Diócesis de Toledo. Madoz nos dice que su clima es templado y que es enfermedad común en la localidad la gastroenteritis. Cuenta con 280 casas, “de inferior construcción en su mayor parte”, y 43 cuevas distribuidas en once calles y dos plazas, las de la Constitución y del Mercado. Igualmente, dispone de iglesia parroquial, la de San Juan Bautista, de casa del Ayuntamiento, aunque en estado de ruina, de cárcel, de escuela de primeras letras para 20 niños y otra particular, para 10 niñas, y de una ermita situada en las afueras, la de Ntra. Sra. del Rosario (quizás hoy la de la Virgen de la Pera).

En cuanto al agua del pueblo, éste cuenta con dos pozos, el Viejo, de aguas delgadas (pocas sales) y abundantes, y el de Los Caños, de aguas más gruesas (con calcio o magnesio), con una fuente de agua salobre con pilar para las caballerías y con una laguna a la que van a lavar las mujeres.

En cuanto a su agricultura, los cultivos son mayoritariamente de secano, con excepción de 24 o 30 fanegas30 regadas con el agua de la laguna mencionada en el párrafo anterior, señalando, además, la existencia de dos huertas, propiedad del duque del Infantado. La producción es de avena (abundante), cebada, trigo, aceite, vino y zumaque. Cuenta con ganadería lanar y dispone de alguna caza menor. La industria la forman tres molinos de aceite y la producción de esparto. El comercio se limita a dos tiendas de comestibles, dos de lienzos y telas, a la exportación de zumaque y espartos, y a la importación de un poco de trigo. El pueblo cuenta, asimismo, con unas 300 fanegas de monte, propiedad de propios35, y con bastantes canteras de yeso.

En 1857, la población de Valdaracete había descendido hasta los 1.363 habitantes, una cifra que se había mantenido casi igual en el censo de 1860, con 1.362 almas. En 1865, conforme a la Crónica de la Provincia de Madrid, de Cayetano Rosell y López36, la población apenas había vuelto a sumar 1.363 personas.

En la “Guía de Madrid y su provincia” (1888-1889), de Andrés Marín Pérez, la población de Valdaracete contabiliza 384 vecinos y 1.293 almas que residen en 380 viviendas, casi todas de una única planta y sin muchas comodidades. La iglesia de San Juan Bautista, según Marín, es sólida y se conserva en buen estado, no opinando igual de la Ermita de la Virgen de la Pera, que describe como de “regular construcción”.

Otras construcciones del pueblo son: un juzgado municipal situado en la Casa Consistorial; una cárcel municipal; dos escuelas elementales, una de niños y otra de niñas, con 40 alumnos cada una de ellas, de las llamadas de entrada, (éstas eran las situadas en pueblos de 500 a 2.000 habitantes) y en las que se imparte la enseñanza por el sistema simultáneo37; y dos posadas.

Cuenta entonces Valdaracete con médico, farmacéutico y veterinario, cuyos servicios se encuentran organizados cada uno de la siguiente forma: el médico recibe 975 pesetas del Ayuntamiento como titular de la Beneficencia, por la que asiste a 70 familias pobres, mientras que al resto de los vecinos los atiende a cambio de 7,50, 6,25, 5, 4,50 o 1,50 pesetas, según la posición social de cada uno; el farmacéutico recibe 625 pesetas del municipio por atender a los miembros de la Beneficencia, mientras que a los demás vecinos les sirve mediante una iguala38 anual de 2,50 pesetas por cada persona; y el veterinario se encarga de la inspección de la carne y de los cuidados de 180 cabezas de caballería mayor y 100 menores, cobrando, respectivamente, 2,77 decilitros y 2,77/2 decilitros por cada una de ellas.

De su agricultura, opina Marín Pérez que está muy desarrollada, a la par que mal atendida. Los terrenos agrícolas, que ocupan 6.272 hectáreas (ha), 35 áreas (a) y 60 m2, se reparten entre 62 ha, 83 a y 28 m2, dedicados al regadío, con la producción de frutas y hortalizas; 2.746 ha, 46 a y 67 m2, de cereales y legumbres; 1.350 ha, 52 a y 26 m2, de vides; 1.263 ha, 50 a y 22 m2, de olivos; 279 ha, 14 a y 12 m2, de pastos en los cerros; y 169 ha, 89 a y 5 m2, de dehesa39 boyal40, situada en el monte Robledal, que es un bien de propios.

La ganadería se compone de seis cabezas de caballar, 171 cabezas de mular, 144 de asnal, 778 de lanar, 12 de cabrío y 100 de cerda. También hay que contabilizar 200 pares de gallinas, 465 palomas y 30 colmenas.

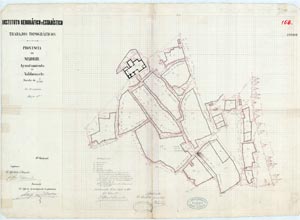

Plano de Valdaracete de 1876 (Hoja 1ª) (POBL280983-1876-VALDARACETE CC-BY 4.0 ign.es).

La industria de Valdaracete se limita a la fábrica de harinas y producción de panes, aceites –para lo cual cuenta con cuatro molinos de viga a vapor–, vinos, conserva de carnes y trabajos de esparto. Comercialmente, se exportan granos y los anteriores productos, mientras que se importan comestibles, tejidos y los otros géneros que se necesiten.

Finalmente, terminamos el siglo XIX con el censo de 1897, en donde la población ha descendido hasta los 1.216 habitantes.

Siglo XX

El siglo XX lo inicia Valdaracete con una población de 1.232 habitantes, que oscilará en las próximas décadas con los 1.368 censado de 1910, los 1.276 de 1920 o los 1.402 de 1930.

Conforme a la “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia”, que Juan Ortega Rubio41 realizó en 1921, entre los edificios más señalados de Valdaracete están la iglesia de San Juan Bautista, que describe como obra de finales del XVI o principios del XVII realizada por Juan de Herrera o por alguno de sus alumnos, la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario (hoy, posiblemente, de la Virgen de la Pera), la Casa Consistorial y las dos escuelas unitarias42, una para cada sexo.

En cuanto a su agricultura, la de regadío produce hortalizas y frutos, mientras que en la de secano se trabaja con todo tipo de cereales, olivos y viñedos. Como Madoz, vuelve a señalar la existencia de dos huertas del duque del Infantado, opinando de ellas que “llaman la atención”. Sobre la riqueza del resto del territorio, menciona la existencia de buenos pastos, de un monte de roble y de canteras de yeso. La ganadería consta de ganado lanar y de cerda, criándose también algo de caza. Se sigue trabajando con el esparto, ya que, según Ortega Rubio, “la clase jornalera, buena parte del año, se dedica a la confección de peludos o ruedos de esparto”. Al contrario que anteriores autores, no se menciona aquí nada sobre los sectores industrial o comercial.

Plano de Valdaracete de 1876 (Hoja 2ª) (POBL280985-1876-VALDARACETE CC-BY 4.0 ign.es).

Ortega Rubio da unas cifras para la población del municipio de 1.393 habitantes de hecho43 y 1.368 de derecho, distintas a las señaladas antes por nosotros. Los números de Ortega coinciden con los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que las anteriores proceden del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, al que en lo sucesivo nombraremos como IECM.

Llegamos al período de la Guerra Civil Española (1936-1939), durante el que fueron dañadas tanto la iglesia de San Juan Bautista como la ermita de la Virgen de la Pera, y se construyó el tren de los 40 días, el cual atravesaba el término municipal por el Norte.

Una vez finalizada la guerra, Valdaracete tiene, según el IECM, 1.409 habitantes en 1940 y 1.313 en 1950, y según el INE, 1.363 habitantes de hecho, 1.409 de derecho y 365 hogares en 1940, y 1.285, 1.313 y 368, respectivamente, en 1950.

Entre 1956 y 1961, se publica el “Diccionario Geográfico de España”, en el que Valdaracete aparece como un municipio de la provincia de Madrid, que forma parte del partido judicial de Chinchón y en el que repite el censo del INE de 1950, 1.285 habitantes de hecho y 1.313 derecho, contándose entre ellos con un médico, un veterinario, maestros, dos funcionarios municipales, ocho ganaderos y 120 labradores. El pueblo dispone de 504 viviendas, 115 edificios destinados a otros usos, dos escuelas de niños, dos de niñas, dos de párvulos y un mesón. En esta obra, se señala cómo desde 1940 se han pavimentado las calles, se han construido escuelas y se ha instalado el teléfono.

Según este diccionario, su agricultura de secano la forman 2.000 ha de trigo, 1.500 de cebada y 500 de avena, con una producción de 4, 4 y 2 quintales métricos44 (Qm), respectivamente, por ha. En las labores de campo, coinciden el ganado mular con los tractores; luego ya comienza a haber cierta mecanización de éste, existiendo un total de cuatro tractores en el término. Señala que el precio de una hectárea de secano, de las que cada labrador cultiva una media de 25, es de 12.000 pesetas. A su vez, el regadío se compone principalmente de 20 ha de patatas y tomates. Otras 80 ha son de viñedos, con 950 cepas en cada una de ellas y una producción por ha de 25 Qm, siendo el precio medio de una hectárea de viñedos de 50.000 pesetas. El olivar cuenta con 1.000 ha que producen cada una de ellas una media de 1.200 Qm. Igualmente, se habla de la existencia de 200 ha sin cultivar, propiedad del municipio, en las que crece tomillo, del crecimiento de pastos en invierno y de la presencia de perdices y zorros.

Plano de Valdaracete de 1953 (POBL280986-1876-VALDARACETE CC-BY 4.0 ign.es).

En cuanto a la ganadería de Valdaracete, leemos que ésta consta de diez cabezas de ganado caballar, 210 cabezas de mular, 60 de asnal, 1.100 de lanar, 85 de cabrío y 2.000 gallinas, con dos granjas avícolas en el término.

Siguen existiendo canteras de yeso y la industria se compone de una fábrica de aceite, un molino de piensos, tres tahonas45, dos herrerías y tres carpinterías. El sector comercial se limita a dos bares y dos tabernas.

El pueblo cuenta con servicios de cartería y coches de línea a Madrid, Estremera y Villarejo de Salvanés. Sus habitantes disponen, asimismo, de dos automóviles, cuatro camiones, diez motocicletas, 80 carros y 125 bicicletas.

En la 2ª edición de “El turismo en la provincia de Madrid”, publicada en 1958 (la 1ª es de 1928), de Antonio Cantó Téllez, Valdaracete aparece como un pueblo grande de calles amplias y dos “hermosas plazas” (Constitución y Mercado), que cuenta con médico, cafés, posada, sala de baile y auto de línea.

Para 1960, el censo poblacional es de 1.319 personas, según el IECM, o de 1.295 habitantes de hecho, 1.319 de derecho y 366 hogares, según el IES. En 1970, las cifras de ambos organismos son de 987 para el primero y de 976, 987 y 291, respectivamente, para el segundo, mientras que en 1981, éstas son de 774 y de 766, 774 y 240. En 1991, ha vuelto a bajar con 677 personas y 679 habitantes de hecho, 674 de derecho y 225 hogares. Esta disminución poblacional se debe a la gran inmigración del campo a la ciudad que se dio en España entre las década de los 50 y los 80 del pasado siglo XX, lo cual en Valdaracete es especialmente acusado por haber quedado la localidad fuera de las principales vías de comunicación.

Siglo XXI

En la actualidad (marzo de 2020), la población continúa disminuyendo: en 2001 se censaron 604 personas según el IECM y 663 según el IES (que, a partir de ese año, solo ofrece el número de habitantes de derecho), junto con 256 hogares. Diez años más tarde, la tendencia muestra un leve cambio, con 679 habitantes registrados en ambos censos. Sin embargo, las cifras vuelven a descender hasta los 609 habitantes según el Padrón Municipal de 1 de enero de 2019.

Para esta centuria, Valdaracete tiene, según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, un PIB per cápita de 11.904€, inferior al zonal, de 19.114€, y al de la comunidad madrileña, de 34.917€. Por sectores, éste se divide en un 22,26% de la minería, industria y energía; un 16,61%, de los servicios de distribución y hostelería; un 14,63%, de los servicios a empresas y financieros; un 13,65%, de la agricultura y ganadería; y un 28,23%, de otros servicios.

En cuanto al Indicador de Renta Disponible Bruta per cápita, éste es de 11.331,34€, igualmente inferior al zonal, de 13.930,51€, y al de la región, de 19.311,58€.

No nos demoremos más y conozcamos todo lo que podemos ver durante nuestro paseo por Valdaracete.

Monumentos y puntos de interés

2. Casas-cueva

3. Casilla de Peones Camineros

4. Chozo del Roso

5. Depósito de agua

6. Ermita de la Virgen de la Pera

7. Ermita de San Sebastián (restos)

8. Ermita de Santa Catalina (restos)

9. Escuelas (antiguas, actual Colegio Rural Agrupado Los Olivos)

10. Iglesia de San Juan Bautista (parroquial)

11. Pozo de Los Caños o Fuente del Barranco de los Lobos

12. Pozo Viejo

13. Templete de homenaje a San Cristóbal

14. Viviendas rurales

15. Viviendas urbanas y urbano-rurales

(La numeración no indica su posición en la página)

Nuestro punto de partida para este recorrido será la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, levantada al Norte del casco urbano, a una altura desde la que se divisan los campos de alrededor, y atribuido el proyecto de su obra al arquitecto Juan de Herrera. Constan algunos documentos donde parece indicarse que ya existía una iglesia primitiva bajo la advocación de San Juan Bautista anterior a ésta y sobre la cual se construyó la actual, cuyas obras, tal y como se cita en la documentación y aparece, como veremos, en el arco mayor del templo, se llevaron a cabo entre 1593 y 1607, posiblemente financiadas por el duque del Infantado, dueño de la Villa de Valdaracete, con el permiso del Arzobispado de Toledo, del que dependía. Asimismo, aunque se desconoce con exactitud quién fue el constructor, otros documentos señalan que los trabajos no consistieron en levantar un edificio de nueva planta, sino que se trató de una ampliación de la Capilla Mayor, al haberse quedado pequeña la antigua iglesia ante el crecimiento del número de fieles. Más adelante, conforme fue pasando el tiempo, se fueron añadiendo al cuerpo principal otros elementos arquitectónicos nuevos, como la Capilla del Santísimo Cristo del Ecce Homo, en el año 1664, o la Capilla de San José (actual Capilla del Santísimo), a finales del siglo XVIII.

Nuestro punto de partida para este recorrido será la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, levantada al Norte del casco urbano, a una altura desde la que se divisan los campos de alrededor, y atribuido el proyecto de su obra al arquitecto Juan de Herrera. Constan algunos documentos donde parece indicarse que ya existía una iglesia primitiva bajo la advocación de San Juan Bautista anterior a ésta y sobre la cual se construyó la actual, cuyas obras, tal y como se cita en la documentación y aparece, como veremos, en el arco mayor del templo, se llevaron a cabo entre 1593 y 1607, posiblemente financiadas por el duque del Infantado, dueño de la Villa de Valdaracete, con el permiso del Arzobispado de Toledo, del que dependía. Asimismo, aunque se desconoce con exactitud quién fue el constructor, otros documentos señalan que los trabajos no consistieron en levantar un edificio de nueva planta, sino que se trató de una ampliación de la Capilla Mayor, al haberse quedado pequeña la antigua iglesia ante el crecimiento del número de fieles. Más adelante, conforme fue pasando el tiempo, se fueron añadiendo al cuerpo principal otros elementos arquitectónicos nuevos, como la Capilla del Santísimo Cristo del Ecce Homo, en el año 1664, o la Capilla de San José (actual Capilla del Santísimo), a finales del siglo XVIII.

Las reparaciones que se fueron efectuando a lo largo de los años dieron al templo la imagen herreriana46 con que cuenta hoy. Así, en 1775, se efectúa una de las primeras reparaciones en el edificio que se conocen, a consecuencia de los desperfectos que sufría por el terremoto de Lisboa de 1755; el concejo de Valdaracete y el párroco pusieron en conocimiento del duque del Infantado y del Arzobispado de Toledo la necesidad de llevar a cabo obras de reparación; finalmente, se llegó a un acuerdo mediante el cual el duque y el arzobispado se comprometieron a pagar los trabajos, que tendrían un coste de 27.600 ducados47, a lo que habría que añadir el precio del acarreo de los materiales; igualmente, se pediría ayuda al pueblo para abaratar las obras; el encargado de dar el presupuesto final sería, en 1776, el arquitecto don Pedro Arenal. Más adelante, en 1893, se levantó la bóveda, hundida el 23 de agosto de ese año; cuatro años después, en 1897, se diseña y se toma presupuesto para una nueva armadura para la cubierta. Entre 1898 y 1900, se repara la Capilla del Santo Cristo, igualmente hundida, algo que habría que rehacer una vez más en 1933. Durante la Guerra Civil, la iglesia es arrasada, perdiendo, de ese modo, casi todos los retablos e imágenes (hacia 1895, llegó a tener hasta 13 altares), y el antiguo pórtico de acceso. El edificio sería reconstruido ya en la década de los años 40.

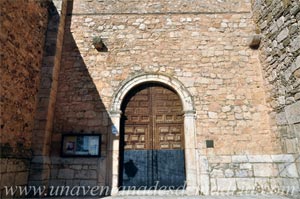

A la iglesia se accede atravesando una plaza con la que, por medio de una serie de plataformas, se ha salvado el desnivel que hay entre la Calle Mayor y el edificio. En el exterior, nos encontramos con una construcción realizada en mampostería48, con sillares50 reforzando las esquinas, recercando los huecos y recorriendo gran parte del basamento, y con contrafuertes rematados con un perfil curvo.

El templo cuenta con dos portadas: por un lado, la de los pies, formada por dovelas52 que componen un arco adintelado53 sustentado por los sillares de las jambas, y por otro lado, la que se abre en la nave de la Epístola55, un arco de medio punto57 sostenido por pilastras de orden toscano58. Tanto una como otra presentan puertas de cuarterones68 tachonadas con clavos estrellados, contando aún la segunda con las ménsulas70 que, en su día, sostuvieron un tejaroz71, hoy desaparecido. En el brazo del crucero72 de este mismo lado de la Epístola, hay un vano73 arquitrabado y ciego que queda coronado por un arco de descarga.

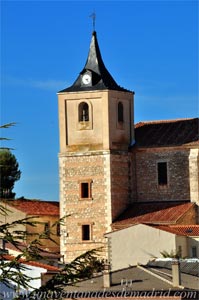

En cuanto a la torre, ésta se alza a los pies de la nave de la Epístola. De planta cuadrada, está compuesta de dos cuerpos claramente diferenciados. El primero de ellos está realizado con cajas de mampostería separadas por hiladas de ladrillo, material éste utilizado igualmente en el recercado de las ventanas de sendas plantas; en las esquinas, se disponen sillares en cremallera. El segundo cuerpo, de nueva construcción, es el que acoge las campanas, habiendo sido destruido el primitivo en 1903 por un rayo; en los cuatro frentes, se abren sendos arcos de medio punto, estando cegado el de la cara Norte. Con paramentos revocados74, un chapitel75 de pizarra cubre el conjunto de la torre, donde se puede ver un reloj moderno instalado en su vertiente Sur. El resto del templo cuenta con una cubierta de teja curva y cornisa de piedra.

Una vez en el interior, estamos en una iglesia con planta de cruz latina76 y presbiterio plano. La única nave con que cuenta se divide en tres tramos que delimitan pilastras toscanas y arcos perpiaños77, quedando cubierta por medio de una bóveda de cañón80 con lunetos81, éstos ciegos en la zona del coro, situado a los pies; la cubrición empleada en el crucero, en los brazos de éste y en la Capilla Mayor se compone de casquetes esféricos. Todas las bóvedas del edificio están ornamentadas con elementos decorativos geométricos hechos de yesería. Asimismo, cabe destacar que, en los dos arcos laterales del crucero, se pueden contemplar las fechas en que las obras del inmueble fueron iniciadas y terminadas, siendo éstas 1593 y 1607, respectivamente.

Altar Mayor, con el tabernáculo del retablo original de la desaparecida Capilla del Santísimo Cristo del Ecce Homo.

Recorriendo el templo, vemos, en la nave del Evangelio, la portada de la que fuera Capilla del Santísimo Cristo del Ecce Homo, destruida durante la Guerra Civil y hoy desaparecida.

De estilo clasicista82, se compone de un arco de medio punto de tres vueltas con decoración de motivos florales en las enjutas83; éste se sostiene por medio de pilastras acanaladas rematadas por pináculos87 que sustentan el entablamento, sobre el cual se aprecia un segundo cuerpo, el cual lo forma un arco de medio punto flanqueado, una vez más, por pilastras acanaladas. El conjunto queda coronado por bolas escurialenses88 y un frontón89 curvo, mientras que, a ambos lados, unas volutas90 vegetales sirven de decoración. En el exterior, un sillar muestra la leyenda “Púsose la primera piedra desta capilla en esta esquina, Martes 29 de Abril deste año de 1.664”, mientras que otra inscripción indica: “Púsose Gabriel Pérez toda la piedra de esta esquina al pie de la obra a su costa año 1664”.

En el año 1726, don Joseph Fernández Cuadrado deja constancia de la colocación de la talla del Cristo del Ecce Homo. A finales del siglo siguiente, en 1898, la capilla estaba hundida, siendo reparada y terminando las obras en 1900, trabajos que no serían suficientes, pues en 1933 se reconstruiría hasta ser un lugar totalmente nuevo. Con la Guerra Civil, quedaría destruida, desapareciendo su contenido. En el interior, había hasta tres altares con sus correspondientes retablos, estando el del centro presidido por una talla de madera del Cristo, flanqueado por las tallas de los cuatro evangelistas; a la derecha, se situaba un retablo con las imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo Sepultado; y a la izquierda, se hallaba Jesús Nazareno. Del retablo original sólo ha llegado a nuestros días el tabernáculo91 que, en la actualidad, está situado en el Altar Mayor; éste está formado por columnas salomónicas92 y estípites93, y lo ornamentan unos ángeles con atributos de la pasión. Las tallas son modernas, iguales que las que se pueden ver en el resto de la iglesia, a excepción del retablo situado en el brazo del crucero del lado del Evangelio, donde podemos contemplar un Ecce Homo posiblemente rehecho en el siglo XVII.

En la segunda mitad del siglo XVIII, en las Descripciones del Cardenal Lorenzana, se menciona la Iglesia de San Juan Bautista y, por su destacada importancia, la Capilla del Duque del Infantado, de la que se dice que cuenta con “un tabernáculo suntuoso en forma piramidal con cuatro mesas de altar”, el cual podría ser el que describíamos antes.

La segunda capilla por ver, en este caso situada a los pies de la nave de la Epístola, es la Capilla del Sagrario, construida en estilo neoclásico a comienzos del siglo XIX. Con planta de cruz griega95, tanto el acceso como el presbiterio se encuentran atrofiados, quedando el espacio cubierto por medio de una cúpula ciega sobre pechinas96 y bóvedas de cañón, todas ellas rebajadas y destacando la reja de forja.

Asimismo, dentro de la iglesia merecerá la pena detenernos a observar la pila del agua bendita, del siglo XVII, y la pila bautismal, datada en 1780.

La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista cuenta con una protección integral dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Valdaracete, de 1994.

A unos 200 metros del casco urbano, en el extremo Norte del municipio, en el barrio de Soldellano, se halla la Ermita de la Virgen de la Pera, patrona de Valdaracete y cuya imagen (talla moderna que ha sustituido a otra anterior desaparecida) se venera en su interior. Su construcción está fechada en las primeras décadas del siglo XIX, pues consta la existencia de una pila bautismal que está datada en 1820, la cual, según una serie de carteles explicativos utilizados para la conmemoración de los 400 años de la construcción de la Iglesia de San Juan Bautista y que se han conservado expuestos en dicho templo, “se conserva” dentro de la ermita; sin embargo, en el tomo XVII de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Este, se apunta que esta pila se encuentra “hoy desaparecida”.

A unos 200 metros del casco urbano, en el extremo Norte del municipio, en el barrio de Soldellano, se halla la Ermita de la Virgen de la Pera, patrona de Valdaracete y cuya imagen (talla moderna que ha sustituido a otra anterior desaparecida) se venera en su interior. Su construcción está fechada en las primeras décadas del siglo XIX, pues consta la existencia de una pila bautismal que está datada en 1820, la cual, según una serie de carteles explicativos utilizados para la conmemoración de los 400 años de la construcción de la Iglesia de San Juan Bautista y que se han conservado expuestos en dicho templo, “se conserva” dentro de la ermita; sin embargo, en el tomo XVII de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Este, se apunta que esta pila se encuentra “hoy desaparecida”.

En los paneles antes mencionados, se nos habla de una ermita anterior a la de la Virgen de la Pera y que aparece citada en un documento de 1738. En él, se informa de la obligación que los hermanos de la Hermandad de la Virgen del Rosario tenían de reparar la ermita y de impedir que entraran en ellas las lechuzas; el templo al que hace referencia debía, por tanto, de haberse construido antes de ese año, sabiéndose que la hermandad ya existía en 1606. Por otro lado, en el archivo parroquial se halla el testamento del presbítero don Bernardo Navarro, vecino de Valdaracete, documento reciente en el que se señala, “de rebote”, como dice el panel, la existencia de la llamada Ermita del Rosario. Por la ubicación que de ella se da en dicho testamento, se extraería que la del Rosario podría ser la antecesora de la actual Ermita de la Virgen de la Pera.

Pocas son las noticias que se tienen sobre este pequeño templo, aunque sí se conoce que su aspecto hoy día es parecido al que tomó en 1886, año en que se llevaron a cabo unas obras en las cuales se reformó la cubierta, hecha mediante una estructura de madera, alzándose el cielo raso98 y creándose una bóveda de media naranja en el interior.

La Guerra Civil ocasionó serios daños en la ermita, como ya vimos que ocurrió con la iglesia. Tras la contienda, han sido muchos los trabajos y reparaciones que se han ejecutado en el edificio hasta época reciente.

El templo, hecho de mampostería vista con algunas áreas enfoscadas99 en la fachada principal y en el recrecido de todos los muros, se encuentra construido en un recinto cerrado y ajardinado. El acceso se realiza por una portada con forma de arco de medio punto hecho con dovelas, quedando resguardada por un porche de estructura metálica realizado en época moderna con teja de cerámica curva a tres aguas101 y que apoya en dos columnas de hierro fundido. La cubierta de la ermita es un tejado a cuatro aguas en cuya vertiente delantera cuenta con una sencilla espadaña de ladrillo con una campana y rematada con una cruz.

Una vez dentro, estamos en una ermita de una única nave de planta rectangular, con un arco de medio punto que la separa de la cabecera, estando ésta cubierta con una cúpula rebajada de ocho nervios102 que apoya sobre pechinas, mientras que la nave lo hace por medio de un cielo raso sostenido por tirantes107 y ménsulas de madera. Los paramentos están recorridos en todo su perímetro por un zócalo de piedra en la parte inferior, quedando la superior encalada108. En las esquinas de los pies del templo, hay sendos aguilones109 y, bajo las pechinas, aparecen pequeñas ménsulas de escayola ornamentales. La única ventana con que cuenta se abre en la cabecera.

Desde 1994, la Ermita de la Virgen de la Pera goza de una protección integral, según consta en el Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Valdaracete.

Como ocurre en la mayoría de pueblos de la Comunidad de Madrid, así como de otras regiones de España, en Valdaracete, a pesar de la renovación de su centro urbano en las últimas décadas, se han conservado algunas viviendas rurales que han conseguido escapar de la piqueta y que guardan entre ellas una serie de características constructivas comunes.

Como ocurre en la mayoría de pueblos de la Comunidad de Madrid, así como de otras regiones de España, en Valdaracete, a pesar de la renovación de su centro urbano en las últimas décadas, se han conservado algunas viviendas rurales que han conseguido escapar de la piqueta y que guardan entre ellas una serie de características constructivas comunes.

Las pocas casas de este tipo que hay en el municipio están concentradas en el borde del casco urbano, si bien pueden verse algunas aisladas en calles del centro. Suelen ser edificaciones muy modestas, de planta rectangular y una sola altura, estando el piso bajo dedicado a zona de vivienda, si bien, ocasionalmente, hay una cámara bajo la cubierta donde se almacena el grano, o una segunda planta en la se disponen alcobas y dormitorios. Asimismo, hay veces en las que estas casas se extienden hacia el exterior por medio de construcciones auxiliares, como cuadras, cocheras, etc., estancias que se organizan alrededor de un corral al que se accede de manera independiente desde la calle.

En las fachadas, los huecos quedan distribuidos de forma irregular, pues se abren en función de las necesidades de cada dependencia. Suelen ser ventanas de tamaño mediano o pequeño que, en ocasiones, se rematan con arcos rebajados113 o de curiosas formas (rombos, círculos...). Sin embargo, también es posible encontrar algunas viviendas cuyas fachadas guardan cierta homogeneidad compositiva, con vanos de tamaños similares y que guardan una ligera regularidad en su disposición, tratando de imitar así a una tipología de carácter más urbano que rural.

Los muros de carga son de mampostería rejuntada con mortero de cal y, posteriormente, enfoscada y encalada; algunos de estos muros se refuerzan con contrafuertes ataludados115 de piedra en las esquinas, tal y como podemos ver en el ejemplo que tenemos en la fotografía que acompaña estas líneas y que se corresponde con la Vivienda rural en Calle de la Tercia, con vuelta a Calle de la Fuente. Los dinteles, los forjados y las estructuras de las cubiertas son de madera; en éstas, las vertientes, generalmente dos, son de teja cerámica curva, mientras que los aleros suelen ser de teja volada o canecillos117 y tablazón de madera.

Este tipo de viviendas rurales carece prácticamente de elementos decorativos; tanto es así que, por ejemplo, los huecos de las fachadas ni siquiera van recercados. Sin embargo, sí es frecuente que se remarquen los zócalos, dotándolos para ello de un color más oscuro que en el resto de la fachada o enfoscándolos. A veces, hay alguna moldura de yeso que hace de cornisa, si bien lo más llamativo podrían ser las rejas de las ventanas o algún balcón de forja.

Localización: Calle de la Tercia, con vuelta a Calle de la Fuente. 28594 Valdaracete.

Además de las rurales, Valdaracete cuenta con un grupo relativamente homogéneo en su casco urbano de viviendas urbanas y urbano-rurales, tipología aparecida a finales del siglo XIX, caracterizada por ser proyectadas de una manera más culta, además de por incorporar materiales de construcción propios de los primeros momentos de la industrialización.

Además de las rurales, Valdaracete cuenta con un grupo relativamente homogéneo en su casco urbano de viviendas urbanas y urbano-rurales, tipología aparecida a finales del siglo XIX, caracterizada por ser proyectadas de una manera más culta, además de por incorporar materiales de construcción propios de los primeros momentos de la industrialización.

Se trata se edificios que, en ocasiones, se han conservado en estado muy precario, distribuyéndose por todo el núcleo de Valdaracete, si bien su presencia es más acusada en plazas y calles céntricas, donde, según el tomo XVII de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Este, “la revalorización del suelo hizo que los inmuebles más antiguos fueran sustituidos por otros donde se asentaron las clases sociales más pudientes –labradores acomodados, artesanos, comerciales–, a lo largo de un período que se extendió hasta mediados del siglo XX”.

Estamos ante inmuebles que, por lo general, cuentan con dos alturas, con un ático o una cámara, a veces, bajo la cubierta, y con fachadas relativamente homogéneas, pero sencillas, donde se aprecia la presencia de vanos verticales adintelados ordenados de manera simétrica, quedando la puerta de acceso y un balcón en un eje central. En ocasiones, los huecos van recercados con molduras de yeso, mientras que las fachadas están revocadas en tonos claros, con zócalos pintados o hechos de mampostería vista.

Los balcones, elementos típicos de este tipo de casas, tienen un escaso vuelo y se abren en la planta superior, contando, como algunas ventanas, con rejas de fundición.

Las cubiertas son, normalmente, a dos aguas, siguiendo el sentido longitudinal de la calle donde se sitúa el edificio; a veces, en algunos tramos, se enlazan las cornisas (éstas remarcadas con molduras de escayola), con el fin de crear una sensación visual de continuidad entre los inmuebles. Asimismo, se emplean canecillos y entablados de madera en los aleros, además de teja curva en las vertientes.

Varios son los ejemplos que podremos ver en el pueblo de esta tipología de casas, pero, por citar algunos, tenemos la Vivienda urbana en Calle Rumbeles, 6 y 8, en la que destacan los arcos escarzanos118 de sus vanos, la Vivienda urbana en Plaza del Mercado, 1, de estilo neomudéjar tardío, y la Vivienda urbana en Calle Mercado, 3, con paramentos de mampostería concertada y ladrillo presente en las esquinas, recercando los huecos, en la línea de imposta y en la cornisa.

Localización: Calle Rumbeles, 6 y 8; Plaza del Mercado, 1; y Calle Mercado, 3. 28594 Valdaracete.

El último tipo de vivienda que veremos será el de las Casas-cueva, tipología que en Valdaracete se concentra en el barrio de Soldellano. Se trata de construcciones destinadas al uso residencial desde antiguo que han proliferado en esta zona gracias al tipo de terreno que se da en esta área, con montes bajos y laderas, lugares estos últimos donde vemos estas edificaciones en la localidad.

El último tipo de vivienda que veremos será el de las Casas-cueva, tipología que en Valdaracete se concentra en el barrio de Soldellano. Se trata de construcciones destinadas al uso residencial desde antiguo que han proliferado en esta zona gracias al tipo de terreno que se da en esta área, con montes bajos y laderas, lugares estos últimos donde vemos estas edificaciones en la localidad.

Las fachadas de acceso de estas construcciones, encaladas como protección ante las erosiones, nos hacen pensar que nos encontramos ante viviendas corrientes, sin embargo, como su nombre indica, se hallan excavadas en la ladera y ampliadas con cuerpos delanteros que dan ese aspecto de casa tradicional. La cubierta es de tierra y, en medio de la hierba, se puede ver cómo asoman sus chimeneas, troncocónicas119 o prismáticas122, en el exterior, y circulares o cuadradas, en el interior. Hay otras cuya estructura se halla retranqueada con respecto a la alineación de la calle, dando lugar, así, a un patio delantero.

Una zanja principal, que comunica con el exterior, es a partir de la cual se comienza a excavar el resto de la vivienda, que se va ampliando según las necesidades. Sin embargo, tienen en común, generalmente, una serie de características: cuentan con un vestíbulo de entrada, de forma rectangular y que se alarga hacia el interior; la dependencia principal de la casa es la sala de estar y, a partir de ella, parten los pasillos que distribuyen el resto de estancias; la cocina se suele construir al un lado del vestíbulo, con una ventana que da a la fachada y un hogar provisto de chimenea; los dormitorios, en número variable según las familias, son rectangulares o cuadrados, estando el principal en el lateral opuesto de la cocina, con ventana al exterior, mientras que los demás son interiores; disponen también de almacén, al fondo, y de baño, éste situado en una ampliación realizada en el exterior, adosado a la casa.

En el interior, las cubriciones son abovedadas; por lo que respecta a los suelos, éstos, antaño hechos de tierra apisonada, ahora son de baldosas cerámicas, terrazo o, a veces, cemento. Las paredes están enjalbegadas125. Asimismo, es frecuente encontrar que algunas tengan un tejadillo en la parte superior de la fachada que sale directamente de la tierra, como el del ejemplo que acompaña estas líneas; éste, de teja cerámica, de chapa o de placa ondulada de fibrocemento, tiene la función de proteger de la lluvia tanto la entrada de la casa como la fachada, llegando, a veces, a formar un porche.

Antiguas Escuelas, hoy Colegio Rural Agrupado Los Olivos. En la parte trasera, se encuentran las Viviendas de los maestros.

El siguiente punto de interés que veremos será el edificio de las antiguas Escuelas, en la actualidad Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Las anteriores escuelas de Valdaracete se encontraban en la Calle Rumbeles, en el solar donde hoy se halla el Centro Cultural y un Centro de la Tercera Edad, pero se encontraban en tan mal estado de conservación que desde comienzos del siglo XX hubo que realizar en ellas numerosas obras de reparación y reforma. A pesar de ello, en junio de 1944, dieron inicio las gestiones necesarias por parte del Gobernador Civil para construir un edificio escolar nuevo. Al año siguiente, en julio de 1945, se presentó una propuesta de justiprecio126 de las casas, las tierras y las cuevas en cuyo solar se iban a levantar las nuevas escuelas, siguiendo un proyecto redactado por la Obra Sindical del Hogar, trabajos que iban a ser costeados por el Gobierno Civil. En agosto de 1946, según consta en las actas de sesiones del Ayuntamiento, se sabe que un vecino donó 3.670,50 pesetas para que se adquiriesen las fincas, siendo el consistorio el que aportaría el resto. En 1948, las obras estarían terminadas ya que, según se indica en el tomo XVII de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Este, “de diciembre del mismo año data el expediente para crear tres escuelas –una de niños, otra de niñas y la tercera de párvulos–, en el que se ofrece para la ubicación de las dos primeras el nuevo inmueble, ocupando la de párvulos los bajos del ayuntamiento y el conocido local de la calle Rumbeles”. En el mes de marzo del año siguiente, se ordenaría el traslado, si bien el conjunto no sería completado hasta que, algunos años más tarde, se edificase el pabellón que se destinaría a viviendas para los maestros, construcción que en el plano del núcleo de población realizado por el Instituto Geográfico y Catastral en el año 1953 aún no aparece.

El siguiente punto de interés que veremos será el edificio de las antiguas Escuelas, en la actualidad Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Las anteriores escuelas de Valdaracete se encontraban en la Calle Rumbeles, en el solar donde hoy se halla el Centro Cultural y un Centro de la Tercera Edad, pero se encontraban en tan mal estado de conservación que desde comienzos del siglo XX hubo que realizar en ellas numerosas obras de reparación y reforma. A pesar de ello, en junio de 1944, dieron inicio las gestiones necesarias por parte del Gobernador Civil para construir un edificio escolar nuevo. Al año siguiente, en julio de 1945, se presentó una propuesta de justiprecio126 de las casas, las tierras y las cuevas en cuyo solar se iban a levantar las nuevas escuelas, siguiendo un proyecto redactado por la Obra Sindical del Hogar, trabajos que iban a ser costeados por el Gobierno Civil. En agosto de 1946, según consta en las actas de sesiones del Ayuntamiento, se sabe que un vecino donó 3.670,50 pesetas para que se adquiriesen las fincas, siendo el consistorio el que aportaría el resto. En 1948, las obras estarían terminadas ya que, según se indica en el tomo XVII de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, dedicado a la zona Este, “de diciembre del mismo año data el expediente para crear tres escuelas –una de niños, otra de niñas y la tercera de párvulos–, en el que se ofrece para la ubicación de las dos primeras el nuevo inmueble, ocupando la de párvulos los bajos del ayuntamiento y el conocido local de la calle Rumbeles”. En el mes de marzo del año siguiente, se ordenaría el traslado, si bien el conjunto no sería completado hasta que, algunos años más tarde, se edificase el pabellón que se destinaría a viviendas para los maestros, construcción que en el plano del núcleo de población realizado por el Instituto Geográfico y Catastral en el año 1953 aún no aparece.

Las escuelas están instaladas en un pabellón de planta rectangular y muy alargado. El edificio es de una sola planta, con dos cuerpos laterales simétricos, donde están las aulas, y que están adelantados con respecto al cuerpo central, que es por donde se accede. La entrada la forma un porche de cinco arcos rebajados, misma forma que en las ventanas del resto del edificio, si bien éstas son de menor tamaño y horizontales en el corredor de acceso a las aulas en la fachada trasera. Los muros son de mampostería concertada, estando presente la sillería solamente en los pilares del porche; los vanos están recercados y quedan rematados con los arcos antes mencionados, éstos hechos con ladrillo a sardinel127, material que también se ve en hiladas voladas para el alero. Por lo que respecta a las cubiertas, éstas son inclinadas y de teja árabe, a cuatro aguas, en los cuerpos laterales, y a dos, en el central.

En cuanto a las Viviendas de los maestros, situadas en la parte posterior del solar, componen un pequeño inmueble de planta rectangular y una única altura. Los muros son, como los de las escuelas, de mampostería, con los dinteles y los antepechos128 de las ventanas recercados con sillares, los cuales se emplean igualmente en las jambas, en las esquinas y en la cornisa. El tejado es a dos aguas.

El edificio de las escuelas cuenta con una protección estructural, al hallarse inscrito en el Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Valdaracete, de 1994.

Localización: Entre las calles Enmedio y Verónica, y la Travesía Mercado. 28594 Valdaracete.

No muy lejos de las escuelas, en la confluencia de las calles Mercado y Enmedio, encontramos una pequeña urna con una escultura de San Cristóbal. Se trata de un elemento de interés del pueblo con una curiosa historia detrás. En el año 1990, Clemente Navarro González, vecino de la localidad y camionero de profesión, funda la Asociación de San Cristóbal de Valdaracete, patrón de los conductores, poniéndola en marcha con amigos y familiares, y adquiriendo la imagen del santo que vemos en la fotografía que acompaña estas líneas, que sería colocada en esa urna-templete.

No muy lejos de las escuelas, en la confluencia de las calles Mercado y Enmedio, encontramos una pequeña urna con una escultura de San Cristóbal. Se trata de un elemento de interés del pueblo con una curiosa historia detrás. En el año 1990, Clemente Navarro González, vecino de la localidad y camionero de profesión, funda la Asociación de San Cristóbal de Valdaracete, patrón de los conductores, poniéndola en marcha con amigos y familiares, y adquiriendo la imagen del santo que vemos en la fotografía que acompaña estas líneas, que sería colocada en esa urna-templete.

La iniciativa tuvo una gran acogida tanto dentro como fuera del pueblo, llegando a pasar de ser un pequeño homenaje al santo, a convertirse en una celebración más del municipio. Así, uno de los dos fines de semana que quede más cercano al 10 de julio, día de San Cristóbal, según el santoral, se celebra en Valdaracete la fiesta del santo organizada por los socios y simpatizantes de la Asociación, para disfrute de todos los vecinos.

Durante las fiestas, se programan cenas para los participantes, música, espectáculos, actividades infantiles, etc. Llegado el domingo, hay una misa en honor a San Cristóbal, un acto que, tal y como cuentan en la web de la asociación, se celebra “en la caja de un camión creando un ambiente propicio para su desarrollo”. Tras la misa, se lleva a cabo una procesión en coche de unos 10 kms., haciendo paradas intermedias en las que se toma algún tentempié. Cuando acaba la procesión, en la Explanada de San Cristóbal, se da un refresco a los participantes y se ejecuta la traca con la que se pone punto final a las fiestas.

Localización: En la confluencia de las calles Mercado y Enmedio. 28594 Valdaracete.

Contó Valdaracete en su día con varias ermitas, de las cuales no todas han llegado a nuestros días. Así, desde finales del siglo XVI, existió la Ermita de San Juan, ubicada en la actual Calle de San Juan hasta su desaparición a finales del siglo XX. Por otro lado, se hallaba la Ermita de Nuestra Señora de Fuentesaúco, o Fuensaúco, ubicada en lo que luego fue un despoblado de Valdaracete; era costumbre que cada 1 de mayo los vecinos fuesen de peregrinación en procesión hasta el santuario. Un tercer templo fue la Ermita de Santa Ana, hoy desaparecida y que se ubicaba cerca del polideportivo; se sabe que fue hecha a finales del siglo XVI, pues en el testamento de doña Catalina Hernández, vecina del municipio, fechado el 10 de septiembre de 1580, ella misma indica que su voluntad es la de “hacer una hermita de Santa Ana en el Termino de esta Villa” y que “dicha hermita se ha de hacer dentro de cinco años primeros siguientes después de yo fallecida”.

Contó Valdaracete en su día con varias ermitas, de las cuales no todas han llegado a nuestros días. Así, desde finales del siglo XVI, existió la Ermita de San Juan, ubicada en la actual Calle de San Juan hasta su desaparición a finales del siglo XX. Por otro lado, se hallaba la Ermita de Nuestra Señora de Fuentesaúco, o Fuensaúco, ubicada en lo que luego fue un despoblado de Valdaracete; era costumbre que cada 1 de mayo los vecinos fuesen de peregrinación en procesión hasta el santuario. Un tercer templo fue la Ermita de Santa Ana, hoy desaparecida y que se ubicaba cerca del polideportivo; se sabe que fue hecha a finales del siglo XVI, pues en el testamento de doña Catalina Hernández, vecina del municipio, fechado el 10 de septiembre de 1580, ella misma indica que su voluntad es la de “hacer una hermita de Santa Ana en el Termino de esta Villa” y que “dicha hermita se ha de hacer dentro de cinco años primeros siguientes después de yo fallecida”.

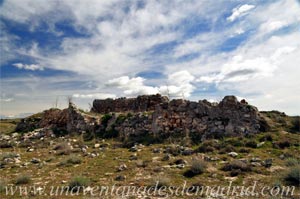

Valdaracete conserva, sin embargo, los restos de otros edificios religiosos que han perdurado hasta nuestros días. Uno de ellos es la Ermita de Santa Catalina, visible desde la carretera que une Carabaña con Estremera, cerca del cruce donde esta vía conecta con Valdaracete, en un terreno de propiedad municipal.

Al observar estas ruinas, se aprecia la existencia de una nave alargada, de la que se conservan los restos de sus muros, con una altura aproximada de un metro y medio en su punto más elevado.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.22895, -3.20546). 28594 Valdaracete.

La segunda, y última, es la Ermita de San Sebastián, de la que también han quedado tan sólo sus restos, pudiendo tratarse, posiblemente, de la más antigua del pueblo. De ella se desconoce tanto la datación, aunque sea aproximada, de su construcción, como desde cuándo se celebraban sus fiestas. Su ubicación, al igual que la de Santa Catalina, está en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento, aunque, si bien la anterior se hallaba al Nortoeste de Valdaracete, ésta de San Sebastián se localiza al Sureste, a no demasiados metros del límite de núcleo urbano.

La segunda, y última, es la Ermita de San Sebastián, de la que también han quedado tan sólo sus restos, pudiendo tratarse, posiblemente, de la más antigua del pueblo. De ella se desconoce tanto la datación, aunque sea aproximada, de su construcción, como desde cuándo se celebraban sus fiestas. Su ubicación, al igual que la de Santa Catalina, está en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento, aunque, si bien la anterior se hallaba al Nortoeste de Valdaracete, ésta de San Sebastián se localiza al Sureste, a no demasiados metros del límite de núcleo urbano.

Como ocurría con el otro templo, de esta ermita apenas subsisten las ruinas de sus muros, pudiéndose apreciar que fue una construcción de planta rectangular realizada en mampostería.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.20672, -3.18948). 28594 Valdaracete.

Continuamos en los alrededores del pueblo y, en el Paraje del Pozo Viejo, en plena Cañada Real Soriana, nos encontramos con el elemento que da nombra a la zona: el Pozo Viejo.

Continuamos en los alrededores del pueblo y, en el Paraje del Pozo Viejo, en plena Cañada Real Soriana, nos encontramos con el elemento que da nombra a la zona: el Pozo Viejo.

Se trata de un pozo que, tradicionalmente, ha sido utilizado por los ganaderos, transeúntes y pastores para calmar la sed tanto de los animales como la suya propia. Además, su historia va ligada a la del Valdaracete, pues hasta aquí venían los vecinos que vivían en la parte alta del municipio cargados con botijos y garrafas que llenar de agua no sólo para su consumo, sino para tareas cotidianas como lavar o cocinar.

Actualmente, esta zona se ha convertido en un sitio muy visitado por las gentes del lugar, pues en este paraje se celebra, el Domingo de Resurreción, el Día del Hornazo, y el lunes de Pascua, el Día de la Tortilla.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.21602, -3.17952). 28594 Valdaracete.

Pozo de Los Caños, o Fuente del Barranco de los Lobos, ubicado en el Paraje de Los Caños, en el camino de la Ruta del Cerro del Banderín y el Barranco de los Lobos.

Haciendo el camino de la Ruta del Cerro del Banderín y el Barranco de los Lobos, descargable desde la web del Ayuntamiento de Valdaracete, encontraremos, en nuestro recorrido, un manantial situado en el Paraje de Los Caños, también conocido como Pozo de Los Caños o Fuente del Barranco de los Lobos.

Haciendo el camino de la Ruta del Cerro del Banderín y el Barranco de los Lobos, descargable desde la web del Ayuntamiento de Valdaracete, encontraremos, en nuestro recorrido, un manantial situado en el Paraje de Los Caños, también conocido como Pozo de Los Caños o Fuente del Barranco de los Lobos.

Gracias a este manantial, el pueblo podía abastecerse tiempo atrás de agua dulce ya que el agua corriente proveniente del Canal de Isabel II no llegó a Valdaracete hasta los años 90 del pasado siglo XX. Desde el manantial, el agua circulaba hasta el depósito que veremos a continuación, al que acudían los vecinos para recoger el agua.

Hoy, está compuesto de una estructura de mampostería de piedra en la que hay un hueco cerrado por una puerta y se halla rodeado de un pequeño merendero.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.2041, -3.20823). 28594 Valdaracete.

El Depósito al que hacíamos mención en el artículo anterior se encuentra en el límite del núcleo urbano de Valdaracete. Hasta él, como decíamos, llegaba el agua que abastecía al pueblo hasta que en los años 90 comenzó a proporcionarse la del Canal de Isabel II. Hoy se encuentra en desuso.

El Depósito al que hacíamos mención en el artículo anterior se encuentra en el límite del núcleo urbano de Valdaracete. Hasta él, como decíamos, llegaba el agua que abastecía al pueblo hasta que en los años 90 comenzó a proporcionarse la del Canal de Isabel II. Hoy se encuentra en desuso.

Se trata de una construcción de planta rectangular, realizada con muros de fábrica de ladrillo encalados en blanco y provista de una cornisa de ladrillo visto. Cuenta con unos vanos en ojo de buey130 que permitían la ventilación de su interior.

Este depósito goza de una protección integral dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Valdaracete, del año 1994.

Localización: Era Moraga. Coordenadas de Google Maps (40.21121, -3.19728). 28594 Valdaracete.

Al Sudoeste de Valdaracete, en la M-222 y a unos 3,7 km de la población, se encuentran las ruinas de una Casilla de Peones Camineros. Antes de continuar con este edificio, mencionemos brevemente que el peón caminero era el encargado de cuidar, todos los días del año y desde la salida del sol hasta la puesta, la parte del camino que le correspondía, el cual era de una legua, una unidad de medida variable según el país del que se trate y que en España tenía una equivalencia de 5.572,7 metros.

Al Sudoeste de Valdaracete, en la M-222 y a unos 3,7 km de la población, se encuentran las ruinas de una Casilla de Peones Camineros. Antes de continuar con este edificio, mencionemos brevemente que el peón caminero era el encargado de cuidar, todos los días del año y desde la salida del sol hasta la puesta, la parte del camino que le correspondía, el cual era de una legua, una unidad de medida variable según el país del que se trate y que en España tenía una equivalencia de 5.572,7 metros.

Las casillas de los peones camineros se comenzaron a construir en cumplimiento de la orden dada al respecto por Isabel II en 1852. Eran unas construcciones baratas, sin ninguna decoración, en la que debían vivir el peón caminero y su familia, en caso de que estuviera casado.

Hubo varios modelos de casillas. La de Valdaracete que nos ocupa parece ser la del modelo de vivienda individual, esto es, de planta rectangular, tejado a dos aguas sobre estructura de madera y dotada de un huerto trasero en el que se situaban el pozo y el escusado (retrete). A mediados del siglo XX, con la llegada de la motorización, los peones camineros realizaban su labor en motocicleta y vivían en el pueblo más cercano, por lo que muchas de estas casillas fueron demolidas o quedaron abandonadas, como es el caso de la de Valderacete.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.19146, -3.22762). 28594 Valdaracete.

Al Oeste del núcleo urbano, en las inmediaciones del Barranco de los Muertos, podremos encontrar el conocido como Chozo131 del Roso, uno de los tantos chozos que tradicionalmente utilizaban los pastores como refugio para resguardarse.

Al Oeste del núcleo urbano, en las inmediaciones del Barranco de los Muertos, podremos encontrar el conocido como Chozo131 del Roso, uno de los tantos chozos que tradicionalmente utilizaban los pastores como refugio para resguardarse.

Estas construcciones se levantaban totalmente con piedra, incluyendo la cubierta, para lo cual iban realizando una hilera de piedra sobre otra de manera circular, careciendo, pues, de esquinas; estas hileras se iban reduciendo de tamaño según iba aumentando la altura, con el fin de cerrar la estructura en la parte superior.

Generalmente, los chozos solían construirse cerca de otros elementos, éstos destinados a los animales, como cuadras o corrales. Al lado del Chozo del Roso, podemos ver también los restos de lo que pudo haber constituido un corral.

Localización: Coordenadas de Google Maps (40.20351, -3.24267). 28594 Valdaracete.

Al Sur de Valdaracete, existió la población de Fuensaúco, la cual, según el fuero de Uclés (Cuenca), dependía de la Encomienda de Estremera y fue poblada en el año 1194. Sin embargo, en el siglo XVI, según se puede leer en las Relaciones Topográficas de Felipe II, el pueblo se encontraba ya despoblado. En la actualidad, lo que podemos encontrar al Sur de Valdaracete es un caserío conocido como Casa de Fuensaúco, una antigua explotación agrícola y ganadera en donde se encuentra actualmente Las Lomas de Fuensaúco, un establecimiento de hostelería que ofrece tanto alojamiento como jornadas de caza.

Al Sur de Valdaracete, existió la población de Fuensaúco, la cual, según el fuero de Uclés (Cuenca), dependía de la Encomienda de Estremera y fue poblada en el año 1194. Sin embargo, en el siglo XVI, según se puede leer en las Relaciones Topográficas de Felipe II, el pueblo se encontraba ya despoblado. En la actualidad, lo que podemos encontrar al Sur de Valdaracete es un caserío conocido como Casa de Fuensaúco, una antigua explotación agrícola y ganadera en donde se encuentra actualmente Las Lomas de Fuensaúco, un establecimiento de hostelería que ofrece tanto alojamiento como jornadas de caza.

El conjunto de edificios que lo forman, del siglo XIX, cuenta, entre otros y según el Catálogo de Bienes Protegidos de Valdaracete, de 1994, con un edificio de viviendas, otro de caballerizas y cuadras, una cueva-bodega, dos palomares y una ermita.

El edificio de viviendas es de planta rectangular, con dos alturas en los lugares principales y una en los demás. Tiene los muros de piedra enfoscada, mientras que se cubre con tejados de teja árabe sustentados sobre estructuras de madera.

El edificio de caballerizas y cuadras es de planta rectangular, una sola altura, muros de mampostería y cubierta igualmente de teja árabe.

La cueva-bodega se encuentra enterrada y tiene un zaguán de acceso delimitado por muros de piedra enfoscada sobre los que se levanta una cubierta inclinada de teja árabe.

Los palomares son de planta cuadrada, una sola altura y muros de piedra que sustentan también una estructura de madera sobre la que se extiende la cubierta de teja árabe.

La capilla, de planta rectangular, una sola nave y ábside semicircular, tiene los muros de piedra y una cubierta a tres aguas de teja árabe.

Todos estos edificios se encuentran recogidos, como ya mencionamos antes, en el Catálogo de Bienes Protegidos de Valdaracete, contando con una protección estructural del conjunto global de la finca, además de integral para la ermita y los dos palomares.

Localización: Coordenadas de Google Maps para la ermita (40.17633, -3.18324). 28594 Valdaracete.

* * *

Lourdes Morales Farfán es Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. ↑

Mapa de los Monumentos y puntos de interés

una Ventana desde Madrid by Lourdes María Morales Farfán is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

GLOSARIO

- 1 Relaciones Topográficas de Felipe II: Las “Relaciones Topográficas de los Pueblos de España” (o “Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España”, según otros autores), realizadas por orden de Felipe II, fue una obra estadística con la que el rey pretendía dar una descripción lo más detalladamente posible de todas y cada una de las poblaciones que existían en los reinos bajo su mandato. Está formada por un total de siete tomos (seis para pueblos y ciudades, y uno monográfico para Toledo) y su original se encuentra en la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Su estructura es la de un cuestionario concreto con interrogantes (o capítulos, como se llama en la obra) que tratan sobre diferentes aspectos (demográficos, sociológicos, estratégicos, geográficos y económicos) de las localidades. Estas preguntas debían ser respondidas por una delegación de hombres viejos, sabios o letrados, dando tanta información de cada municipio como fuera posible. ↑

- 2 Mozárabe: Lengua romance, heredera del latín vulgar visigótico, con elementos del árabe, que hablaban cristianos y musulmanes en la España islámica. ↑

- 3 Páramo: Terreno yermo4, raso y desabrigado. ↑

- 4 Yermo: Inhabitado. // No cultivado. ↑

- 5 Alcarria: Terreno alto y, por lo común, raso y de poca hierba. ↑

- 6 Meseta: Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar. ↑

- 7 Vaguada: Línea que marca la parte más honda de un valle, y es el camino por donde van las aguas de las corrientes naturales. ↑

- 8 Gipsícola: Se dice de las plantas con preferencia por suelos o rocas yesosos o yesíferos. ↑

- 9 Fuero: Jurisdicción, poder. // En España, norma o código históricos dados a un territorio determinado. // Compilación de leyes. // Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una comunidad, a una provincia, a una ciudad o a una persona. ↑

- 10 Maestre: Superior de cualquiera de las órdenes militares. ↑

- 11 Pechero: Obligado a pagar o contribuir con pecho12. ↑

- 12 Pecho: Tributo que se pagaba al rey, al señor territorial o a cualquier otra autoridad. ↑

- 13 Chancillería: En la corona de Castilla, cada uno de los dos altos tribunales radicados en Valladolid y Granada. ↑

- 14 Zumaque: Arbusto de la familia de las anacardiáceas, de unos tres metros de altura, con tallos leñosos, hojas compuestas de hojuelas ovales, dentadas y vellosas, flores en panoja, primero blanquecinas y después encarnadas, fruto drupáceo, redondo y rojizo, y que tiene mucho tanino, que los zurradores emplean como curtiente. // Vino de uvas. ↑

- 15 Legua: Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 metros. ↑

- 16 Hidalgo: Persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza. ↑

- 17 Catastro del Marqués de la Ensenada: Con el nombre de Catastro del Marqués de la Ensenada se conoce un censo de la población y de la riqueza de Castilla (con excepción de las provincias vascas, que no pagaban impuestos) realizado con fines fiscales, entre los años 1749 y 1756, por el ministro de Fernando VI don Zenón de Semovilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada. ↑

- 18 Vecino/habitante: Como vecino se contabiliza únicamente al cabeza de familia y cada uno de ellos equivale a 4 ó 5 habitantes. ↑

- 19 Abacería: Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, etc. ↑

- 20 Censo del Conde de Aranda: El Censo del Conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, fue encargado entre los años 1768 y 1769 a los obispos que, para ello, recibieron las instrucciones de que, a través de los párrocos de sus respectivas diócesis, recogieran una serie de datos de éstas en un formulario. Así, los datos requeridos eran las circunstancias personales de todos los habitantes adscritos a las diferentes diócesis: edad (hasta 7, 16, 25, 40, 50 y mayores de 50), sexo y estado civil; además, se debía aportar información complementaria sobre el número de exentos en función de su condición: Hidalguía, Real Servicio, Real Hacienda, Cruzada e Inquisición; finalmente, se enumeraban los eclesiásticos y los sirvientes de Iglesia y de Hospitales. Como resultado general se obtuvo la cifra de 9,3 millones de habitantes, si bien se considera que el Censo de Floridablanca21 (posterior al del Conde de Aranda) es más fiable. Sin embargo, es importante destacar que el Censo del Conde de Aranda es considerado el primer censo, debido a que abarca todo el territorio nacional, además de que, por vez primera, se cuentan personas, no vecinos, a pesar de que omiten los de las tierras de Órdenes Militares; asimismo, y también por primera vez, la población es clasificada por sexo y edad. ↑

- 21 Censo del Conde de Floridablanca: Censo realizado por el ministro de Carlos III José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, entre 1786 y 1787, y al que se considera el primer censo de población española realizado con técnicas modernas. En él, se obtuvo información sobre la estructura poblacional conforme a sexo, edad y estado civil, y una ordenación económica de todas las localidades de España. ↑