Museos de Madrid

MAN - Museo Arqueológico Nacional (I)

Miércoles, 14 de septiembre de 2016

Introducción

El MAN (I)

- Introducción

- Su fundación

- Un palacio como sede

- Las Secciones y Salas

- Recorrido por el Museo (I)

- Agradecimientos

- Mapa de situacion del Museo

- Más Museo Arqueológico Nacional

Enclavado entre el Paseo de Recoletos y la Calle Serrano, al lado de la madrileña Plaza de Colón donde se alza erguida la figura del Almirante, se halla uno de los edificios más imponentes de Madrid, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, que alberga dos de las instituciones de mayor relevancia en España: por un lado, con entrada por el Paseo de Recoletos, la Biblioteca Nacional de España, y por otro lado, dando a la Calle Serrano, la que recorreremos a lo largo de seis reportajes, el Museo Arqueológico Nacional (MAN).

Detallaremos todo lo concerniente al edificio, sus autores, los avatares de su construcción y su descripción arquitectónica más adelante, y nos centraremos ahora en conocer la historia del museo, pues éste no siempre tuvo su sede donde se encuentra hoy. Pero empecemos por el principio...

El Museo Arqueológico Nacional fue fundado en el año 1867 por la reina Isabel II e inaugurado en 1871 por el rey Amadeo I de Saboya en la que sería su primera sede, que, como anticipamos en el párrafo anterior, no fue la que hoy ocupa, sino el Casino de la Reina, donde estaría de manera provisional hasta 1893, pues el objetivo desde el primer momento era que estuviese ubicado en el palacio. Allí se reunirían sus primeros fondos: distintos elementos arqueológicos, etnográficos1, numismáticos2 y de artes decorativas que procedían de diferentes instituciones, entre ellas la Biblioteca Real y el Real Gabinete de Historia Natural, así como de donaciones particulares. Con su creación, se conseguía reunir en un mismo espacio las colecciones de antigüedades que hasta entonces habían estado esparcidas por diferentes localizaciones para, de ese modo, representar la historia de España desde sus orígenes. Asimismo, en España era la primera vez que se abría al público un museo con una variedad tan grande de objetos y que abarcase un arco cronológico y cultural tan amplio, pues la idea era exponer todos los fondos de que disponía.

El traslado hacia el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales comenzó a realizarse en 1893, edificio en el que, al compartirlo con la Biblioteca Nacional, tiene su entrada independiente por la Calle Serrano. El 5 de julio de 1895, la Reina Regente María Cristina inauguraría las nuevas instalaciones. Aquí, se pueden contemplar colecciones que proceden de la Península Ibérica, las Islas Baleares, las Islas Canarias y el Sáhara, y que veremos en un recorrido cronológico que comienza en la Prehistoria3 y que acaba en siglo XIX. Asimismo, la visita continúa con salas en las que se exhiben piezas del antiguo Egipto, del Próximo Oriente y de Grecia, además de tener una sección dedicada a la numismática.

Viñetas publicadas en "La Ilustración Española y Americana", nº 33, año 1872, páginas 520 y 521. En ellas se muestra parte de las salas en que se distribuyeron las colecciones del museo mientras tuvo su sede provisional en el Casino de la Reina.

Durante la Guerra Civil, las salas del museo serían desmontadas para poder proteger las colecciones. Tras la contienda, los años de posguerra no permitieron que se volviera a instalar toda la exposición previa y tampoco se tenía el espacio suficiente para hacerlo, debido a que una parte del museo la habían ocupado otras instituciones. Con el fin de poder abrir al público, se hizo un sencillo montaje seleccionando los fondos más importantes; es lo que se ha conocido como "Museo Breve", si bien acabó alargándose más de lo que se esperaba, hasta 1951.

En abril de 1954, se celebra en Madrid el IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas4, lo que motivó que se acelerase el montaje nuevo del museo, apostando entonces por volver a exponer la mayoría de las colecciones por medio de una instalación sencilla que permitiese dar a éstas una mejor visibilidad. Así, se construyen nuevas vitrinas que compartirían espacio con otras más historicistas y se ofrece información complementaria a través de cartelas5, aunque todavía no se mostrarían carteles generales de salas o de expositores.

Varias han sido las intervenciones que a lo largo de los años se han llevado a cabo con el fin de mejorar las instalaciones del museo. De ellas, se pueden destacar las realizadas entre los años 1968 y 1981, momento en que el museo pasó de tener tres plantas a cinco, se mejoró la circulación de los visitantes, y se eliminaron las cubiertas de los patios, se ajardinaron y se estrecharon éstos. Es en esta década de los 70, al llevarse a cabo un gran programa de renovación arquitectónica, cuando se crea un modelo de instalación que se mantuvo durante más de treinta años y con el que se mejoraron los problemas de seguridad, la conservación y la iluminación de las colecciones.

Para conocer mejor cómo han ido cambiando las formas de exponer las colecciones del museo según una época u otra, conviene repasar la sección de Antiguas monografías

en la web del museo, donde hay una explicación detallada de cada uno de los períodos por los que ha pasado la institución.

En el año 2002, comienza una de las obras más ambiciosas en el edificio, con el fin de hacer de él un verdadero museo del siglo XXI, un espacio expositivo vanguardista en el que el pasado y el presente, lo tradicional y lo moderno, se dan la mano para guiar a los visitantes a lo largo de su recorrido. Las obras se prolongarían durante algo más de una década, volviendo a abrir sus puertas el 31 de marzo de 2014. En la actualidad está dotado de una serie de servicios ofrecidos al público, como son nuevos salones de actos, talleres didácticos, cafetería con terraza a jardín, tienda, etc., así como una sala de exposiciones temporales de 600 metros cuadrados y la biblioteca, ubicada en la cuarta planta y con más de 120.000 volúmenes disponibles, por no mencionar su valioso fondo antiguo.

El palacio que alberga entre sus muros las instalaciones del Museo Arqueológico Nacional data de mediados del XIX. Sería la reina Isabel II la que el 21 de abril de 1866 colocara la primera piedra de un edificio que iba a ser sede del Ministerio de Fomento, de los Museos Nacionales, de los Archivos y de la Biblioteca Nacional, y que en la actualidad, como ya hemos mencionado antes, comparten el Museo Arqueológico con la Biblioteca Nacional.

El terreno escogido para tal empresa sería el que antaño había ocupado el desaparecido Convento de los Agustinos Recoletos, o Descalzos, también conocido como Convento de Copacabana, que sufrió, como tantos otros, la desamortización6 de Mendizábal en el año 1837 y que sería derribado poco después. Cabe mencionar aquí que en este convento fue enterrado el pintor Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 7 de noviembre de 1598 - Madrid, 27 de agosto de 1664), cuyos restos se perderían durante su derribo. Seguidamente, el lugar lo ocuparía la primera Escuela de Veterinaria.

La edificación iba a ser la de mayor tamaño que se construyera bajo el reinado de Isabel II, sin tener en cuenta la precaria situación económica por la que pasaba España entonces. El proyecto original sería encargado al arquitecto Francisco Jareño (Albacete, 24 de febrero de 1818 - Madrid, 1892), autor de otras destacadas obras en Madrid, como el Instituto de San Isidro, el Hospital del Niño Jesús, o el Tribunal de Cuentas del Reino, entre otros. Jareño diseñaría un palacio con fachadas de estilo neogriego7; el pórtico de entrada contaría con una columnata doble, mientras que en el centro del edificio ubicaría la sala de lectura, la cual estaría cubierta por una gran cúpula octogonal. Lamentablemente, estas ideas serían paralizadas por falta de fondos, un mal escenario económico que estaría agravado por la Revolución de 1868, con la que se consiguió la perseguida expulsión del trono de Isabel II, el breve reinado de Amadeo I de Saboya (1870-1873) y una corta I República (1873-1874).

El 31 de diciembre de 1874 llega la Restauración Borbónica de la mano de Alfonso XII. Pero Jareño ya no tenía las mismas ganas que antes y quiso estar más concentrado en la dirección de la Escuela de Arquitectura, siendo su colaborador, el también arquitecto Antonio Ruiz de Salces (Fresno, Rasines, Cantabria, 1820 - Madrid 1899), quien se encargaría poco a poco de dirigir las obras hasta que en 1884 se hizo con la dirección de éstas.

Ruiz de Salces cambiaría notablemente el proyecto de Jareño. La cúpula octogonal sería sustituida por una cuadrada y más económica. En el exterior, el número de balcones sería reducido a la mitad, además de eliminar los medallones que iban a ir colocados sobre éstos, dejando solamente los once que hay en la entrada principal. Los torreones y las cornisas de las esquinas tendrían un tamaño menor.

El pórtico de doble columnata bajo un frontón8 triangular pasaría a tener una única columnata en la parte superior y tres arcos de medio punto9 en la inferior, manteniéndose, eso sí, el frontón, obra en mármol del escultor Agustín Querol Subirats (Tortosa, Tarragona, 17 de mayo de 1860 - Madrid, 14 de diciembre de 1909) y en el que aparece, en el centro, la figura de la Paz con el genio de la Guerra a sus pies rompiendo una espada. Hacia la derecha, vemos representadas la Elocuencia, la Poesía, la Música, la Arquitectura, la Pintura, la Escultura, la Filología, la Industria, el Comercio y la Agricultura; hacia la izquierda, lo están la Filosofía, la Jurisprudencia, la Historia, la Astronomía, la Etnografía, la Geografía, la Química, la Medicina y las Matemáticas. Finalmente, el frontón queda rematado por tres figuras: en el centro, España, representada al lado del león, símbolo de Castilla; a la derecha, el Genio; y a la izquierda, el Estudio.

Una de las esfinges que flanquean la entrada principal del Museo Arqueológico, obra de Francisco Moratilla.

Todos estos cambios es cierto que simplificaban y abarataban los trabajos, pero conllevaban también que las obras avanzaran a un ritmo tremendamente lento. Y es que quince años después de su inicio, el edificio todavía no estaba terminado, no se sabía dónde colocar las escaleras principales y lo que es más grave: sólo se hallaba construida la mitad del palacio. Es en ese momento, además, cuando se cae en la cuenta de que en el interior no habría suficiente espacio para acoger todas las instituciones que en un principio se tenía pensado, por lo que se decidió que el Ministerio de Fomento tendría su propia sede independiente en un edificio de nueva planta.

Las obras acabarían finalmente en 1892, utilizándose entonces como sede de la Exposición Iberoamericana del IV Centenario del Descubrimiento de América. Cuatro años después, el 16 de marzo de 1896, se inauguraría en sus instalaciones la Biblioteca Nacional de España.

Hay que mencionar que, además de Querol, en las obras trabajarían otros escultores, como José Piquer y Duarte y Francisco Pérez Valle, autores de las estatuas situadas en el vestíbulo de Isabel II y de su marido Francisco de Asís, respectivamente. José Alcoverro i Amorós haría los monumentos a San Isidoro y Alfonso X "el Sabio" que están en un primer plano frente a la escalera principal. Junto a las puertas de entrada, ya en un segundo plano, se hallan las figuras de Miguel de Cervantes, Antonio de Nebrija, Lope de Vega y Luis Vives, obras respectivas de Vancell, Nogué, Fuxá y Carbonell. En cuanto a los medallones, éstos representan a Nicolás Antonio, Antonio Agustín, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Diego Hurtado de Mendoza, el padre Mariana, Arias Montano y Santa Teresa de Jesús. La Casa Asins, cuyo propietario era Bernardo Asins, antiguo cerrajero Real, sería la encargada de los cerramientos y elementos ornamentales que se realizarían en hierro, nuevo material que se adoptaría por su ligereza y facilidad de ensamblaje.

En cuanto a la fachada que da a la Calle Serrano, la perteneciente, pues, al Museo Arqueológico, ésta destaca por su arquitectura de total sobriedad y su austeridad ornamental. Formada por una columnata tanto en el piso de arriba como en el de abajo, la portada cuenta con dos esculturas de piedra que representan a Berruguete y a Velázquez, mientras que flanqueando la escalera de acceso hay dos esfinges10, obras éstas de Francisco Moratilla.

En el año 1983, el antiguo Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales fue declarado Monumento Histórico-Artístico con carácter nacional.

Localización: Calle Serrano, 13. 28001 Madrid.

Formado por un total de 40 salas, éstas se encuentran repartidas en varias secciones. En el exterior, en los jardines, veremos una réplica del techo de polícromos de la Cueva de Altamira. En el interior, tendremos: Arqueología y Patrimonio (salas 1 a 3), Prehistoria (4 a 9), Protohistoria (10 a 17), Hispania Romana (18 a 22), Antigüedad Tardía (23), Mundo Medieval (24 a 27 y divididas éstas entre Al Ándalus y Reinos Cristianos), Edad Moderna (28 a 30), Historia del Museo (31), Oriente Próximo Antiguo (32), El Nilo. Egipto y Nubia (33 a 35), Grecia (36) y La Moneda (37 a 40).

Debido a la enorme extensión del museo y al recorrido pormenorizado por él que recomendamos hacer, hemos decidido dedicarle varios reportajes, siendo éste el primero de ellos. Aquí, además de haber hecho un repaso por su historia, veremos la réplica del techo de la Cueva de Altamira, y las secciones de Arqueología y Patrimonio y Prehistoria, cubriendo así las primeras nueve salas del museo.

La primera parada, antes de entrar en el interior del museo, la haremos en el jardín, de estilo paisajista y carácter impresionista, con trazados irregulares y caminos serpenteantes que invitan a contemplarlo con calma sentados en uno de los bancos en él dispuestos para tal fin. En la parte izquierda del jardín y bajando unos escalones, se abre un espacio que cuenta con una Réplica del techo de polícromos de la Cueva de Altamira. El proyecto sería redactado por Fernando Aguirre Iraola y Rafael Mélida Poch en el año 1962, encargándose de su realización ingenieros alemanes bajo la dirección de Erich Pietsch. Ésta sería inaugurada el 14 de octubre de 1964, siendo entonces ejemplo de una de las exposiciones más modernas no sólo de España, sino también en el extranjero. Con ella, se pretendía reproducir las condiciones y las sensaciones que el visitante podría tener en el interior de la Cueva de Altamira real.

En aquel momento, la entrada a la cueva sería rotulada sobre un panel fluorescente, inequívoco símbolo de modernidad para la época y que sería el anticipo para la gran reforma museográfica y arquitectónica que comenzaría en 1968 de la mano del nuevo director del museo, Martín Almagro Basch (Tramacastilla, Teruel, 17 de abril de 1911 - Madrid, 24 de agosto de 1984).

En el año 2008, la réplica de la cueva fue cerrada, siendo remodelada en 2012, trabajos con los que se intervino en el suelo, la pintura y la iluminación. Al año siguiente, se produjo un audiovisual que nos introduce el contenido de lo que vamos a ver y que fue instalado en la antesala del espacio donde está la réplica. Finalmente, antes de la reapertura del museo en marzo de 2014, se instaló una producción multimedia sobre el espejo que hay en su interior y que nos permite contemplar las pinturas del techo, verdaderas protagonistas de este espacio.

Detalle de la Réplica del techo de polícromos de la Cueva de Altamira en la que se han representado algunas de las pinturas que se pueden ver en la cueva original.

Situada en el municipio cántabro de Santillana del Mar, la Cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la cual se ha conservado uno de los ciclos pictóricos, además de artísticos, más importantes de la Prehistoria. Fue descubierta por Modesto Cubillas en 1868 y estudiada posteriormente por Marcelino Sanz de Sautuola, momento a partir del cual ha sido excavada y estudiada por numerosos prehistoriadores hasta admitirse que pertenece al Paleolítico11.

Los distintos períodos a los que pertenecen las pinturas y los grabados, todos ellos dentro del Paleolítico Superior, prueban que la cueva fue utilizada durante unos 22.000 años, desde hace unos 35.600 hasta hace unos 13.000, momento en que un derrumbe selló su entrada. Gran parte de las obras se enmarcan en el estilo de la llamada "escuela franco-cantábrica", cuya característica principal es el realismo de las figuras que hay representadas: animales, figuras antropomorfas14, dibujos abstractos y otros no figurativos15.

En cuanto al techo de polícromos, que es lo que se ha representado en esta sala, ha llegado a ser calificado como la "Capilla Sixtina" del arte rupestre16.

En el año 1985, la cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 2008, se hizo una extensión de la nominación a 17 cuevas más del País Vasco, Asturias y Cantabria, momento en que el conjunto pasaría a tener el nombre de "Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España".

Panel en el que se muestran, mediante diferentes fotografías, gráficos, dibujos, etc., las etapas cronológicas que cubre la exposición permanente del Museo Arqueológico, desde la Prehistoria hasta el siglo XXI.

Una vez vista la réplica de la Cueva de Altamira, comenzaremos nuestro recorrido por el interior del Museo Arqueológico en la Planta Baja, donde podremos encontrar las secciones ya mencionadas anteriormente de Arqueología y Patrimonio y Prehistoria. Empezamos, pues, por la primera de ellas, la sección de Arqueología y Patrimonio, que abarca las Salas 1, 2 y 3.

Una vez vista la réplica de la Cueva de Altamira, comenzaremos nuestro recorrido por el interior del Museo Arqueológico en la Planta Baja, donde podremos encontrar las secciones ya mencionadas anteriormente de Arqueología y Patrimonio y Prehistoria. Empezamos, pues, por la primera de ellas, la sección de Arqueología y Patrimonio, que abarca las Salas 1, 2 y 3.

El inicio de la visita al museo se ha planteado, con estas tres salas y a modo de preámbulo, como una presentación multimedia en la que se nos presentan las principales materias que veremos en la exposición.

Audiovisual en el que se muestra la evolución de España desde la Prehistoria hasta la actualidad desde el punto de vista histórico, arqueológico y artístico. Acompaña a un mapa de España en el que se sitúan geográficamente los puntos de interés (yacimientos, etc.) en función de las épocas.

De este modo, se nos muestra una introducción gráfica al mundo de la disciplina y el patrimonio arqueológico desde varios puntos de vista, como son los métodos de trabajo, las tendencias, los objetos de la investigación, el concepto colectivo, o el bien común compartido. Asimismo, también se apuntan los principales temas y los soportes materiales que veremos en las siguientes salas.

Esta área introductoria queda complementada con un cronograma17 cultural de referencia, una presentación multimedia que nos enseña los principales yacimientos arqueológicos de España (desde los orígenes de la hominización hasta que se inaugura el Museo Arqueológico Nacional) y un recurso interactivo de aquellos proyectos arqueológicos que han llevado a cabo investigadores españoles a nivel internacional.

Pasemos ahora a la sección de Prehistoria, que incluye un total de seis salas que van de la 4 a la 9. Las dos primeras (4 y 5) nos presentan el tema del origen de la humanidad, su presencia en la Península Ibérica por primera vez y el desarrollo cultural del ser humano en unas etapas de su vida en las que para subsistir sólo tenían conocimiento de las técnicas de caza, recolección y carroñeo18.

Pasemos ahora a la sección de Prehistoria, que incluye un total de seis salas que van de la 4 a la 9. Las dos primeras (4 y 5) nos presentan el tema del origen de la humanidad, su presencia en la Península Ibérica por primera vez y el desarrollo cultural del ser humano en unas etapas de su vida en las que para subsistir sólo tenían conocimiento de las técnicas de caza, recolección y carroñeo18.

En cuanto a las cuatro siguientes (de la 6 a la 9), en ellas podremos ver las primeras etapas culturales en los seres humanos en las que éstos llevan ya a cabo ciertas actividades económicas productivas y que tienen lugar durante los períodos del Neolítico, del Calcolítico20 (Edad del Cobre) y de la Edad del Bronce; es entonces cuando se extiende la ganadería, la agricultura, la utilización de los metales y la organización social por medio de jerarquías. Las primeras salas tratan el origen de la humanidad y el universo paleolítico, cuando los humanos consiguen dominar la tecnología lítica25 y ósea26, así como explotar el medio de manera razonada y, además, crear un lenguaje artístico. Las siguientes, por su parte, nos enseñan algunos testimonios de la estructuración social y de las actividades productivas del Neolítico y aquellas referidas al comienzo de la metalurgia27, ya en el Calcolítico, y el dominio de éstas por parte de sociedades jerarquizadas en la Edad del Bronce.

Antes de meternos de lleno en el recorrido por esta sección, conviene recordar que la Prehistoria comprende un período que abarca desde que aparece la especie humana hasta el inicio de la escritura, por lo que, si tenemos esto en cuenta, estamos ante el período más largo de toda la historia de la Humanidad porque, tal y como nos explican en la guía del museo, "supone un 99,9% de la evolución humana frente al 0,1% restante del que se ocupa la Historia". De este modo, durante dicho período se produce una aceleración de los procesos de transformación tanto biológicos como tecnológicos, además de estar ante sociedades que, social y culturalmente, van progresando hacia una mayor complejidad.

Comenzaremos por las Salas 4 y 5: El Universo Paleolítico, nombre que comparten pues ambas, por su contenido, tienen una temática que las hace en cierto modo indivisibles.

Comenzaremos por las Salas 4 y 5: El Universo Paleolítico, nombre que comparten pues ambas, por su contenido, tienen una temática que las hace en cierto modo indivisibles.

El recorrido por la Sala 4 comienza con una reflexión sobre qué es lo que nos define como seres humanos desde diferentes puntos de vista: biológico, tecnológico y social. Es en África, hace seis millones de años, cuando comienza la historia evolutiva, resultando de todo ello que hoy seamos los únicos representantes vivos de los primates28 bípedos32: los homininos33. Es aquí cuando surge la pregunta de qué es aquello que nos define y, además, nos diferencia como seres humanos. Principalmente, las teorías nos hablan del aumento del cerebro, la postura bípeda, el uso de la tecnología y el desarrollo de una serie de estrategias sociales, por lo que quizás deberíamos ampliar las preguntas hacia dónde y cómo se originaron dichos procesos y qué nos aportaron aquellos primeros linajes humanos.

Tres serán los ámbitos de este discurso. En primer lugar, se nos muestran los fósiles35 más destacados en cuanto al comienzo de nuestro linaje en África se refiere, alrededor de hace entre 7 y 6 millones de años. De estos primeros homininos surgiría el grupo de los australopitecos36, compuesto por distintas especies que se extenderían por el Este, el Sur y el interior de África hace entre 4 y 2 millones de años, ocupando diferentes ecosistemas39, como son las selvas húmedas, las sabanas40 arboladas y los bosques estacionales41. Sin embargo, hace 2,5 millones de años, las regiones de las que hablamos sufren una serie de cambios climáticos, expandiéndose las llanuras herbáceas por encima de otros ecosistemas, lo cual coincide con la aparición de nuevos homininos como son los parántropos42, surgidos de entre los australopitecos y especializados en la explotación de estos nuevos ecosistemas.

Reconstrucción del esqueleto de Lucy, el australopiteco que se ha considerado durante más tiempo como nuestro antepasado directo.

Es aquí cuando aparece el género Homo, segundo ámbito de esta sala junto con su expansión fuera del continente africano. La prueba más firme de esto la encontramos en Eurasia43, concretamente en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, con una antigüedad de 1,8 millones de años. Posteriormente, llega a la isla de Java, en Indonesia, y a China, si bien la cronología que sigue esta expansión, así como las rutas seguidas y la especie humana que las lleva a cabo es algo de difícil interpretación para los expertos.

El tercer ámbito es el del primer poblamiento que se dio en Europa alrededor de hace 1,3 millones de años, aunque los yacimientos de época tan antigua parece que quedan limitados al Sur europeo, estando localizados la mayoría en la Península Ibérica. Sin embargo, no hay datos que detallen estas poblaciones, como podrían ser las rutas de llegada, la tecnología o los movimientos, pues son pocas las piezas líticas halladas, entre ellas algunas lascas44 y cantos45 realizados con rocas locales. En relación a esto, se nos hablará también en esta sala acerca de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, referente a nivel mundial cuyos fósiles humanos de distintas especies encontrados son piezas clave para entender el primer poblamiento de Europa.

Y no podremos abandonar la sala sin antes detenernos en las dos vitrinas centrales que, sin duda, llamarán nuestra atención. La primera de ellas, que es la que vemos en la fotografía anterior, acoge la reconstrucción del esqueleto de Lucy, el australopiteco que durante más tiempo ha sido considerado nuestro antepasado directo, mientras que la segunda nos muestra una escultura del niño del lago Turkana, es decir, el fósil más completo de Homo ergaster46 hasta ahora conocido.

Sala 5. Centrada en la imagen, vitrina con diferentes restos de animales que convivieron con el Homo heidelbergensis. A la derecha de la foto, escultura a escala natural de una mujer neandertal hecha gracias a las investigaciones realizadas en el yacimiento de la cueva de El Sidrón (Asturias).

Seguiremos con la Sala 5, que, como ya apuntamos antes, comparte nombre con la anterior, pues supone una continuación de aquella. Varias serán las divisiones que encontraremos aquí, comenzando con la denominada "La tierra de la subsistencia (Paleolítico Antiguo, 600.000-200.000 años)". Y es que Europa es poblada por vez primera ya de manera sistemática a los largo del Pleistoceno47 Medio. Los humanos se enfrentan aquí a unas condiciones bastante complicadas debido a un clima muy inestable y a unos recursos vegetales que van en función de las estaciones del año; esto hace que la supervivencia dependa de la eficacia de la tecnología y de las estrategias a seguir en lo que a explotación del terreno se refiere.

Los factores, pues, del Paleolítico Antiguo los conoceremos a lo largo de las tres primeras vitrinas. La primera de ellas trata los avances tecnológicos y cómo estos fueron aplicados a la caza, como por ejemplo el uso de la madera para elaborar herramientas; también es importante el dominio del fuego y su utilización como medida de protección, fuente de iluminación, calor, desarrollo social, etc. La segunda vitrina nos muestra una gran variedad de restos de animales que convivieron con el Homo heidelbergensis65, el gran predador67, y que van desde aquellos de gran tamaño, como los elefantes, a los más pequeños, como roedores o reptiles. En la tercera, se exhiben importantes herramientas de piedra halladas en entornos muy dispares, desde ambientes fluviales a lacustres68, pasando por cuevas; esto hace evidente que los territorios fueron utilizados de maneras muy diversas y que hubo una cierta capacidad de previsión a la hora de explotar los recursos.

A continuación, entraremos en el área de esta sala llamada "La tierra de los enigmas (Paleolítico Medio - Paleolítico Superior, 200.000-28.000 años), en la que se nos muestra la transición de un período al otro y donde los protagonistas son los neandertales69, cuya características principal es que su físico ya está bien adaptado a las condiciones frías del clima, aunque habitarán en entornos de muy variados climas. Su ascendencia se halla en aquellas poblaciones que evolucionaron a neandertales hace, como decimos, unos 200.000 años, estando su origen en la zona occidental de Europa y expandiéndose hacia Oriente Próximo y Siberia.

Se trata, asimismo, de un período donde la principal fuente de subsistencia es la caza, prueba de lo cual son los restos de fauna y puntas líticas que de este momento se exponen. Así, las estrategias utilizadas para cazar son un claro exponente de la existencia de una organización social compleja, que tiene un vasto conocimiento de las costumbres de las presas, además de una planificación muy bien coordinada. De igual modo, asistimos a una conducta bastante compleja entre los neandertales, no sólo en lo que a caza se refiere, sino también a la organización del ámbito doméstico, el cuidado de enfermos o mayores y el enterramiento de los cadáveres.

Otra de las vitrinas nos lleva al fin de los neandertales, ese tránsito del Paleolítico Medio al Superior del que hablábamos antes, durante el cual cohabitan en el continente europeo los últimos neandertales con el Homo sapiens70. Tanto es así que en algunas zonas hay un desarrollo de determinadas industrias de transición en las que se aprecian rasgos tecnológicos de ambos períodos, tal y como se puede observar en algunas de las piezas que se exponen en la vitrina dedicada a esta etapa. También aquí vemos algunos elementos de adorno, el uso del ocre para ornato del cuerpo y la decoración de determinados objetos, siendo todo ello una evidencia de que los neandertales tenían algunos comportamientos simbólicos en este momento de transición. La extinción de este grupo se explica mediante distintas teorías. La más extendida apunta a que el hombre moderno fue más capaz de adaptarse a los cambios ambientales, predominando entonces unos grupos más numerosos que tendrían una división social del trabajo bien definida, que cuidarían mejor de la prole, que llevarían una dieta más variada y que usarían una tecnología más eficaz a la hora de cazar. A todo ello se sumaría un brusco enfriamiento del clima y la extensión de las estepas, algo a lo que los neandertales no estaban adaptados.

Por último, veremos una escultura a escala natural de una mujer neandertal que fue realizada partiendo de las investigaciones más recientes llevadas a cabo en el yacimiento de la cueva de El Sidrón y que aparece a la derecha de la primera fotografía que ilustra esta sala.

La última parte que conforma esta sala se encuentra bajo la denominación de "La tierra de los mitos (Paleolítico Superior, 40.000-10.000 años)" y en ella podremos acercarnos al período que le da nombre, en el cual se generaliza el comportamiento simbólico que mencionábamos antes con el desarrollo del arte. Hay que tener en cuenta aquí también que los grupos humanos extienden su movilidad territorial y se alcanza el continente americano, intercambiando materias primas e ideas, y, además, hacen una mayor y mejor explotación del terreno con herramientas más perfeccionadas y especializadas hechas con hueso y asta, gracias a lo cual aprovecharán una serie de recursos alimenticios nuevos.

En la vitrina dedicada a las nuevas modas y los nuevos tipos de herramientas, podremos ver una muestra de las que comentábamos en el párrafo anterior, hechas con una técnica más eficaz y con materiales hasta el momento no empleados. Esta variedad de tipos de utensilios no siempre se lleva a cabo debido a su diferente uso, sino que responde también a la moda que impere en un territorio u otro, por lo que estamos ante elementos que nos ayudan a identificar a los distintos grupos humanos. Como nos cuentan en los carteles, un ejemplo de ello "es la punta de base cóncava en la cornisa cantábrica, o de aletas y pedúnculo en la vertiente mediterránea".

Dos vitrinas nos enseñan una gran selección de herramientas, elementos de adorno y restos de fauna provenientes de diferentes períodos del Paleolítico Superior en las que el protagonista común es el Homo sapiens.

Omoplato de ciervo en el que se han grabado cinco cabezas de ciervas paralelas, una de cabra y otra de caballo. Datado entre 10050 a.C. y 14050 a.C.

Los últimos expositores de esta sala están dedicados al arte paleolítico, siendo éste usado como un símbolo de las sociedades de este período. Aquí, se presentan obras de arte mueble, es decir, realizadas en materiales y soportes que se podían transportar, como la piedra, el asta, el hueso o el marfil. En cuanto a los temas, los más recurrentes eran las figuras de animales (cabras, uros, cérvidos y caballos) y los motivos geométricos (aspas, zigzags, etc.). Ni que decir tiene que estos gráficos contenían un lenguaje codificado y que servían como medio de comunicación y como elementos identificadores de los distintos grupos humanos, como ya decíamos antes. De entre todos los objetos expuestos, podríamos destacar el conjunto de omóplatos decorados de la Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) y recuperados durante una excavación que se llevó a cabo a comienzos del siglo XX. También aquí veremos unos dibujos de gran formato que nos muestran lo importante que era el paisaje en las primeras fases de la Prehistoria y en los que se representan diferentes aspectos de la vida en el Paleolítico.

Pasamos ahora a la Salas 6 a la 9: Paisajes y Sociedades de la Historia Reciente. Al igual que ocurría con las dos anteriores, este nombre engloba, en este caso, cuatro salas, completando así la sección de Prehistoria del museo.

Pasamos ahora a la Salas 6 a la 9: Paisajes y Sociedades de la Historia Reciente. Al igual que ocurría con las dos anteriores, este nombre engloba, en este caso, cuatro salas, completando así la sección de Prehistoria del museo.

Comenzaremos en la Sala 6 con el proceso que, entre el 8000 y el 5600 a. de C., llevó a una transformación tecnológica, social, económica y simbólica, lo cual trajo consigo un cambio en las formas de vida de los cazadores recolectores, que pasarán a ser productores. La llegada del Holoceno71 hace 10.000 años conllevó un cambio climático, con un aumento de la temperatura y de la humedad; esto favoreció que hubiera cambios en las especies tanto vegetales como animales, por lo que se modificaría así la oferta que habrían de tener los grupos humanos. Las sociedades, que continúan siendo nómadas72, van reduciendo poco a poco la movilidad; esto hará que sus estancias duren cada vez más en los asentamientos, reforzándose de este modo los vínculos con dicho territorio y provocando, por tanto, el proceso de sedentarización73.

Veremos cómo la economía se basará en la explotación de los bosques, lugar en el que se caza, se pesca y recolectan distintos productos. Es en estos momentos cuando se dan los primeros visos de lo que será un proceso de domesticación, pues se empiezan a seleccionar las especies cazadas y recolectadas, teniendo como un claro indicio el perro. Los grupos humanos deberán, por ello, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y a los cambios en las formas de obtener los alimentos, lo que incide en la transformación de su tecnología. Hablamos de herramientas que, si bien son menos diversas entre sí, están hechas con materiales perecederos con el fin de usarlas para cazar. Las características principales de estos utensilios de piedra son las muescas y los dentículos tallados en soportes como la madera. El ejemplo más claro que veremos aquí serán las plaquetas75 de la Cueva de la Cocina, en Dos Aguas (Valencia).

Distintas herramientas utilizadas en trabajos agrícolas, de entre las que destaca la hoz de la Draga.

Continuaremos con un área dedicada al Neolítico Antiguo y Medio (5600-4000 a. de C.). Hace aproximadamente unos 7.000 años, los cambios en la economía hacia una productividad basada en la agricultura y la ganadería conllevaron el sedentarismo y la antropización76 del paisaje, además de una serie de nuevas actividades, creencias, etc. Es lo que se conoce como neolitización. Aquí, una de las vitrinas está dedicada al tema de la domesticación, donde podremos ver esta transformación a través de la exposición de distintos restos de fauna y cereales, además de diferentes herramientas relacionadas con los trabajos agrícolas, destacando entre ellos la hoz de la Draga. Y es que asistimos a una serie de factores que conducen a buscar un mayor rendimiento y control de los recursos para así depender menos de la naturaleza, factores entre los que encontramos las transformaciones medioambientales ya mencionadas, un aumento gradual de la demografía desde finales del Paleolítico y el agotamiento de los recursos hasta ese momento tradicionales. Así pues, el Neolítico se caracterizará por la domesticación de animales y plantas, un proceso que supondrá la selección reproductiva de unos individuos que serán elegidos por sus características en términos de "rentabilidad humana" (fuerza, tamaño, etc.). Asimismo, con la domesticación veremos nuevas actividades, como el pastoreo, y una nueva utilización del espacio, como el aprovechar las cuevas-redil.

Otra de las vitrinas nos enseña una muestra de recipientes cerámicos de gran tamaño que servían como almacenamiento y que, junto con los silos77, aseguraban el poder conservar los excedentes de alimentos con el fin de tener una reserva por si más adelante había algún problema de abastecimiento que hiciera peligrar el suministro básico de la población. Además, la presencia de silos, molinos, etc. hace obligatorio convertir los asentamientos en permanentes, lo cual crea también una cierta conciencia de grupo y da un sitio en el que acumular riquezas.

También tiene cabida en esta sala la dieta, pues entre los expositores veremos cómo se producen cambios en el menú gracias a que se incorporan utensilios nuevos, como son ollas de cocina, cucharas, cuchillos, etc. Los cuencos cerámicos, por ejemplo, permiten cocinar su contenido a más de 100º, por lo que algunos productos que hasta ese momento no se podían comer se vuelven comestibles por medio de la eliminación de toxinas a altas temperaturas. Los cereales y las leguminosas adquieren una gran relevancia en este período. Como punto no tan positivo, cabe mencionar que estos cambios también conllevarían consecuencias negativas, como alteraciones óseas, caries, o desgastes en los dientes, por citar algunas.

Por otro lado, es a partir del Neolítico cuando se ven algunos indicios más claros y con mayor información de prácticas medicinales, habiendo además evidencias de trepanaciones craneales, todo ello sabido gracias al estudio de los restos humanos de la época hallados.

Las materias primas usadas en el Neolítico también tienen cabida en la exposición de la Sala 6. Uno de los productos principales será la cerámica, como ya hemos visto. Por otra parte, se sigue tallando y se explotan minas grandes de sílex78 y variscita79. Los materiales duros orgánicos, como son el hueso, el marfil, el asta y la concha, continúan siendo empleados para útiles y adornos, y se sabe que hubo una cierta producción textil, aunque minoritaria, debido a su compleja conservación.

Diferentes restos arqueológicos que muestran los nuevos materiales empleados en la fabricación de objetos frente a los viejos.

Varios son los aspectos a tratar en la Sala 7, todos ellos enmarcados en el Neolítico Final y el Calcolítico (4000-2600 a. de C.), período en el que hay una evolución y una expansión de las comunidades campesinas.

Por un lado, se nos habla de los espacios de producción. Y es que a finales del Neolítico hay una producción agrícola y ganadera más intensa, momento en que se introduce el arado, se usa la fuerza animal para arrastre y transporte, se abren acequias80, el estiércol será utilizado como abono, surgen nuevas técnicas culinarias y se comienza a explotar la lana. Es entonces cuando, quizás, aparecen los primeros talleres artesanales a tiempo parcial, pues la mayoría de los objetos son de elaboración directa del usuario o de su grupo cercano, pero la acumulación de materia prima y la dificultad de algunas técnicas favorecen el surgimiento de dichos talleres.

Además, se consolidan las redes de intercambio comerciales a través de las cuales circularán los productos llamados "de primera necesidad", entre los que destaca la sal y las materias primas para fabricar utensilios y objetos ornamentales y simbólicos.

Conjunto de objetos funerarios hallados en el yacimiento de la Cueva de los Murciélagos, en Albuñol (Granada).

También se nos mostrarán objetos relacionados con los espacios comunes, aspecto en el que destaca la importancia de la colectividad, tanto en el ámbito funerario, con enterramientos colectivos llevados a cabo en este período, como en los lugares de reunión. Cabe mencionar aquí por su magnífica conservación el yacimiento de la Cueva de los Murciélagos, en Albuñol (Granada). La importancia de la colectividad en estas sociedades tiene su máxima expresión en el desarrollo de la construcción de megalitos, mientras que en otros casos es la aparición de fragmentos cerámicos en las inmediaciones de estas construcciones, o las deposiciones hechas en el interior de fosos y zanjas, entre otros ejemplos.

Distintos ídolos realizados en diferentes materiales. De ellos, destacan las placas del centro de la vitrina, halladas en Granja de Céspedes (Badajoz).

Finalmente, contemplaremos una serie de ídolos y adornos que simbolizan unas señas de identidad con las que, además de reflejar gustos e ideologías, se mostraba una posición social o un indicador territorial. Con el paso del tiempo, las formas cambiarían, algo que mostrará las transformaciones ideológicas que tienen su reflejo en un aumento del interés por la figuración y un mayor protagonismo de las representaciones masculinas. Un ejemplo de estos ídolos serán los que se muestran en la vitrina de la foto que acompaña estas líneas, como las placas centrales, provenientes de Granja de Céspedes, en Badajoz.

Avanzamos hacia la Sala 8, que empieza tratando la etapa final del Calcolítico (2600-2200 a. de C.). Durante este período, se da una aceleración de los procesos de desigualdad social, lo cual será patente tanto en el ámbito funerario como en el habitacional. Las necrópolis aparecen ahora muy diferentes unas de otras y no nos referimos sólo a las distintas sepulturas, sino también a los ajuares81 de los propios enterramientos. Asimismo, hay un desarrollo de grandes asentamientos protourbanos, con un amplio número de habitantes y recias fortificaciones.

La tensión entre distintas comunidades y un aumento de la desigualdad social harán que surjan enfrentamientos y crezcan las presiones por parte de las élites nacientes. En varios yacimientos se han hallado evidencias de actos violentos en las sociedades del Calcolítico, como restos humanos que tenían flechas clavadas en distintas partes del cuerpo, o posturas forzadas de los esqueletos que indican que, posiblemente, fueran ajusticiados. Por otro lado, cabe destacar que varios fueron los factores que favorecieron que surgiera un complejo sistema político de interdependencia entre los centros de control y los asentamientos menores; entre dichos factores, se encuentran el dominio de las tierras de cultivo y de pasto, la especialización artesanal, la concentración de la población o el mantenimiento de redes de intercambio.

En este contexto, una de las vitrinas (la que podemos ver en la fotografía superior) se centra en el yacimiento de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar (Almería), uno de los más representativos de la Península Ibérica; sus 19 hectáreas albergan un recinto murado, una necrópolis82 y 13 fortines83, y es reseñable el importante papel que tuvo en la política, en la economía y en la sociedad, como se puede apreciar por su riqueza y variedad de ajuares.

El siguiente tramo de la Sala 8 se centra en el inicio de la Edad del Bronce (2200-1800 a. de C.), cuya transición de la etapa anterior se caracteriza por la presencia de la cerámica campaniforme84 como moda entre las élites sociales y presente en los ajuares funerarios de tumbas individuales; un ejemplo de esto lo veremos en el conjunto de Ciempozuelos y en la recreación que se expone de la sepultura de un joven que fue hallada en Fuente Olmedo (Valladolid), cuyo original se encuentra en el Museo de Valladolid. La sociedad sufre una transformación a lo largo de todo el período, la cual incidirá en el desarrollo de las diferencias sociales, con un control del acceso a materias y objetos de lujo, así como en una ideología guerrera que recorrerá toda Europa. En este contexto, cobra gran importancia la metalurgia, la cual comienza a ser considerada como un emblema de rango y de control social, imperando además un sistema eficiente de acumulación de riqueza.

Por otro lado, la cerámica campaniforme también sería utilizada en objetos cuyo uso estaría destinado a banquetes y ceremonias, sirviendo así como recipientes para la comida y la bebida, si bien su posesión estaría relacionada con las clases dirigentes. De este modo, algunos vasos hallados sirvieron para contener bebidas fermentadas, cerveza o hidromiel, mientras que algunas cazuelas contuvieron alimentos sólidos, como guisos de carne.

Evolución de los procesos de explotación del mineral y los trabajos para transformar el metal a lo largo de la Edad del Bronce.

La siguiente área está dedicada al metal en la Edad del Bronce (2200-850 a. de C.). Como decíamos antes, en este período se desarrolla la metalurgia, lo cual estaría presente tanto en los aspectos tecnológicos como en las relaciones sociales. La realización de objetos metálicos requiere de un proceso más complejo que los materiales trabajados hasta entonces, lo cual favorece que aparezcan verdaderos especialistas y, ya a finales de este período, incluso las primeras producciones en serie. Sin embargo, en algunas regiones el metal es escaso y a veces hasta inexistente, por lo que comienzan a surgir relaciones políticas y comerciales que llegarían a abarcar grandes territorios.

Teniendo esto en cuenta, en una de las vitrinas se nos explicarán los procesos de explotación del mineral y los pasos para transformarlo hasta conseguir el objeto que se requiere. Así, conoceremos que los primeros usos del metal se hicieron a partir de las formas que se encuentran de manera pura en la naturaleza, un ámbito en el que materiales como el cobre o el oro no son abundantes, de ahí que se necesiten minerales más complejos que, además, exigen un trabajo más refinado. Los avances tecnológicos darán la posibilidad de fundir objetos de mayor tamaño y de formas más dispares, dándose experimentos para hacer moldes de distintos materiales que van desde la arcilla a la piedra o el bronce. En cuanto a su explotación, ésta sigue un modelo sistemático, estando el control en la mano de las élites locales, que usarán los metales como un elemento de poder.

Por último, antes de abandonar la sala veremos cómo el uso y el desarrollo del metal se amplía a otros ámbitos, no sólo en lo formal, sino también en lo funcional. Existirá una presencia dominante de armamento en lo que concierne al metal aplicado a los aspectos sociales y de distinción, ya que en la vida diaria las materias primas tradicionales continúan siendo utilizadas. Se desarrollarán nuevas aleaciones para mejorar el rendimiento de los objetos, facilitando esto que se creen nuevas aplicaciones en que el metal aparezca más ligado a la vida cotidiana, imponiéndose de manera definitiva al hueso y la piedra.

Y finalizamos nuestro recorrido por la sección de Prehistoria del museo en la Sala 9, la cual se encuentra dividida en dos áreas. La primera de ella trata acerca de las sociedades en la Edad del Bronce (2200-1300 a. de C.), un período en el que se define notoriamente una serie de elementos que dejan ver una clara diversidad cultural en diferentes zonas de la Península Ibérica. Además, se notarán visibles diferencias en la forma de explotación del medio, lo que generará que haya grupos que se establezcan en un territorio de manera muy arraigada, si bien otros grupos continuarán con su forma de vida en movimiento, aunque en ambos las diferencias de riqueza dentro de la sociedad son poco a poco más evidentes. Todo esto lo veremos en las cinco primeras vitrinas de la sala.

En la primera de ellas, conoceremos cómo las comunidades de Andalucía Oriental, Levante y parte de La Mancha desarrollaron en este período una forma de vida sedentaria, dejando yacimientos que todavía hoy pueden ser contemplados. Estos grupos llevarían a cabo una intensa explotación de la tierra y los recursos, siendo además patente las diferencias de rango tanto sociales como económicas, las cuales serían incluso hereditarias. Además, veremos las características más destacadas de la cultura del Argar, Bronce Valenciano y Bronce de La Mancha.

Vitrina en la que se exponen piezas pertenecientes a la cultura del Argar, al Bronce Valenciano y al Bronce de La Mancha.

La cultura del Argar la descubrieron los hermanos Siret a finales del siglo XIX, desarrollándose ésta en la zona Sureste de la Península y teniendo su centro en lo que hoy son las provincias de Almería, Granada y Murcia; se basaba en un modelo económico agropecuario intensivo y una fuerte implantación territorial, siendo así el modelo más complejo de organización social durante el inicio de la Edad del Bronce; uno de los elementos característicos es el hecho de que los enterramientos (normalmente individuales) los realizaran bajo el suelo de las casas del poblado, siendo de maneras diversas (cistas85 de piedra o mampostería86, tinajas, urnas, covachas88 y fosas simples) y dejando entrever las desigualdades internas sociales a través de la riqueza o ausencia de ella en los ajuares. El Bronce Valenciano se desarrolla, como no podía ser de otro modo, en el Levante peninsular, extendiéndose desde ahí hacia el interior en lo que actualmente son las provincias de Albacete y Cuenca; se caracteriza por crear asentamientos en alto e incluso fortificados en algunas ocasiones, si bien lo más común es que fueran pequeños caseríos. Finalmente, el Bronce de La Mancha, conocido igualmente como Cultura de las Motillas, se centró en lo que hoy es Ciudad Real y Albacete; sus asentamientos característicos son pequeños lugares fortificados levantados en zona llana alrededor de una torre central, aunque hay algunas variantes en función de la región donde se emplacen.

Por lo que respecta a las comunidades de la Meseta Norte y la zona occidental de la Península, aquí la vida continúa estando basada en una cierta movilidad, siendo una sociedad que explota de manera extensiva tanto la ganadería como la agricultura. Los yacimientos que han llegado a nosotros reflejan que no tenían grandes construcciones; de hecho aún ocupan cuevas de forma esporádica. Los materiales que se usan para la fabricación de herramientas son heredados del período Calcolítico, pero se aprecian un desarrollo de la metalurgia y una existencia de elementos emblemáticos.

Espada de Guadalajara, con hoja realizada en cobre y empuñadura de oro. Data de entre los años 1600 y 1300 a. de C.

Otro de los expositores está dedicado a aquellos objetos, especialmente los metálicos, que son utilizados entre las sociedades de la Edad del Bronce para establecer y hacer notar las diferencias de rango por medio de elementos de prestigio. De este modo, se generalizan el armamento (un ejemplo de ello es la espada de Guadalajara) y los adornos (como la diadema de Caravaca) hechos de bronce, aunque los individuos más destacados usarán metales nobles, como el oro y la plata, y también el marfil, traído éste de tierras lejanas.

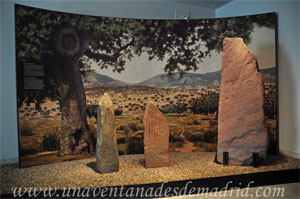

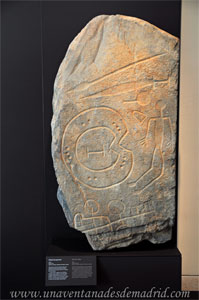

Y terminaremos esta primera área con unas representaciones antropomorfas esquematizadas en forma de ídolos y estelas89, dejando paso las imágenes de animales a las figuras humanas o de divinidades. La roca ya no es un material fijo en el que representar el arte, sino que ésta se "separa" de las paredes de las cuevas para pasar a formar parte de un paisaje, como elemento referencial de un territorio o asociado a sepulturas. Es de esta forma como surgirán las estelas.

La segunda área de esta Sala 9 está dedicada a la última etapa de la Edad del Bronce (1300-850 a. de C.), la cual pasará por una serie de complejos cambios ligados, por una parte, a las transformaciones de las sociedades locales, y por otra, al aumento de contactos con el exterior de la Península y que llegan desde el Mediterráneo, el Atlántico y la Europa continental. Estas transformaciones harán que a finales de este período surjan las primeras colonizaciones mediterráneas y provocarán que haya una ruptura en la evolución de la cultura de los grupos sociales peninsulares.

Esos contactos que mencionamos los veremos evidenciados en una de las vitrinas de la sala. En Occidente, se revitalizarán antiguas rutas comerciales que conectaban la parte atlántica europea con la Península Ibérica, mientras que en la zona Noroeste, penetrará por primera vez la cultura centroeuropea de los Campos de Urnas, desde los Pirineos y alcanzando el Valle del Ebro. En cuanto a la zona del Sureste, ahí llegarán los primeros elementos de comercio mediterráneo, creciendo esta presencia poco a poco durante esta última fase de la Edad del Bronce. El reflejo de estos cambios y su evolución en las distintas regiones se apreciará en que habrá una tendencia al sedentarismo efectivo poblacional, aunque con ritmos distintos, pues en algunas regiones este sedentarismo no será definitivo hasta ya la Edad del Hierro. Así pues, podemos decir que los grupos sociales de esta última etapa de la Edad del Bronce serán el precedente directo de los pueblos prerromanos.

Las relaciones de las sociedades peninsulares con el exterior a principios del primer milenio a. de C. están orientadas al Mediterráneo, momento en que se darán las primeras navegaciones precoloniales. A partir de entonces, aumentan en el registro arqueológico los hallazgos materiales (primeros objetos de hierro, etc.) e iconográficos (como algunas estelas del Suroeste), además de entreverse nuevas técnicas y conocimientos abstractos. Todo esto en su conjunto servirá para favorecer la llegada de los colonizadores fenicios, que se instalarán en las costas de la Península. Es el momento en que se inicia la Edad del Hierro.

Hablábamos en el párrafo anterior de las estelas del Suroeste. Y es que estamos ante una característica concreta de este período del Bronce Final, es decir, la existencia de un amplio número de monolitos que representan armas y otros elementos de prestigio que rodean a un personaje masculino; unas armas que a veces son sustituidas por adornos y que se relacionan, entonces, con personajes femeninos. De un modo u otro, estas estelas son interpretadas como representaciones heroicas de miembros que pertenecen a una élite social y, generalmente, son asociadas a la función de ser marcadores de tumbas, por lo que los objetos que en ellas aparecen de manera figurativa vendrían a sustituir a los que antes formaban parte del ajuar real del difunto.

Hablábamos en el párrafo anterior de las estelas del Suroeste. Y es que estamos ante una característica concreta de este período del Bronce Final, es decir, la existencia de un amplio número de monolitos que representan armas y otros elementos de prestigio que rodean a un personaje masculino; unas armas que a veces son sustituidas por adornos y que se relacionan, entonces, con personajes femeninos. De un modo u otro, estas estelas son interpretadas como representaciones heroicas de miembros que pertenecen a una élite social y, generalmente, son asociadas a la función de ser marcadores de tumbas, por lo que los objetos que en ellas aparecen de manera figurativa vendrían a sustituir a los que antes formaban parte del ajuar real del difunto.

Terminaremos nuestro recorrido por la sala y por la sección de Prehistoria viendo cómo la orfebrería91 llega a tener un alto valor de representación social, lo cual quedará patente en la fabricación de piezas macizas de gran tamaño y peso, y que son consideradas sobre todo adornos femeninos. Estos tesoros eran enterrados en tierra de manera paralela a aquellos que eran sepultados en agua (entre los que destacan por su alto número el conjunto de la ría de Huelva), lo cual nos permite conocer el carácter de ambos tipos, aunque con las ofrendas en tierra quizás había la intención de recuperarlas más adelante.

Desde "una Ventana desde Madrid", queremos agradecer a la dirección del museo y a su departamento de comunicación las facilidades dadas para la realización de este reportaje, así como la ayuda y la atención prestadas por el personal del museo.

Lourdes Morales Farfán es Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. ↑

Mapa de situación del Museo

Más Museo Arqueológico Nacional

- Museo Arqueológico Nacional (II)

- Museo Arqueológico Nacional (III)

- Museo Arqueológico Nacional (IV)

- Museo Arqueológico Nacional (V)

- Museo Arqueológico Nacional (y VI)

una Ventana desde Madrid by Lourdes María Morales Farfán is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

GLOSARIO

- 1 Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. ↑

- 2 Numismática: Disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas. ↑

- 3 Prehistoria: Período de la humanidad anterior a todo documento escrito y que solo se conoce por determinados vestigios, como construcciones, instrumentos, huesos humanos o de animales, etc. ↑

- 4 Protohistoria: Período que sigue a la prehistoria y del que se poseen tradiciones originariamente orales. ↑

- 5 Cartela: Pedazo de cartón, madera u otra materia, a modo de tarjeta, destinado para poner o escribir en él algo. ↑

- 6 Desamortización: Desamortizar: Poner en estado de venta los bienes de manos muertas, mediante disposiciones legales. A través de varias desamortizaciones, se puso a la venta terrenos y otras propiedades de las llamadas "manos muertas" (la Iglesia y las órdenes eclesiásticas), quienes por medio de donaciones y testamentos habían llegado a tener una extensión de terreno sólo inferior a las del rey y la aristocracia. La Desamortización del ministro Mendizábal, llevada a cabo en 1836, fue una de las mayores y obtuvo unos resultados muy alejados de lo que se deseaba: la creación de una clase media en España. Sin embargo, sí fue de gran importancia en la historia de España al expropiar gran parte de las posesiones eclesiásticas sin recibir la Iglesia nada a cambio. Desgraciadamente, las comisiones municipales encargadas de gestionar la venta de los terrenos modificaron los lotes de terreno en venta, agrupándolos en grandes partidas que alcanzaban unos precios sólo asumibles por la nobleza y la burguesía adinerada. ↑

- 7 Neogriego: Estilo arquitectónico desarrollado durante los siglos XVIII y XIX en Inglaterra y en los Estados Unidos. Se lo considera como una oposición al estilo palladiano. Este último se inspiraba en el estilo de la Italia clásica y aquel en la Grecia antigua. ↑

- 8 Frontón: Remate triangular de una fachada o de un pórtico. Se coloca también encima de puertas y ventanas. ↑

- 9 Arco de medio punto: Arco que consta de una semicircunferencia. ↑

- 10 Esfinge: Monstruo fabuloso, generalmente con cabeza, cuello y pecho humanos y cuerpo y pies de león. ↑

- 11 Paleolítico: Período prehistórico de la humanidad, anterior al uso de los metales, caracterizado por la talla o pulimento de la piedra y que se divide en Paleolítico, Mesolítico12 y Neolítico13. ↑

- 12 Mesolítico: Dicho de un período prehistórico: Intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. ↑

- 13 Neolítico: Dicho de un período: Último de la Edad de Piedra, caracterizado por sus innovaciones en el terreno de la técnica y de la organización económica y social. ↑

- 14 Antropomorfo: Que tiene forma o apariencia humana. ↑

- 15 No figurativo: Dicho del arte: abstracto. ↑

- 16 Arte rupestre: Dicho especialmente del arte y de la pintura prehistóricos: Hecho sobre roca y en cavernas. ↑

- 17 Cronograma: Calendario de trabajo. ↑

- 18 Carroñeo: Alimentarse principalmente de carroña19. ↑

- 19 Carroña: Carne corrompida. ↑

- 20 Calcolítico: Eneolítico. // Dicho de un período prehistórico: De transición entre la Edad de la Piedra pulimentada y la del Bronce21. ↑

- 21 Edad del Bronce: Período de la Edad de los Metales22 posterior a la del Cobre23 y anterior a la del Hierro24. ↑

- 22 Edad de los Metales: Período prehistórico que siguió a la Edad de Piedra y durante el cual el hombre empezó a usar útiles y armas de metal. ↑

- 23 Edad del Cobre: Primer período de la Edad de los Metales. ↑

- 24 Edad del Hierro: Último período de la Edad de los Metales. ↑

- 25 Lítico: Perteneciente o relativo a la piedra. ↑

- 26 Óseo: Perteneciente o relativo al hueso. ↑

- 27 Metalurgia: Arte de beneficiar los minerales y de extraer los metales que contienen, para ponerlos en disposición de ser elaborados. ↑

- 28 Primate: Dicho de un mamífero: De superior organización, plantígrado29, con las extremidades terminadas en cinco dedos provistos de uñas, de los cuales el pulgar es oponible a los demás, al menos en los miembros torácicos31. ↑

- 29 Plantígrado: Dicho de un animal: Cuadrúpedo30 que al andar apoya en el suelo toda la planta de los pies y las manos; por ejemplo, el oso o el tejón. ↑

- 30 Cuadrúpedo: Dicho de un animal: De cuatro pies. ↑

- 31 Miembros torácicos: Referido a las manos. ↑

- 32 Bípedo: De dos pies. ↑

- 33 Hominino: Subtribu de primates homínidos34 que se caracterizan por caminar erguidos en posición bípeda. Pueden remontarse a hace unos 6 millones de años. ↑

- 34 Homínido: Dicho de un primate: Que se caracteriza por su aspecto antropomorfo y por no tener cola, y a cuya familia pertenecen el hombre y otras especies como el chimpancé, el gorila y el orangután. ↑

- 35 Fósil: Dicho de una sustancia de origen orgánico o de un resto de organismo: Que está más o menos petrificado, y se encuentra por causas naturales en las capas terrestres, especialmente si pertenece a otra época geológica. ↑

- 36 Australopiteco: Antropomorfo fósil de África del Sur, que vivió hace más de un millón de años y era capaz de tallar guijarros37. ↑

- 37 Guijarro: Pequeño canto rodado38. ↑

- 38 Canto rodado: Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impulsada por las aguas. ↑

- 39 Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. ↑

- 40 Sabana: Llanura, en especial si es muy dilatada y no tiene vegetación arbórea. ↑

- 41 Estacional: Que tiene estacionalidad. // Relación de dependencia con respecto a una estación del año. ↑

- 42 Parántropos: Género extinto de homínidos bípedos propios del África Oriental y meridional. Se caracteriza por una mandíbula y unos molares de gran robustez. Los fósiles que se han hallado pertenecían a especies que vivieron entre 2,6 y 1,1 millones de años a. de C. ↑

- 43 Eurasia: Zona geográfica que comprende Europa y Asia. ↑

- 44 Lasca: Trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra. ↑

- 45 Canto: Trozo de piedra. ↑

- 46 Homo ergaster: Homínido extinto propio de África y que vivió hace entre 1,9 y 1,4 millones de años. ↑

- 47 Pleistoceno: Dicho de una época: Primera del período cuaternario48, que abarca desde hace 2 millones de años hasta hace 10 000 años. ↑

- 48 Cuaternario: Dicho de un período geológico: Segundo de la era cenozoica49, que abarca desde hace dos millones de años hasta la actualidad, caracterizado por la aparición del hombre y la alternancia de períodos glaciales y templados. ↑

- 49 Cenozoico: Dicho de una era geológica: Que abarca desde el fin del Mesozoico50, hace unos 65 millones de años, hasta nuestros días, y comprende los períodos terciario64 y cuaternario. ↑

- 50 Mesozoico: Mesozoico: Dicho de una era geológica: Que abarca desde el fin del Paleozoico51, hace unos 230 millones de años, hasta hace unos 65 millones de años, y que comprende sucesivamente los períodos triásico60, jurásico62 y cretácico63. ↑

- 51 Paleozoico: Dicho de una era geológica: Que abarca desde el fin del Precámbrico52, hace unos 570 millones de años hasta hace unos 230 millones de años, y comprende sucesivamente los períodos cámbrico53, ordovícico55, silúrico56, devónico57, carbonífero58 y pérmico59. ↑

- 52 Precámbrico: Dicho de una era geológica: Primera de la historia de la Tierra y que abarca desde hace unos 5000 millones de años hasta hace 570 millones de años, caracterizada por una intensa actividad volcánica y la aparición de las primeras formas de vida. ↑

- 53 Cámbrico: Dicho de un período geológico: Primero de los seis en que se divide la era paleozoica, que abarca desde hace 600 millones de años hasta hace 500 millones, y se caracteriza por el predominio de los trilobites54 y la aparición de muchos filos de invertebrados. ↑

- 54 Trilobites: Artrópodo marino fósil del Paleozoico. Su cuerpo, algo deprimido y de contorno oval, está dividido en tres regiones y a lo largo recorrido por dos surcos que le dan aspecto de trilobulado. Abunda en España en las pizarras silúricas. ↑

- 55 Ordovícico: Dicho de un período: Segundo de la era paleozoica, que abarca desde hace 500 millones de años hasta hace 440 millones de años, caracterizado por la abundancia de invertebrados y la aparición de los vertebrados y las primeras plantas terrestres. ↑

- 56 Silúrico: Dicho de un período: Tercero de la era paleozoica, que abarca desde hace 440 millones de años hasta hace 408 millones de años, caracterizado por los primeros terrenos sedimentarios y la formación de los mares continentales. ↑

- 57 Devónico: Dicho de un período: Cuarto de la era paleozoica, que abarca desde hace 408 millones de años hasta hace 360 millones de años, caracterizado por la aparición de los anfibios, los peces de agua dulce y las formaciones de coral. ↑

- 58 Carbonífero: Dicho de un período: Quinto de la era paleozoica, que abarca desde hace 360 millones de años hasta hace 286 millones, y se caracteriza por la aparición de los reptiles y grandes bosques pantanosos que dieron lugar a los yacimientos de carbón mineral. ↑

- 59 Pérmico: Dicho de un período: Sexto y último de la era paleozoica, que abarca desde hace 286 millones de años hasta hace 245 millones de años, caracterizado por la elevación de los continentes y la extinción de muchos grupos de invertebrados. ↑

- 60 Triásico: Dicho de un período: Primero de la era mesozoica, y que abarca desde hace 245 millones de años hasta hace 208 millones de años, caracterizado por la aparición de los dinosaurios y el predominio de las coníferas61. ↑

- 61 Conífera: Dicho de un árbol o de un arbusto: Del grupo de las gimnospermas de hojas persistentes, aciculares o en forma de escamas, fruto en cono, y ramas que presentan un contorno cónico; por ejemplo, el ciprés, el pino o la sabina. ↑

- 62 Jurásico: Dicho de un período: Segundo de la era mesozoica, que abarca desde hace 208 millones de años hasta hace 144 millones de años, caracterizado por el apogeo de los dinosaurios y la aparición de los mamíferos y las aves. ↑

- 63 Cretácico: Dicho de un período geológico: Tercero y último de la era mesozoica, que abarca desde hace 144 millones de años hasta hace 65 millones de años, caracterizado por el levantamiento de las grandes cordilleras del Himalaya y los Andes, la aparición de las plantas con flores y la extinción de los dinosaurios. ↑

- 64 Terciario: Dicho de un período: Primero de la era cenozoica, que abarca desde hace 65 millones de años hasta hace dos millones de años, caracterizado por la aparición y diversificación de los mamíferos. ↑

- 65 Homo heidelbergensis: Especie extinta del género Homo que surgió hace más de 600.000 años y que perduró hasta hace unos 200.000 años. Se caracterizaban por ser individuos altos (alrededor de 1,80 metros de estatura) y muy fuertes, llegando a pesar los 105 kilos. Tenían grandes cráneos y muy aplanados con respecto a los del hombre actual. Sus mandíbulas eran salientes y contaban con una gran abertura nasal. Es la primera especie en la que se puede apreciar una mentalidad simbólica. El nombre lo recibe de la cercanía de la ciudad alemana de Heidelberg al sitio donde se encontraron los primeros fósiles, lo cual incide en el hecho de que fueron los primeros Homo que llegaron a las estepas66 del centro y el Norte de Eurasia. ↑

- 66 Estepa: Erial llano y muy extenso. ↑

- 67 Predador: Dicho de un animal: Que mata a otros de distinta especie para comérselos. ↑

- 68 Lacustre: Perteneciente o relativo a los lagos. // Que habita, está o se realiza en un lago o en sus orillas. ↑

- 69 Neandertal: Dicho de un individuo: De un grupo extinto de homínidos que vivió en gran parte de Europa y parte de Asia durante el Paleolítico medio. ↑

- 70 Homo sapiens: Especie de primate perteneciente a la familia de los homínidos. Se caracteriza por poseer capacidades mentales con las cuales pueden inventar, aprender y usar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Son seres sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos abstractos. ↑

- 71 Holoceno: Dicho de una época: Que es la más reciente del período cuaternario, y que abarca desde hace unos diez mil años hasta nuestros días. ↑

- 72 Nómada: Dicho de un individuo, de una tribu, de un pueblo: Carente de un lugar estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo. ↑

- 73 Sedentarizar: Hacer o volver sedentario74 a alguien. ↑

- 74 Sedentario: Dicho de una tribu o de un pueblo: Dedicado a la agricultura, asentado en algún lugar, por oposición al nómada. ↑

- 75 Plaqueta: Pieza de cerámica pequeña y de forma rectangular que se usa para revestir paredes y suelos. ↑

- 76 Antropización: Transformación que ejerce el ser humano sobre el medio. ↑

- 77 Silo: Lugar seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o forraje. ↑

- 78 Sílex: Pedernal. // Variedad de cuarzo, compacto, traslúcido en los bordes y que produce chispas al ser golpeado. ↑

- 79 Variscita: Mineral compuesto de fosfato de aluminio di-hidratado, de color verde azulado generalmente. ↑

- 80 Acequia: Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines. ↑

- 81 Ajuar: Hacienda, bienes, conjunto de objetos propios de una persona. ↑

- 82 Necrópolis: Cementerio de gran extensión en que abundan los monumentos fúnebres. ↑

- 83 Fortín: Una de las obras que se levantan en los atrincheramientos de un ejército para su mayor defensa. ↑

- 84 Cultura del vaso campaniforme: Expresión cultural asociada a la Edad del cobre y a los inicios de la del Bronce cuyo nombre proviene de la particular forma de sus vasijas en forma de campana invertida. ↑

- 85 Cista: Enterramiento que consiste en cuatro losas laterales y una quinta que hace de cubierta. ↑

- 86 Mampostería: Obra hecha con mampuestos87 colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños. ↑

- 87 Mampuesto: Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano. ↑

- 88 Covacha: Cueva pequeña. ↑

- 89 Estela: Monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o cipo90. ↑

- 90 Cipo: Pilastra o trozo de columna erigido en memoria de alguna persona difunta. ↑

- 91 Orfebrería: Arte del orfebre92. ↑

- 92 Orfebre: Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones de ellos. ↑

DATOS DE INTERES

HORARIOS DE APERTURA/VISITA:

- De martes a sábados: 9:30 a 20:00 horas.

- Domingos y festivos: 9:30 a 15:00 horas.

El museo permanecerá cerrado todos los lunes del año y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES:

TREN:

- Estación de Recoletos (Salida por Paseo de Recoletos, Pares, esquina Calle Villanueva; Líneas de Cercanías Madrid C-1,C-2, C-7,C-8, y C-10

METRO:

- Estación de Serrano, Línea 4.

- Estación de Retiro, Línea 2.

AUTOBÚS:

- Líneas 1, 9, 19, 51 y 74 paran delante del Museo.

- Líneas 5, 14, 27, 45 y 150 paran en el Paseo Recoletos

- Líneas 21 y 53 paran en la Plaza de Colón

- Líneas 2, 15, 20, 28, 52 y 146 paran en la Plaza de la Independencia

COCHE:

- Plaza de Colón, Jardines del Descubrimiento (plazas reservadas para personas con discapacidad).

- Calle Jorge Juan y Plaza de la Independencia, Aparcamiento 3 de Serranopark (24 plazas reservadas para personas con discapacidad)

BICICLETA:

- La Calle Serrano dispone de un carril bici

Los datos de comunicaciones se han obtenido, en septiembre de 2016, de la información que facilita en su web oficial el Museo Arqueológico Nacional, no haciéndose "una Ventana desde Madrid (uVdM)" responsable de las posibles modificaciones de horarios y otros datos que puedan llevar a cabo en el futuro los organismos aquí citados.

BIBLIOGRAFIA Y ENLACES EXTERNOS:

- "Museo Arqueológico Nacional. Guía"; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Edita: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones; NIPO: 030-16-385-6; ISBN: 978-84-8181-645-7; Depósito Legal: M-13388-2016.

- Ramón Guerra de la Vega: Guía de Madrid, Siglo XIX, Tomo I; Edita: Ramón Guerra de la Vega; Imprime: Monterreina, S.A.; ISBN: 84-88271-06-91, Depósito legal: M. 25493-1993.

- Web oficial del Museo Arqueológico Nacional

- Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 32/2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Edita: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones; NIPO: 030-15-185-5; ISBN: 2341-3409.

- "Museo Arqueológico Nacional. Un museo totalmente renovado", dossier de prensa; Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, marzo 2014.

- Museo de Altamira

- DRAE